Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

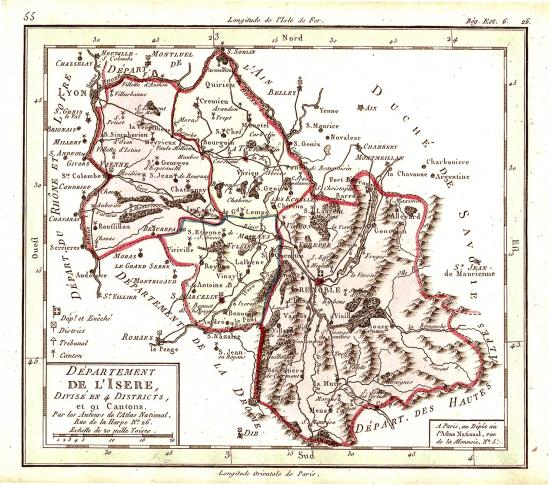

Musique et musiciens d’Église dans le département de l'ISÈRE autour de 1790

À l’ouverture des négociations de 1790, nul ne savait si le partage de la province de Dauphiné se ferait en deux ou en trois départements. Finalement trois départements sont créés et celui de l’Isère est constitué autour de Grenoble. Mais cette nouvelle entité n’a d’autre homogénéité que son cadre administratif. Il n’est guère de ressemblance entre les formes du relief, les conditions de l’agriculture, l’essor de l’industrie ou la densité de peuplement des parties sud-est et nord-ouest du nouveau département. Les 286 lieues carrées formant l’Isère sont réparties en deux blocs de surface presque égale, mais avec des caractères les plus opposés. D’un côté, les terres difficiles des Alpes et des massifs préalpins, de l’autre celles plus riches des plaines et collines qui s’étendent entre les montagnes et la vallée du Rhône.

I – L’espace devenu le département de l’Isère

Où se trouvent les musiciens d’Église et quelles musiques produisent-ils dans les années précédant 1790 ? Avant de répondre à ces questions, il faut tenter d’esquisser les grands traits du territoire, ses pôles d’activités économiques, ainsi que les éléments marquants de sa vie culturelle. Et se pencher sur l’organisation de l’Église, l’état de ses richesses, et les caractères de la société où elle s’inscrivait à ce moment.

• • • Un département issu du démembrement du Dauphiné

• Le Dauphiné a été constitué à l’époque médiévale

Ce rassemblement territorial résulte des efforts prolongés de seigneurs locaux pour se tailler une principauté dans les décombres de l’ancien royaume de Bourgogne, depuis l’espace rhodanien jusqu’aux cols des Alpes. Dès le XIe siècle, le comte Guigues Ier d'Albon règne sur une partie du comté de Viennois et sur le Briançonnais. Au XIIe siècle, son descendant prend le surnom de Dauphin. De surnom, Dauphin devient un titre, lequel finira par désigner la province du Dauphiné. Cet espace rassemblé est situé en rive gauche du Rhône et relève alors de la souveraineté du Saint-Empire romain germanique. Mais l’unification du Dauphiné n’aboutit réellement qu’au moment où son prince renonce à son indépendance quand, en 1349, Humbert II vend le Dauphiné au roi de France Philippe VI.

Depuis lors, c’est le fils aîné du roi qui reçoit le titre de Dauphin, et le Dauphiné devient une province intégrée au royaume, subissant un contrôle croissant du pouvoir monarchique. En 1628, la réunion des États du Dauphiné est suspendue par le gouvernement de Louis XIII. Le Dauphiné cesse de fait d’être un pays d’États – États provinciaux qui négociaient avec le pouvoir royal le montant de la fiscalité pour la province – pour devenir un pays d’Élection où la fiscalité royale s’applique directement. À partir de ce moment, les intendants, représentants locaux du gouvernement, se font de plus en plus présents à Grenoble, renforçant le rôle de cette ville comme capitale de la province. Nommé en 1784, Gaspard-Louis Caze de La Bove sera le dernier intendant.

Le Dauphiné dans ses limites du XVIIIe siècle avec les communes et départements actuels (carte par Oie blanche — Carte et description générale de Dauphiné Avec les Confins des Païs et Provinces voisines. Le tout Racourcy et reduict, Jean de Beins, 1630 ; et pour les limites méridonales : Carte de Provence et des terres adjacentes, Guillaume Delisle, 1715, CC BY-SA 3.0)

• Les pouvoirs en Dauphiné sont pour l’essentiel installés à Grenoble

La capitale bénéficie de la présence prestigieuse des cours souveraines du Dauphiné : son Parlement, depuis 1453 – le troisième parlement du royaume – et sa Chambre des comptes.

L’autorité militaire du Dauphiné est aux mains du lieutenant général, installé à Grenoble, et représentant le gouverneur de la province, toujours un duc d’Orléans depuis 1719, lequel vit à Paris ou à la Cour.

Par cette concentration des organes de pouvoir, Grenoble attire une bonne part de l’aristocratie et des grandes fortunes de la province. Mais son prestige institutionnel ne l’empêche pas d’être en fait une cité d’un poids économique modeste, qui ne rayonne guère vers d’autres provinces. Au contraire, ce sont les grandes villes comme Lyon, Marseille et Turin qui influent sur les entreprises du Dauphiné et vers lesquelles les riches hommes d’affaires de la province doivent se tourner.

Dans le reste de la province, les élites dirigeantes des villes de quelque importance – Vienne, Valence, Gap, Romans, Montélimar, toutes cités comptant plus de 6 000 habitants en 1790 – s’inscrivent davantage dans une longue rivalité avec la capitale dauphinoise que dans une plate obéissance. Ce n’est pas Grenoble, mais Valence, qui dispose durablement d’une université. Valence encore qui, en 1733, obtient le siège de la Commission du Conseil chargé de réprimer la contrebande, puis reçoit en 1776 le transfert de l’École d’artillerie qui était à Grenoble. C’est à Romans que se réunissent fin 1788 les États provinciaux du Dauphiné, sous la présidence de l’archevêque de Vienne, Lefranc de Pompignan.

Dans le domaine religieux, l’espace qui deviendra le département de l’Isère est pour l’essentiel partagé entre les diocèses de Vienne, de Grenoble et, pour sa pointe sud, de Die. En 1790, la Constituante complète l’unification administrative de l’Isère au plan religieux en créant un évêché départemental dont le siège est installé à Grenoble.

• • • Trois anciens bailliages pour un nouveau département

Comme dans le reste du royaume, la formation des départements donne lieu à des divergences sur leurs limites et à force luttes d’influence de la part des élites des villes candidates à des fonctions de pouvoir.

Le territoire de la ci-devant province du Dauphiné est finalement réparti entre trois départements : Hautes-Alpes, Drôme et Isère. Ce dernier est essentiellement formé par les trois anciens bailliages de Grésivaudan (Grenoble), de Saint-Marcellin et de Vienne. La moitié sud-est du département, la plus montagneuse, constitue le district de Grenoble, ville aussi chef-lieu de l’Isère, pendant que le nord-ouest, plus peuplé, est divisé entre les trois districts de Vienne, La-Tour-du-Pin et Saint-Marcellin.

Ce département de l’Isère ne connaît pas d’unité géographique. Ce rassemblement disparate décidé en 1790 est constitué d’ensembles contrastés, des plaines et collines de la rive gauche du Rhône aux moyennes et hautes montagnes alpines. Une population plus dense, des sols plus propices à l’agriculture et des cités plus nombreuses se trouvent au Nord-Ouest, quand le reste du territoire, montagneux, ne compte guère d’autre ville que Grenoble. Pas davantage d’unité économique ou sociale : toute la partie Nord – le Viennois surtout – vit davantage sous l’influence économique et culturelle de Lyon que sous celle de Grenoble.

En revanche, la langue pratiquée est à peu près partout, de La Mure à Vienne, en dépit de ses variantes, le franco-provençal.

• • • Peuplement et réseau urbain

La répartition spatiale de la population est très inégale, notamment à cause des contrastes du relief. Les reliefs élevés contraignent leurs habitants à s’adapter aux réalités de la pente et d’un climat plus sévère en altitude ; et une partie des montagnes alpines s’élève au-dessus des étages habitables. L’essor de la population dauphinoise s’est produit plus tard que dans bien d’autres provinces, au dernier tiers du XVIIIe siècle seulement. Et cette progression est elle-même très inégalement répartie sur le territoire entre les zones de plaines et collines, déjà davantage peuplées, et celles de montagnes, presque vides comparativement. Ayant étudié la densité du peuplement par élection de 1760 à 1790, René Favier constate une évolution de 30 à 38 habitants au km² pour l’élection de Grenoble et une croissance plus dynamique pour l’élection de Vienne, passant de 43 à 61 habitants au km².

Comparée au reste du royaume, la province est faiblement urbanisée. Avec moins de 25 000 habitants en 1790, la capitale, Grenoble, n’atteint que le vingt-septième rang des villes françaises. Les intendants du Dauphiné ne comptaient que dix villes en cette province au début du XVIIIe siècle, le reste n’étant que bourgs et villages.

Pour le territoire qui deviendra le département de l’Isère, on ne comptait alors que deux villes, Grenoble et Vienne. Au cours du XVIIIe siècle, l’essor économique et démographique conduit les contemporains à élargir quelque peu la liste à des bourgs dont la population se développe et les marchés prospèrent. Entre 1780 et 1787, les autorités de la province effectuent désormais des relevés des prix sur les marchés de La Mure, Saint-Marcellin, La Côte-Saint-André, Lemps [Le Grand-Lemps], Voiron, Bourgoin, Pont-de-Beauvoisin et Beaurepaire.

La population urbaine en Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles [future Isère seule]

| Localités | vers 1690 | vers 1760 | en 1790 |

| Grenoble | 20 000 | 23 000 | 24 000 |

| Vienne | 8 300 | 8 800 | 11 300 |

| Voiron | 2 500 | 3 700 | 4 500 |

| Bourgoin | 1 600 | 2 600 | 3 500 |

| La Côte-Saint-André | 2 600 | 3 100 | 3 300 |

| Tullins | 2 600 | 2 600 | 3 000 |

| Saint-Jean-de-Bournay | 2 000 | 2 100 | 2 600 |

| Crémieu | 1 800 | 2 200 | 2 200 |

| Bourg-d’Oisans | 950 | 1 250 | 2 200 |

| Roybon | 1 300 | 1 600 | 2 150 |

(Extrait de : René Favier, Les villes du Dauphiné…, p. 437)

• • • Des activités économiques dynamiques

Au XVIIIe siècle, des guerres moins fréquentes et la construction de casernes, particulièrement à Grenoble, limitent l’effet longtemps calamiteux du passage des troupes pour les populations. Au même moment, les autorités locales – intendants, inspecteurs des manufactures – prennent des mesures pour développer production et richesse. Par des réglementations favorables et des subventions, les nouveautés sont encouragées. Ainsi se développe la production des matières de base (élevage des brebis et des vers à soie) qu’utilise l’industrie textile et ses nouvelles entreprises basées sur les procédés récents. Cette politique volontariste, se combinant à la dynamique économique du second XVIIIe siècle, produit des résultats certains en termes de modernisation technique et d’expansion économique.

Un effort important d’amélioration du réseau routier est réalisé, aidé par l’instauration de la corvée royale en 1749, non plus comme auparavant à des fins militaires, mais pour favoriser le commerce. De fait, les routes sont améliorées, même si les transports par voie d’eau conservent leur importance.

Les productions textiles se trouvent surtout autour de Voiron (chanvre) et de Vienne (draps de laine). L’homme d’affaires Claude Périer prend largement en main cette production voironnaise de chanvre, puis installe à Vizille, en l’ancien château des Lesdiguières, une fabrique de cotonnades imprimées, des indiennes. C’est lui qui accueille en ce lieu, faisant suite à la journée des Tuiles du 7 juin à Grenoble, la fameuse assemblée de Vizille du 21 juillet 1788, l’assemblée des Trois ordres, réunion illégale et partielle des États généraux du Dauphiné.

La ganterie est la production marquante de Grenoble. Utilisant les peaux de chevreaux, elle est en expansion pendant tout le XVIIIe siècle et exporte jusqu’à Moscou ou Philadelphie. À la veille de 1789, ce sont plus de 60 maîtres gantiers qui organisent la production à Grenoble, avec plus de 300 coupeurs ainsi qu’environ 5 000 ouvrières, exerçant le plus souvent à domicile.

La métallurgie la plus puissante est pratiquée dans le Grésivaudan et à Allevard. L’activité métallurgique demeure forte en cette fin du XVIIIe siècle. Les principaux centres d’extraction du fer et de production de fonte sont entre les mains de maîtres de forges de familles nobles : les Barral à Allevard et les Marcieu à Saint-Vincent-de-Mercuze.

Cet essor économique du XVIIIe siècle produit des éléments de prospérité inégale selon les groupes sociaux. Il provoque l’émergence et l’enrichissement de familles de producteurs et négociants en denrées agricoles, en bétail, en bois, en toiles. Une part des paysans se tourne vers la pluriactivité pour profiter de l’élan général : dans les régions de plaine, 30 à 50 % des habitants pratiquent l’artisanat, principalement dans le textile. Ceux qui se trouvent dans l’aire d’approvisionnement d’une grande ville et nourrissent ses habitants de leur production vivrière échappent aux menaces chroniques de la misère. Mais les crises de subsistances suivant les mauvaises récoltes, l’endettement et les menaces judiciaires liées restent le lot d’une masse de paysans, petits métayers ou journaliers, éloignés de ces ressources.

• • • La vie culturelle dauphinoise pendant le règne de Louis XVI

Peu urbanisé, le Dauphiné ne connaissait pas une vie culturelle éclatante. Quelques rares personnalités érudites faisaient exception au XVIIe siècle, notamment les historiens Nicolas Chorier (1612-1692), Denys de Salvaing de Boissieu (1600-1683), Jean-Pierre Moret de Bourchenu marquis de Valbonnais (1651-1730). Pendant ce temps, au sein des élites aristocratiques et bourgeoises de la province, dominaient les lectures pieuses et la tenue des livres de comptes. Mais la situation change durant le second XVIIIe siècle.

• À partir de 1760, la province est gagnée par le mouvement des Lumières

Ce mouvement qui se répand dans tout le royaume s’instille aussi en Dauphiné, modifiant les esprits, les pratiques culturelles et influant sur les prises de position politiques des élites. Dans l’enseignement, la culture ou les loisirs, souffle un esprit nouveau. Les nouveaux collèges de Grenoble et Vienne enseignent désormais les sciences exactes et l’histoire. Des pensionnats, assurant un enseignement plus modeste, apparaissent dans de plus petites villes, comme à Beaurepaire en 1779 ou à Bourgoin en 1780.

Les ouvrages profanes savants et philosophiques récents gagnent les bibliothèques privées. À Grenoble, la maçonnerie est réorganisée en 1771, s’ouvrant, au-delà du petit monde des parlementaires, à la noblesse militaire et à la bourgeoisie. Par une souscription publique, les habitants les plus cultivés fondent en 1772 une bibliothèque de la ville et créent une société littéraire. Deux ans après, un hebdomadaire apparaît : Les Affiches du Dauphiné.

La vie mondaine, galante, voire libertine, incarne aussi cette évolution. L’écrivain Choderlos de Laclos, ayant séjourné à Grenoble entre 1769 et 1775, témoigne en 1782 dans son roman Les Liaisons dangereuses de la nouvelle atmosphère qui imprègne le mode de vie des élites dauphinoises, fort demandeuses de spectacles, de concerts, de représentations théâtrales. Pour mieux répondre à ce besoin, un premier théâtre permanent est créé à Grenoble en 1768. Sans troupe installée à demeure, il a du mal à vivre. Néanmoins, comédies classiques, opéras comiques ou variétés, ses spectacles connaissent le succès auprès des Grenoblois et le prix des places augmente rapidement.

• La vie musicale profane s’intensifie et se réorganise

L’activité musicale des particuliers s’affirme désormais dans l’espace public. Sortant du cadre privé, les aristocrates organisent alors leurs pratiques musicales en une Académie du concert à Grenoble et, plus tard, en un Concert à Vienne.

En effet, jusqu’aux années 1720, les riches Dauphinois qui pratiquaient la musique le faisaient dans la sphère privée, en leurs domiciles. Ils y montaient des spectacles – pièces de théâtre, comédies-ballets – qui associaient poésie, musique et danse. Ils en étaient les acteurs, aux côtés de professionnels. Jouaient-ils de la musique seule ? Quelques rares témoignages aristocratiques, comme celui des marquis de Grammont et de Valbonnais en 1720, nous montrent des réunions purement musicales, en quelque demeure de campagne, avec clavecin, viole de gambe et chant. Mais à partir de 1724, ces amateurs de musique s’organisent à Grenoble pour jouer ensemble régulièrement, deux fois par semaine, dans l’Académie du Concert. Cette académie n’aura pas une existence régulière et connaîtra un développement en plusieurs phases, ainsi que l’a analysé Georges Escoffier (2001). C’est d’abord une société où les amateurs, membres de l’aristocratie locale, adhèrent et cotisent, et jouent entre eux. Leur nombre dépasse vite la centaine. L’Académie s’ouvre néanmoins au renfort de musiciens professionnels, notamment lors de ses prestations en public. Elle évolue à partir de 1747, les musiciens professionnels la dominent et elle s’insère dans les représentations publiques et payantes proposées par les entrepreneurs de spectacles de la ville. Vers 1760, la municipalité de Grenoble, hostile jusqu’alors, reconnaît son utilité sociale et lui apporte son appui matériel, faisant aménager une salle de jeu de paume pour le théâtre et les concerts.

La presse nouvelle permet d'observer l'annonce de concerts organisés par des musiciens indépendants. Le 2 février 1776, à Grenoble, se tient un concert de mandoline et d'hexacorde, joué par les musiciens lyonnais HENNEQUIN et DUBREC. Le 17 septembre 1779, le sieur Vincent TOGNINI et son épouse donnent un concert dans la salle des spectacles. La même année, le musicien du Concert de Grenoble Jacques SILVY cadet instaure chez lui un concert instrumental et appelle les amateurs à y jouer en payant 15 livres par trimestre. En 1785, succédant à l'Académie du Concert, le Concert de Grenoble est relancé : ce sont trente musiciens – amateurs, soldats en garnison et professionnels – qui donnent chaque lundi un concert pour les abonnés.

À Vienne, une institution musicale comparable, un Concert, est mentionnée de 1787 à 1789 par l’Almanach du Dauphiné, citant M. DELAFORÊT « premier violon du concert, & maître de musique du collège ».

• Des musiciens d’Église attirés par la musique profane

Les mondes de la musique sacrée et de la musique profane ne sont pas séparés de manière absolue. Quand les élites de la ville de Grenoble commencent à s'organiser en Concert pour jouer les musiques savantes de leur goût, cet ensemble paraît exercer une attraction certaine sur des musiciens d’Église. Gilles-Marie Moreau (2012) rapporte comment un clerc de Notre-Dame est sanctionné le 26 août 1728 par le chapitre de la cathédrale parce qu’il persistait à vouloir « chanter au concert » : il est privé quelque temps de chœur et donc du revenu afférant. Mais nous pouvons lire dans la « Correspondance Grammont-Valbonnais » que Louis DEBATZ, organiste des églises cathédrale et collégiale de Grenoble de 1716 à 1738, n'avait apparemment pas eu de difficulté pour participer en 1725, avec « son clavecin bien accordé et bien emplumé », au Concert aristocratique en plein essor.

Cette appétence de certains musiciens d'Église pour les musiques profanes les plus récentes est rarement confirmée par la possession de livres de telles musiques en leur domicile. Un cas pourtant, concernant une pratique d’amateur, est connu par un inventaire postérieur à 1710 : celui d'un chanoine de la cathédrale de Grenoble qui possédait une viole de gambe et une partition de musique profane, des sonates, probablement du violoniste et compositeur parisien Jean-Baptiste SENAILLÉ (1687-1730), membre des Vingt-quatre Violons du Roi. C'est d'ailleurs, note Frédérique Marion-Corporon (1993), l'un des rares membres du chapitre ayant des talents de musicien et aussi le seul chanoine ayant possédé du matériel musical, livres ou instruments.

• • • La situation de l’Église et de son clergé

Les principaux établissements se trouvent en ville. Dans le territoire des trois bailliages, la carte des églises collégiales concorde avec le tissu urbain. Au début du XVIIe siècle, le Dauphiné compte quatorze chapitres de chanoines. Seul celui de Saint-Chef se trouve dans un petit bourg ; les autres se situent dans les villes principales. Quant aux deux villes sièges d’évêché, outre leur chapitre cathédral, elles disposent des chapitres collégiaux de Saint-André pour Grenoble et de Saint-Pierre et de Saint-Sévère pour Vienne.

• Un clergé séculier de qualité, animé de tensions

Par rapport au XVIIe siècle, la qualité de la vie religieuse paroissiale s’est améliorée, mais davantage en plaine qu’en montagne. C’est ce que rapportent les évêques de Grenoble de leurs visites pastorales de 1728 et 1733.

Les livres dont disposent les grands établissements constituent un indicateur de leurs documentations liturgiques et, peut-être aussi, musicales. Comme l’explique François Seichepine (2016) :

« Les chanoines de Notre-Dame de Grenoble sont mieux fournis en livres liturgiques que leurs homologues de Saint-André mais n’ont pas davantage de véritable bibliothèque. […] La seule bibliothèque capitulaire de taille importante reste celle de Saint-Maurice [de Vienne]. Avec ses 2 054 volumes comptabilisés en 1790, elle est comparable à celle de la cathédrale d’Évreux. Elle est presque deux fois moins importante que celle de Saint-Jean de Lyon. »

À la fin du XVIIIe siècle, le clergé séculier apparaît suffisamment nombreux et sérieusement formé. Toutefois l’essor de la population alourdit sa charge. L’archiviste Auguste Prudhomme (1926) rapporte que les curés des paroisses Saint-Hugues et Saint-Louis de Grenoble, devant faire face à un public plus nombreux (respectivement 8 400 et 6 300 ouailles), demandent en 1781 à l’évêque de leur accorder un deuxième vicaire.

Au plan politique, ce clergé est loin d’être homogène. Après 1775 le bas clergé dauphinois s’oppose de plus en plus au haut clergé et à ses privilèges. Touché par les idées nouvelles, il se fait revendicatif : dans sa majorité, il souhaite une réforme radicale de l’Église. Son grief le plus vif est l’insuffisance de la portion congrue qui est censée assurer la subsistance des curés. Curé de l’église Saint-Georges de Vienne, Henri Reymond (1737-1820) a su, dans ses écrits (le premier en 1776 s’intitule « Des droits des curés... ») et par son influence grandissante, associer la revendication d’une égalité de tous les pasteurs sous la conduite des évêques et celle d’une amélioration de la situation financière des curés. Pour succéder au premier évêque constitutionnel du département de 1790, c’est d’ailleurs lui qui est élu par le département. Dans leur grande majorité, les prêtres du diocèse de Grenoble prêtent serment à la Constitution civile du clergé (adoptée le 27 novembre 1790) : sur 500, environ 50 refus et 50 restrictions. Mais lorsque le pape dénonce la Constitution civile (mars 1791), nombre d’entre eux se rétractent.

• Des établissements réguliers encore nombreux, mais qui se vident progressivement

Les guerres de Religion avaient diminué ou ruiné plusieurs des établissements réguliers. Le XVIIe siècle fut celui de la reconstruction (sauf le cas d’une ruine définitive pour les Cordeliers de La Côte-Saint-André) et du renforcement de l’implantation urbaine des réguliers.

De ce fait, au XVIIIe siècle, tous les ordres importants sont installés dans les villes, accueillant souvent les enfants de l’aristocratie, et particulièrement leurs filles. Les principaux à jouer ce rôle sont le monastère des Dominicaines de Montfleury près de Grenoble et, à Vienne, l’abbaye des Bénédictines de Saint-André-le-Haut. Les ordres mendiants sont présents dans les dix villes du Dauphiné, ainsi qu’à Crémieu, La Côte-Saint-André et Moirans. Vienne et Grenoble ont chacune trois maisons, ainsi que le monastère de Sainte-Claire à Grenoble pour les femmes.

Le clergé régulier est en forte crise au XVIIIe siècle, notamment dans ses dernières décennies, à l’exception des Chartreux, encore grands exploitants forestiers et maîtres de forges. L’abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois (située à mi-chemin entre Vienne et Grenoble), si puissante dans les siècles précédents, dépérit au XVIIIe siècle. Après la disparition de l’ordre des Antonins en 1768, l’abbaye est reprise en 1777 par les Hospitaliers, ou ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui la confient aux dames chanoinesses venant de Tullins. La crise de recrutement des moniales, et surtout des moines, est générale, entraînant vieillissement et affaiblissement des effectifs. Vienne compte onze couvents et Grenoble totalise dix-neuf maisons religieuses : ces établissements sont nombreux, mais ils se vident progressivement.

• Liturgies et musiques de l’Église : des rites différents

Des récits contemporains attestent du rite particulier observé à Vienne. Dans ses Voyages liturgiques de France (1718), Le Brun des Marettes indique, à propos de la cathédrale Saint-Maurice, que les pratiques liturgiques viennoises sont régies par les anciennes règles locales consignées dans « l'Ordinaire de l’Église Cathédrale de l'an 1524 » et dans le « Missel de 1519 ».

Le Brun des Marettes note, en rapportant minutieusement les rituels liturgiques, une grande ressemblance avec la tradition de Lyon, ainsi que des influences de Rouen. Ce qui, pour la musique liturgique, signifie la pratique exclusive du plain-chant. Il peut y avoir une répartition des officiants et chantres en deux, voire trois chœurs, mais leur intervention est alternative : le chant polyphonique ne semble pas être à l'ordre du jour. De plus, cet auteur n'utilise jamais les termes « en musique » pour ces parties d'offices chantées et il ne mentionne pas d'intervention d'un orgue, ni d'autres instruments.

Les deux diocèses principaux de l’espace ici étudié ont des pratiques fort différentes en ce qui concerne la place de la musique dans le culte. La cathédrale et la collégiale de Grenoble font en effet entendre les chants du chœur, le jeu des orgues, parfois un serpent, ainsi qu’une participation d’instrumentistes ou de chanteurs de la ville pour les principales fêtes. En revanche à Vienne, comme à Lyon, ne s’élève que le plain-chant : le respect de la tradition interdit d’autres musiques en la cathédrale Saint-Maurice. Dans les églises de ce diocèse, sauf à Crémieu en 1785, aucun orgue ne semble avoir existé.

Étant régis par leur règle propre, plusieurs établissements réguliers des deux diocèses – sauf ceux de l’ordre des Chartreux – disposaient en revanche d’orgues depuis plusieurs siècles, comme l’abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois.

II – Les corps de musique dans l’ancien diocèse de Grenoble

Le groupe cathédral de Grenoble date de l’Antiquité tardive. Il est alors constitué de plusieurs églises, du baptistère et du palais épiscopal. De ce groupe initial demeurent au XVIIIe siècle l’église cathédrale Notre-Dame (construite du XIIe au XVe siècle) et son cloître, l’église paroissiale Saint-Hugues attenante à Notre-Dame, la maison de l’évêque et des maisons canoniales.

Évêque de Grenoble depuis 1779, Jean-Marie-Anne Hay de Bonteville n’a pas manifesté de grandes qualités religieuses et administratives. Pratiquant beaucoup l’absentéisme, investi dans la vie politique, compromis et perdu dans des positions contradictoires, ce prélat mondain et fastueux finit par se suicider au château épiscopal d’Herbeys en 1788. Son successeur est Henri-Charles du Lau d’Allemans, détenteur du titre de 1789 à 1802. En réalité, il ne vient pas à Grenoble et choisit l’exil après que la Constitution civile du clergé a été adoptée le 12 juillet 1790.

• • • La musique à la cathédrale Notre-Dame de Grenoble

L’organisation de la cathédrale et de son chapitre a été étudiée par Gilles-Marie Moreau en 2012. Ce chapitre existe depuis le XIe siècle au moins. En 1787, ses 18 chanoines, dont les prébendes varient de 1 200 à 4 000 livres, ont à leur tête le doyen, doté de 6 000 livres de rente. S’ajoutent trois chanoines honoraires, onze prêtres habitués et vingt personnes au total dans le bas chœur (sous-diacres, acolytes, grands et petits clercs).

Jusqu’en 1790, les sources de revenus du chapitre demeurent multiples : fondations de messes, casuel, dîmes, loyers sur des terres ou des vignes et divers biens fonciers dont les carrières de la Porte de France. Imposée par le décret du 13 novembre 1789, la déclaration des revenus du chapitre de Notre-Dame, conservée aux Archives Municipales et Métropolitaines de Grenoble, indique 70 000 livres de revenus et 28 000 livres de charges (portions congrues, dépenses pour l’église, fondations de messes, impositions…), laissant plus de 40 000 livres de solde positif.

Autour de 1770, le plain-chant des offices était sous l’autorité d’« un chantre, chanoine assisté de quatre choristes chargés d’entonner. Ces choristes étaient des habitués, et recevaient chacun 40 livres », somme qui vient s’ajouter à leurs revenus d’habitués. En 1772, « l’organiste recevait 280 livres d’appointements, et le souffleur 20 livres ».

• La « manicanterie » compte huit enfants de chœur peu avant 1790

Comme les Lyonnais, les Grenoblois utilisent alors le terme « manécanterie » pour désigner une maîtrise. Parmi les quatorze maisons que possèdent les chanoines, l’une d’entre elles est affectée aux enfants de la manécanterie. Comme le rappelle en 1791, dans une supplique au District de Grenoble, Marie-Jean-Baptiste BOURGEAT, « directeur des enfants de chœur », les ressources de cette manécanterie proviennent d’un legs récent : « par testament de feu Sr de Beauregard chanoine de Notre Dame du 15 mars 1777 il fut légué au chapitre de cette église une somme de 100.000 livres à la charge par le dit chapitre de fournir et entretenir les enfants de chœur et les élever dans l'esprit et la piété convenable à des ecclésiastiques ; de les faire instruire par le maître de latin choisi par le dit chapitre, lequel logerait et vivrait avec eux et aurait un honoraire honnête sur la ditte somme de 100.000 livres ». Au total, la somme allouée au fonctionnement de la manécanterie s’élève à 4 040 livres l’an. Elle est employée aux « honoraires et la nourriture du maître, à la nourriture et l’habillement des enfants de chœur et aux gages et à la nourriture de deux domestiques ». Le maître de chant « apprenait aux enfants à chanter et à servir à la messe. Il devait aussi veiller à ce que les enfants ne jouassent pas dans les cloîtres ou devant l’église ». En 1764, le chapitre prend une curieuse mesure de sélection sociale : « désirant que le bas chœur soit ‘’de mieux en mieux composé’’, on décida de refuser à l’avenir les enfants de domestiques. ». On ignore en quel domaine les chanoines espéraient obtenir de ce changement une amélioration.

Nous approchons la connaissance du fonctionnement de la manécanterie vers 1790 grâce à des délibérations de l’administration du district de Grenoble datées de décembre 1791 et qui rappellent la règle en vigueur à la cathédrale :

« Que lors de l'existence du chapitre de Notre Dame, les eleves de la manicanterie etaient connus sous la dénomination de petits-clercs et conservaient ce titre jusqu'à douze ans, qu'à cette epoque ils sortaient de la maison, ils étaient reçus grands clercs et recevaient une rétribution particulière ; que ce secours les mettait en etat de continuer leurs etudes. Ils restaient soumis à la police du chapitre, ils assistaient au chœur, et ayant obtenu la prêtrise, ils étaient reçus habitués. »

Si l’effectif des enfants de chœur est réduit à six en 1791, il est de huit dans les années précédentes. Nous connaissons pour 1791 cinq de ces petits clercs et leur âge. Comme le note le Directoire du District, mais sans indiquer la cause de ce retard, ayant plus de douze ans, ils « ont passé le temps où ils auraient été conservés par le chapitre ». La durée réglementaire de formation de cinq à six ans est plus courte en cette cathédrale qu’en nombre d’autres maîtrises du royaume, où l’apprentissage des enfants dure souvent dix ans jusqu’à l’âge d’environ 17 ans. Mais plusieurs des petits clercs qui sont nommés ici atteignent alors 15 ans, ayant perdu, ou étant sur le point de perdre, leur voix d’enfant. Dans quelle mesure cette règle locale est-elle appliquée ? Quant aux anciens enfants de chœur devenus grands clercs ou prêtres habitués, l’âge moyen de leur entrée à la manécanterie est de 7 ans et demi.

Les « grands clercs » reçoivent une rémunération, continuent à étudier et demeurent soumis aux règles du chapitre. Une part de leurs études se déroule au collège de la ville. Certains partent « habillés à neuf aux frais du dit établissement » et prennent un autre état, d’autres poursuivent une formation théologique jusqu’à leur admission à la prêtrise entre 21 et 24 ans ; ils ont alors le statut d’« habitués ».

• Le corps de musique de la cathédrale Notre-Dame en 1790

Les quinze membres identifiés du corps de musique de la cathédrale de Grenoble en 1790

| Fonction | Prénom et NOM (âge en 1790) | Informations |

| Organiste | Antoine-Marie-Louis BERGER (31 ans) | |

| Maître des enfants de choeur | Marie-Jean-Baptiste BOURGEAT (29 ans) | Venu de la collégiale Saint-André où il avait été enfant de chœur, prêtre, chapelain et chantre, il est payé 600 livres pour ce poste. |

| Enfants de choeur ou petits clercs | Pierre GÉRARD (15 ans) Antoine GUÉDY (15 ans) Joseph MILLION (14 ans) Casimir MOLINET (13 ans) François PELLERIN (13 ans) | |

| Grands clercs | Joseph BERNARD (23 ans) Louis-François BERNARD second (23 ans) Louis DUPONT (16 ans) Joseph NEUFVILLE (15 ans) | Ayant indiqué leur ancienneté en l’église après leur « noviciat », temps d’apprentissage comme enfants de chœur, ils se voient attribuer en 1792 une gratification de 140 livres par le district de Grenoble. |

| Prêtres habitués et choristes | COLAS (27 ans) Balthazar PERRICHE (42 ans) Étienne-Louis RAMBAUD (45 ans) Jacques-Christophe RAMBAUD cadet (32 ans) | En 1790, ils déclarent leurs revenus à la cathédrale : 620 livres chacun comme habitués, plus 50 livres en qualité de choristes. |

• En 1790, la manécanterie est placée sous la conduite de Marie-Jean-Baptiste Bourgeat

BOURGEAT est appelé peu avant 1790 par le chapitre de la cathédrale pour diriger sa musique. Il y devient prêtre habitué et directeur de la manécanterie : « maître de chant et de latin des enfants de chœur de la cathédrale ».

Par décision récente du chapitre, les enseignements du chant et du latin ont été regroupés sur un seul maître et, pour le soulager, un sous-maître a été institué. Ce « jeune homme », anonyme, n’ayant pas donné satisfaction, est d’ailleurs renvoyé. Le maître des enfants, Marie-Jean-Baptiste BOURGEAT, demande en 1791 au Directoire du district de Grenoble des subsides pour « subvenir à la nourriture et entretien d'un maitre, d'un sous-maitre, de huit enfants de chœur et de deux domestiques composant la maison ».

Il est rétribué à raison de 604 livres par an à ce titre, revenu auquel il faut ajouter les 600 livres qu’il reçoit comme habitué, ainsi que le bénéfice d’une chapellenie de 50 livres à Miribel-Lanchâtre (à 30 km au sud de Grenoble). Le legs Beauregard ne provisionnant que la rémunération de l’enseignement du latin, le maître des huit enfants reçoit en outre une gratification pour les former au chant, et « on lui donne aussi la table, le logement, la lumière et le blanchissage ». En 1791, BOURGEAT quitte la manécanterie, partant pour exercer les fonctions de premier vicaire à Voiron (Isère).

• Orgue et organistes de la cathédrale

La présence d’un orgue à Notre-Dame est attestée depuis le XVe siècle. Il est ensuite joué par des musiciens engagés à cet effet et entretenu jusqu’en 1790. Un inventaire des orgues de la ville, ordonné en prairial an IV (mai-juin 1796) par l’administration municipale de Grenoble, a été réalisé par des hommes du métier : l’organiste local Antoine-Marie-Louis BERGER et le luthier Pierre-César PONS. L’orgue de la cathédrale, qui avait été restauré en 1771, est ainsi jugé en très bon état, sauf les quatre claviers, et estimé à 2 994 livres.

Des noms d’organistes ayant exercé avant 1790 sont connus par les travaux des historiens locaux et les recherches de Muséfrem.

Les organistes de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble au XVIIIe siècle

| Prénom NOM (dates de vie) | ville ou diocèse d’origine | dates d’exercice à Grenoble |

| Louis DEBATZ (1669-1757) | Né à Nogent-l'Artaud [Aisne], Picardie. | Entre 1716 et 1738 et entre 1746 et 1755 (organiste aussi à Saint-André). |

| Antoine-Joseph BERGER (1719-1777) | À Grenoble pour toute sa carrière. | 1750 : Saint-Louis ; 1757-1776 : cathédrale. |

| Henri-Pierre SCHONCK ( ?-1780) | Venu de Worms [Rhénanie-Palatinat, Allemagne] où son père Henri SCHONCK était organiste. | 1776-1780 (décès) : cathédrale. |

| Antoine-Marie-Louis BERGER (1759-1807) | Fils d’Antoine-Joseph : il fait toute sa carrière à Grenoble. | 1780 : Hôpital de La Charité ; 1781-1790 : cathédrale. |

La succession de ces organistes illustre une forte mobilité géographique de ces musiciens et une pratique souvent familiale du métier. Venu de Picardie, Louis DEBATZ s’installe à Grenoble vers 1710.

Le successeur Antoine-Joseph BERGER fait toute sa carrière à Grenoble, où il est né, fils de Pierre Berger, huissier au Parlement de Grenoble.

Dès 1750, Antoine-Joseph BERGER, touche l’orgue de l’église Saint-Louis, puis devient après 1757 l’organiste de la cathédrale. Avant 1773, ce musicien, aussi facteur et inventeur, se rend à Paris muni d'une épinette de Ruckers perfectionnée par ses soins. L’Encyclopédie méthodique, Arts et métiers mécaniques, Tome 4. (1782-1832) précise que

« La plus singulière & la plus étonnante des découvertes que l'on ait faite dans ce siècle, pour perfectionner les épinettes de Rukers, est celle de M. Berger, musicien, résident à Grenoble : il a inventé une mécanique fort simple qui fait rendre à l'épinette, non-seulement le jeu du luth, celui de la harpe, le piano, le forte, mais encore le crescendo, effet qui jusqu'alors avoit été regardé comme impossible à trouver. MM. de l’Académie des Sciences de Paris lui ont donné des certificats avec beaucoup d'éloges, dans le mois d'août 1765 ».

Basée sur l’épinette perpendiculaire décrite par Marin Mersenne, le mécanisme de son invention n’est pas publié :

« le plan de cet instrument engagea M. Berger, musicien de Grenoble, à ajouter un clavier à une harpe ordinaire ; mais le nommé Frique, ouvrier allemand, qui travailloit pour le sieur Berger à Paris, en 1765, vola & emporta toute la mécanique & les plans de cet instrument ».

Antoine-Joseph BERGER revient à Grenoble, reprend sa place d'organiste à la cathédrale et assure en plus le même poste à la collégiale Saint-André de Grenoble, à la place de son fils Louis-Marie parti vers d'autres horizons.

Antoine-Joseph BERGER est père de quatre fils, tous formés à la musique, au clavecin et à l’orgue, qui deviennent tous organistes à leur tour. Les tribunes d’orgue étant en nombre limité à Grenoble, les enfants BERGER partent tous, sauf un, faire carrière en d’autres lieux. L’aîné, Louis-Marie BERGER DE LA RIVOIRE, débute à Grenoble, puis s’installe dans le Sud-Ouest, officiant successivement dans plusieurs villes. Le suivant, Joseph-François-Louis BERGER, devient durablement organiste à Besançon. André-Alexandre-Gaspard BERGER, organiste aussi, est le seul dont la carrière nous échappe encore. Le plus jeune, Antoine-Marie-Louis BERGER, demeure organiste à Grenoble.

L’organiste suivant, Henri-Pierre SCHONCK, a suivi la trajectoire inverse de celle des émigrés suivant le chemin des Huguenots. Originaire de Worms en Allemagne (Rhénanie-Palatinat) où son père était organiste, il part en France, ainsi que ses frères François-Pierre et Jean-Baptiste SCHONCK, également organistes, exerçant ensuite à Valence et au Puy-en-Velay pour l’un, dans une abbaye champenoise pour l’autre. Installé à Grenoble, Henri-Pierre SCHONCK dispose probablement d’un clavecin en son domicile, puisque le 1er mai 1778, il fait passer une annonce dans les Affiches du Dauphiné pour en vendre un.

L’orgue de la cathédrale est repris en 1781 par Antoine-Marie-Louis BERGER, fils d’Antoine-Joseph. Vers 1780, Antoine-Marie-Louis BERGER devient organiste à l'Hôpital de La Charité et le reste durant douze ans. En mars 1781, il succède à Henri-Pierre SCHONCK comme organiste de la cathédrale. Le musicien est alors rémunéré annuellement de 450 livres, plus 50 livres pour l’entretien de l’orgue.

Après 1790, Antoine-Marie-Louis BERGER continue à s’employer au service des nouvelles autorités. Ainsi, le 31 octobre 1792, il reçoit le salaire des onze musiciens qui ont joué à Grenoble pour les festivités municipales accompagnant l'abolition de la royauté et pour le Te Deum qui a suivi.

En 1794, il reste titulaire des orgues de la cathédrale devenue « temple de la Raison ». Il ajoute à son activité professionnelle la tribune de la ci-devant collégiale Saint-André, siège de la « Société populaire ». L'organiste joue pour les fêtes décadaires et autres fêtes publiques pour un salaire de 300 livres par an. En 1796 BERGER reçoit des autorités la mission d’effectuer un inventaire des orgues du canton. À son décès en 1807, il est toujours dit « organiste », ce qui suggère qu’il avait peut-être retrouvé un poste à la reprise du culte.

• • • La collégiale et chapelle royale Saint-André de Grenoble

La collégiale Saint-André fut édifiée par les Dauphins de Viennois au début du XIIIe siècle. C’était leur chapelle palatine, créée pour conserver leurs archives et accueillir leur sépulture, comme pour rivaliser avec l’église cathédrale du coseigneur de la ville, l’évêque de Grenoble.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, collégiale et chapelle royale en titre, Saint-André est l’église des cours royales siégeant à Grenoble – le Parlement et la Chambre des comptes – et l’on y célèbre une grande messe solennelle pour l’ouverture des sessions du Parlement.

La composition du chapitre de la collégiale est ainsi décrite en 1790-1791 par le Comité ecclésiastique : « Le chapitre Saint-André de Grenoble est composé d'un prévôt, douze chanoines, douze chapelains, soit 25 personnes, non compris le bas chœur. ». Concernant ces chapelains, d’autres sources laissent penser qu’en réalité l’effectif de ce groupe avait été réduit à dix en 1762, puis à neuf en 1790. À cette date, le revenu annuel de ces chapelains, leur mense commune, atteint près de 4 500 livres.

Les revenus du chapitre – constitués de maisons et boutiques, de fonds et vignes, de rentes diverses, de fondations de messes – sont fluctuants (24 000 livres en 1770) et demeurent bien modestes en 1790 (16 000 livres) comparés à ceux du chapitre cathédral (68 000 livres).

Les charges ne sont pas minces et excèdent parfois le revenu. Gilles-Marie Moreau précise que les chanoines devaient aussi rétribuer tout le petit monde de Saint-André : les sonneurs, les deux choristes (182 livres par an), le maître de plain-chant (72 livres en 1767), l’organiste (200 livres), le souffleur d’orgue (24 livres), l’horloger (48 livres) et les deux bedeaux (40 livres) ; bedeaux se partageant le produit de la location des chaises.

• Des effectifs difficiles à établir

Parmi les chanoines, celui désigné comme le maître de chœur exerce de hautes fonctions sans être personnellement musicien. Le règlement capitulaire de 1690 fait du chanoine chargé annuellement de l’office de maître de chœur l’ordonnateur des cérémonies religieuses, des sonneries, des processions, ainsi que le responsable de la discipline. Il faut « chanter pendant tout l’office » et ne pas être en retard. Le maître de chœur est chargé de réprimander les fautifs en les inscrivant au registre de la « piquerolle », les privant ainsi de la distribution. Il est responsable du déroulement des offices, du chant, ainsi que des deux maîtres – généralement des chapelains – chargés d’instruire les enfants de chœur de la manécanterie : un maître de plain-chant (c’est parfois l’organiste) et un maître de latin, chacun payé 100 livres par an.

Les effectifs des chantres et de la manécanterie restent difficiles à établir. Les moyens de la collégiale diminuant au XVIIIe siècle, la tendance est à la réduction des dépenses et des effectifs.

Le registre des Délibérations capitulaires (1722-1771) permet d’esquisser les conditions des clercs qui apprennent ou pratiquent le chant de la liturgie, suivant un fonctionnement fort proche de celui de la cathédrale.

Les « novices » ou « enfants de chœur » sont reçus par le chapitre vers l’âge de 6 ans. C’est un effort permanent de recrutement pour tenter d’atteindre un effectif suffisant pour servir les offices. Entre 1766 et 1770, leur nombre oscille entre quatre et sept. Car ces novices ne sont pas efficaces avant le temps de leur formation initiale. Ils doivent recevoir des leçons chaque jour : deux heures du maître de grammaire et latin et une heure du maître de plain-chant. Ce n’est que lorsqu’ils savent leur plain-chant qu’ils ont droit à une petite rémunération, accédant aux distributions « quand ils seront en etat de tenir leur semaine de chant ». Bientôt ils atteignent l’âge d’être envoyés au collège de la ville, selon leur capacité, ou en tout cas de muer, et il faut leur trouver un remplaçant.

À ce moment, peut être reçu par le chapitre au statut de « grand clerc », celui « dont la conduite et les mœurs étoient irréprochables, avoit beaucoup de voix, et savoit parfaitement le plein chant... ». Lequel devra mener de front ses études au collège et chanter aux principaux offices. Le manque de chanteurs amène le chapitre à recruter parfois ailleurs dans le diocèse, précisant que le grand clerc n’ayant pas été enfant de chœur doit avoir deux ans de service avant d’avoir droit à la distribution. Ensuite, s’il reste dans ce droit chemin, le grand clerc ira au séminaire et accédera à la prêtrise.

On ne sait guère comment s’organisait ce chant liturgique groupant les voix différentes des enfants et des grands clercs. Une tentative est décidée par le chapitre en janvier 1758 pour intégrer le chant des jeunes ayant mué : « Plus délibéré qu’on essaiera de faire chanter le fausset ou le son de voix enfantine à quelques enfants de chœur, comme on l’avoit anciennement pratiqué quelquefois ».

Dans la durée, le chapitre s’efforce d’étoffer le son du chœur avec un serpent. En 1753, il décide de tenter de former deux clercs à cet instrument en payant la somme de 96 livres. En 1789, on trouve un joueur de serpent laïc rémunéré par la collégiale

Du côté des choristes adultes règne aussi une relative pénurie. Ce sont des chapelains, souvent ayant été enfants de chœur, qui sont désignés « choriste » par le chapitre. Ils sont souvent quatre. Le chapitre lui-même reconnaît que cette fonction est mal rémunérée. Ils ne reçoivent que 90 livres de distributions par an, aussi est-il décidé en 1768 d’augmenter cette part de 52 livres.

Ce dispositif cantoral est finalement insuffisant. En décembre 1770, il ne reste que sept prêtres chapelains ; parmi eux et les chanoines « il ne s’en trouve que quelques uns qui aient de la voix ». Aussi les matines, auparavant chantées, sont réduites à des psalmodies et le règlement de la collégiale doit être adapté.

• L’existence d’un orgue en la collégiale est attestée depuis le premier XVe siècle

Il est réparé à plusieurs reprises, si bien qu’à la suite d’une dernière intervention du facteur Jacques DÉTERPIGNY en 1778, il est en bon état. À tel point que, parmi ceux de la ville, c’est l’orgue de Saint-André qui est estimé avoir la plus grande valeur (3 500 livres) lors de l’inventaire de 1796.

À l’époque où brillaient la collégiale et sa musique, le chapitre engageait à la fois un organiste et un maître et compositeur pour diriger la musique et former les enfants. De grands noms figurent dans la liste de ces maîtres, tels Jean MOUTON au XVIe siècle, Guillaume BOUZIGNAC en 1609, puis Annibal GANTEZ par deux fois au milieu du XVIIe siècle.

À partir de 1658, pour resserrer les dépenses, l’organiste Louis RABOURDIN doit assurer aussi la charge de maître de la musique de la collégiale. Il est alors payé 136 livres par an pour cette double fonction, ce qui est très modique. Cette fusion des deux charges demeure ensuite. Les noms des organistes récents ont été, pour certains, extraits des délibérations ou des comptes capitulaires par Louis Royer (1938) : Louis DEBATZ (jusqu’en 1755), MARCHAND (1760), Louis-Marie BERGER (1764-1773).

• L’organisation du corps de musique de la collégiale Saint-André

Aux approches de 1790, le dispositif musical de la collégiale Saint-André comprend, outre le souffleur, un organiste aussi maître de chant, deux ou trois chapelains choristes, et les grands et petits clercs, parfois soutenus par un joueur de serpent. Les enfants du chœur étaient probablement quatre, avec autant de grands clercs, mais leur identité n'est pas apparue dans les sources dépouillées.

Le corps de musique de la collégiale Saint-André de Grenoble en 1790

| Fonction | Prénom NOM (âge en 1790) | Informations |

| Organiste et maître du chant et des enfants de chœurs | Jean-Louis REVILLIOD (30 ans) | Il est d’une famille d’origine genevoise. Prêtre et chapelain, pour la musique il reçoit 320 livres. |

| Petits clercs ou grands clercs | Inconnus | |

| Prêtres chapelains et choristes | François BOURGEAT 2e (28 ans) GIRAUD (28 ans) Christophe PILE, chanoine aux honneurs (75 ans) | Payés 182 livres par an. |

| Joueur de serpent | NICOLET (21 ans) | Ce musicien laïc reçoit 18 livres pour 1789. C’est occasionnellement qu’il vient étoffer le chant des enfants et des choristes adultes. |

Pour la musique, le rôle principal est tenu par Jean-Louis REVILLIOD. Ce musicien, né en 1760 à Divonne, dans le pays de Gex, est issu d'une famille d'origine genevoise. Son père le confie à l'Église où il fera toute sa carrière. Sa formation à la musique n'est pas documentée. Au plus tard en 1789, il accède à la double charge d’organiste et de maître pour le chant des enfants de chœur de Saint-André. Sa qualité d'organiste lui rapporte 220 livres de gages annuels, plus 100 livres comme maître de chant, et celle de chapelain lui procure un bénéfice de 500 ou 600 livres. Après 1790 et la suppression du chapitre, il fuit la Révolution, part en exil d’abord à Genève, puis en Valais. À son retour, il devient curé à Voiron en 1815, puis accède à un canonicat à la cathédrale de Grenoble en 1822. Mais il ne semble plus alors assurer de fonction dans la musique.

• Les choristes de l’église reçoivent parfois des renforts musicaux venant de la ville

Saisir la réalité des musiques produites dans et hors liturgie ordinaire est délicat. Louis Royer note un déclin certain de la musique ordinaire : « Au XVIIIe siècle, il ne se faisait plus de musique à Saint-André que dans les grandes fêtes. Les exécutants étaient choisis au dehors et les œuvres jouées étaient accompagnées à grand renfort d’instruments de toutes sortes. ».

Parmi ces renforts de musiciens, outre des professionnels de la ville, interviennent les membres de la récente et aristocratique Académie du Concert. Déjà en 1725, l’Académie avait participé au Te Deum chanté à la cathédrale pour le mariage du roi. En 1732, René-Charles ALLAIN, maître de musique, reçut 32 livres pour frais de la musique d’une messe chantée dans l’église Saint-André pour la convalescence du duc d'Orléans, gouverneur du Dauphiné. En 1746, Charles-Joseph DESROZIERS et ses musiciens du Concert furent rémunérés pour participer au service célébré pour la convalescence du roi. L’Académie intervint à nouveau le 26 avril 1752 pour chanter un Requiem grandiose – celui de Jean Gilles, avec 80 musiciens, selon Louis Royer (1939) – au service funèbre du duc d’Orléans. Ces musiciens furent dirigés par Joseph GAVAUDAN et payés par la Ville. En janvier 1757, des prières et messes pour le roi Louis XV sont organisées après l’attentat de Damien du 5 janvier. Le registre des Délibérations capitulaires rapporte que celle du 21 janvier s’est déroulée ainsi : « une messe solemnelle en actions de grace, de l’heureuse préservation du Roi, Mgr l’evéque y a encore officié, la messe a été chantée par les musiciens du Concert, on avoit construit à cet effet un orchestre auprès de la chaire ». On retrouve l’Académie et ses chanteurs en 1766 pour le service funèbre du Dauphin Louis, mort en décembre 1765.

• • • Les autres églises de Grenoble

Grenoble, capitale de province, ne dispose en 1790 que de quatre églises paroissiales. La vieille église Saint-Jean n’a pas survécu aux guerres de Religion : ruinée, elle a été finalement démolie par les catholiques en 1562. Ensuite, la capitale du Dauphiné se contente de deux églises paroissiales : Saint-Hugues et Saint-Laurent. Ce n’est que vers 1700, avec l’augmentation de la population et l’extension de la ville, que sont édifiées deux nouvelles églises paroissiales : Saint-Louis et Saint-Joseph.

• Saint-Hugues est l’unique église paroissiale de Grenoble intra muros pendant un siècle et demi

Après 1700, elle demeure la principale paroisse de la ville. Le Conseil de la ville observe en 1781 qu’il y a 8 400 habitants en cette paroisse. Une importante population se presse donc en l’église pour les offices ordinaires, même si – heureusement, au vu de sa modeste contenance – une part des catholiques préfère les messes des monastères de la ville.

Rien n’indique la présence d’un orgue en cette église. Cette absence s’explique-t-elle par la position de Saint-Hugues attenante à l’église cathédrale qui, elle, dispose d’un tel instrument ? Uniquement destinée à la célébration des baptêmes, mariages et sépultures, et aux messes ordinaires, l’église paroissiale Saint-Hugues laisse les cérémonies solennelles rehaussées de musiques à la cathédrale sa voisine.

• À l’église paroissiale Saint-Laurent : des organistes en pointillés

Située hors les murs, sur la rive droite de l’Isère, l’église Saint-Laurent n’est pas restée sans musique. Toutefois la connaissance de ses orgues et de ses organistes reste lacunaire. En 1647 l’organiste du lieu était Étienne FABRE. Ensuite, l’orgue serait tombé en ruine. Mais en 1749, précise J.-M. Baffert (1996), la fabrique de la paroisse achète un petit orgue à un sieur Grive. En 1750 on paye encore 600 livres pour l’orgue. Un organiste y prend ses fonctions en 1752 : « Mr TOULÈS, qui est régulièrement payé jusqu’en novembre 1754 ». Ensuite, en 1756, c’est un enfant qui lui succède. Né en 1748, Louis-Marie BERGER, fils et élève de l’organiste Antoine-Joseph BERGER, est placé à l’âge de 8 ans à Saint-Laurent comme organiste sans honoraires. Combien de temps touche-t-il cet orgue ? Lorsque Louis-Marie BERGER devient organiste à Saint-André en 1764, continue-t-il à jouer à Saint-Laurent, avant de partir pour Rodez en 1773 ? Plus de trente ans après la dernière mention d’un organiste, la musique sonne-t-elle encore à Saint-Laurent ? L’inventaire de 1796 ne mentionne pas d’orgue en cette église. Qu’en était-il six ans plus tôt ?

Peu avant 1790, le curé de Saint-Laurent déclare 250 livres de bénéfice et l’effectif du clergé desservant cette paroisse est de huit clercs : trois chanoines, plus trois vétérans et un honoraire. Au XIIe siècle, Saint-Laurent fut en même temps une église paroissiale et un prieuré bénédictin. Cette dualité s’est maintenue en se transformant : dans les années 1780, un minuscule chapitre Saint-Paul existe à Saint-Laurent, et ses chanoines apparaissent dans le décompte de l’Almanach du Dauphiné de 1787.

• Saint-Louis et Saint-Joseph, deux églises paroissiales nouvellement construites

Saint-Louis, dont le patron est le chapitre de la cathédrale, est consacrée en 1699. Cette paroisse compte 6 300 âmes en 1781 et, en 1787, ce sont onze clercs qui en assurent le fonctionnement : le curé, quatre chanoines, quatre honoraires et deux vicaires. Un petit chapitre a dû être créé dans cette nouvelle église, ce qui expliquerait la présence de chanoines. Certains officiants sont nommés et l’on y retrouve des chantres déjà connus, sans doute envoyés en renfort par leur chapitre. Ce sont les prêtres et choristes COLAS et Étienne-Louis RAMBAUD de la cathédrale, ainsi que Christophe PILE de Saint-André, qui cumulent le titre et le revenu de « chanoine de Saint-Louis » avec leurs fonctions initiales.

La fabrication d’un petit orgue de huit jeux avait été lancée dès 1700 par le curé Pierre Dufour. Mais le facteur Jean Salomon n’était pas parvenu à terminer son ouvrage et avait fui Grenoble. Finalement, de 1746 à 1748, c’est le facteur Samson SCHERRER qui construit ce nouvel orgue. Si c’est toujours le même instrument, il a vaillamment rempli son office, puisque l’inventaire de 1796 le juge en assez bon état et l’estime à plus de 2 290 livres.

Saint-Joseph a un curé dès 1696, alors que sa construction ne s’achève qu’en 1698. Les offices ont dû s’y faire sans musique puisque les documents comptables de l’établissement mentionnent un orgue, un organiste et son souffleur pour la première fois en 1872.

• • • Les établissements réguliers du diocèse de Grenoble

• Au couvent des Cordeliers, un orgue est présent

Les religieux de cet établissement ne sont plus que six en 1790, contre dix-huit à la fin du XVIIe siècle. Mais des musiques devaient être pratiquées en ce lieu, au moins au temps de sa prospérité.

Qui jouait de l’orgue ? Jean-Marc Baffert estime, comme « le relevé des charges de 1789 ne mentionne pas de traitement d’organiste », que l’orgue du lieu est joué par l’un des frères. Un inventaire de 1790 confirme la présence d’un orgue, mais le déclare « en mauvais état ». L’inventaire de 1796 constate qu’il est encore jouable, mais en très mauvais état, ne valant guère plus de 300 livres.

• Chez les Dominicains, dits Jacobins, un organiste auxerrois

Si ce couvent comptait vingt-cinq frères prêcheurs à la fin du XVIIe siècle, il n’en a plus que dix en 1790 ; il conserve cependant une pratique musicale.

Un orgue est connu chez ces Jacobins dès le XVe siècle. Des dépenses pour cet instrument sont notées en 1648, 1669 et 1700. Le facteur Joseph Artiganave de Bigorre est intervenu avant 1701 sur cet l’orgue.

L’inventaire du 10 janvier 1790 mentionne « une autre tribune en bois ou l'on trouve un jeu d'horgues de huit pieds ». Dans l’inventaire effectué en 1796, ses rédacteurs Antoine-Marie-Louis BERGER et Pierre-César PONS observent « des débris d’un orgue, étendus par terre, ça et là, que nous avons vérifiés, sans pouvoir absolument bien reconnaître tous les jeux en entier, parce qu’il en manque beaucoup qui ont été pris ». Ils jugent cependant qu’une partie des jeux en étain, en plomb et en bois « avec des réparations, peuvent encore servir » et estiment qu’en l’état l’orgue vaut 842 livres.

Henri-Pierre SCHONCK, organiste de 1776 à 1780 à la cathédrale de Grenoble, semble avoir aussi joué à ce moment l’instrument des Jacobins.

En 1790, l’organiste est Jean-Baptiste-Edme PALLAIS. Né en 1743 à Auxerre, où son père Jean-Joseph PALLAIS est l’organiste de la cathédrale. Jean-Baptiste-Edme PALLAIS y est attesté comme enfant de chœur puis comme musicien de 1750 à 1762. Curieusement, il ne dispose pas de services à faire valoir entre 1763 et 1780. Enfin, il devient organiste des Jacobins de Grenoble de 1780 à 1790, poste où il reçoit un salaire fixe de 150 livres plus « la table », ce qui est estimé à un total de 400 livres par an. L’enquête familiale révèle qu’en 1784, l’organiste est aussi « commis dans le bureau de la Direction Générale ». Il exerce donc un double métier : organiste et employé de l'administration d'État. Après la Révolution, PALLAIS semble en avoir désormais terminé avec la profession de musicien et l’administration est devenue son unique métier. À son décès en 1806 à 62 ans, il est dit « employé à la préfecture de l'Isère ».

• L’Hôpital de la Charité : un orgue touché par l'organiste de la cathédrale

Tenu par les pères de la Charité, l’hôpital est équipé d’un orgue qui est joué. L’instrument existe au moins depuis le milieu du XVIIIe siècle car le maître ébéniste Thomas Hache construit son buffet en 1744, pour 1 040 livres. Les acteurs de l’inventaire de 1796 se sont vus refuser ici l’entrée. Mais l’on sait qu’Antoine-Marie-Louis BERGER, aussi organiste de Notre-Dame, en assure le service en 1790 et ce depuis douze années. C’est donc que l’orgue est bel et bien en état de marche.

• Le monastère noble et royal des Dominicaines de Montfleury

Il est hors de Grenoble (à Corenc), mais si proche – à une lieue de la cathédrale – qu’on peut l’y agglomérer, d’autant qu’il est peuplé depuis le Moyen Âge des filles des plus prestigieuses et riches familles de la capitale dauphinoise. Ce monastère florissant a la particularité de ne pas respecter la règle dominicaine de la clôture. Dans les années 1680, l’évêque Le Camus a tenté fermement de mettre fin à ce laxisme, mais pour résister, les nonnes, aidées par leurs puissantes familles, ont trouvé des appuis jusqu’à Versailles et ont su conserver leur liberté. Il ne s'agissait pas pour l’évêque de leur reprocher une conduite libertine, mais seulement de s'opposer à leur pratique de tenir leur établissement ouvert aux visiteurs et d’y mener une vie mondaine, incluant la pratique de donner des petits concerts.

Quand en 1696, Claudine-Alexandrine Guérin de Tencin prend le voile à Montfleury, l'historien Adolphe Rochas (1856) décrit ainsi le contexte du monastère :

« Les religieuses de Montfleury […] recevaient des visites ; leur parloir était le rendez-vous de la meilleure compagnie de la ville ; on y jouait, on y faisait de la musique et de fines collations […] ».

C’est en 1639 que les Dominicaines achètent un orgue, bien entretenu, par exemple avant 1701, par le facteur Joseph Artiganave de Bigorre. Enthousiasmée par l'arrivée de cet instrument, une partie des moniales obtient l’autorisation « d'apprendre la musique » pour en jouer, apprentissage qui implique logiquement la venue d'un maître donnant ses leçons.

Elles jouent d’autres instruments, écrit au XVIIe siècle François Boniel, qui relate les cérémonies de 1669 s’étant déroulées à Monfleury pour la béatification de Rose de Lima :

« L'Office Divin de ce jour quatorziesme de Iuillet, fut fait solennellement par le mesme Monsieur le Grand Vicaire accompagné de ces Messieurs qui l'assisterent à l'Ouverture. A la grand Messe, & à Vespres les Dames Religieuses qui chantent en Musique firent encore admirer leurs Concerts de Voix, de Luths, & de Violes. […].

Sur la fin des Vespres les jeunes Demoiselles […] Ayant pris place avec le mesme ordre, & la mesme modestie, dans la chapelle de Nostre-Dame estant en la presence du Tres-saint Sacrement, elles chanterent Panis Angelicus, & firent suivre l'Harmonie de leurs voix, par un doux Concert de Luths. ».

Pour se perfectionner, elles engagent bientôt un musicien professionnel, un laïc. Michel FARINEL, maître de violon, de danse et compositeur, devient maître de musique au monastère en discontinu entre 1670 et 1696, voire jusqu’à son décès en 1726. Les sœurs continuent cette pratique audacieuse au XVIIIe siècle puisqu’en 1752 elles font affaire avec le maître de musique Charles-Joseph TORLEZ (1711-1776). Dans l’édition d’une cantate qu’il compose en 1752 (Le retour du printems, Bibliothèque de l'Arsenal, Paris), TORLEZ est en effet désigné comme « Maître de musique des dames de Montfleury ».

Ces Dames de Montfleury se sont donc faites musiciennes, chanteuses et instrumentistes. Partant de la célébration liturgique, elles ont élargi leur répertoire pour la joie de pratiquer des musiques polyphoniques religieuses et profanes. Pour ces indéniables musiciennes, les informations précises restent néanmoins à trouver pour les années 1780-1790.

• • • Ailleurs dans le diocèse de Grenoble

• L’abbaye cistercienne des Ayes dispose d’un orgue

Est-il joué en1790 ? Situé aujourd’hui à Crolles, à une vingtaine de kilomètres au nord de Grenoble, le monastère des Ayes, fondé au XIIe siècle, prospère en accueillant nombre de filles de nobles familles dauphinoises et grâce à de riches donations. Ruiné par les guerres de Religion, incendié en 1648, le monastère est à chaque fois reconstruit. Pourtant, au XVIIIe siècle, il voit ses effectifs baisser : 19 religieuses en 1739, 14 en 1773, 9 en 1781 et enfin 7 en 1791. Ce déclin conduit les nonnes et leur abbesse à envisager, dès 1779, leur départ collectif pour rejoindre les chanoinesses de Saint-Jean de Jérusalem, récemment installées en l’abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois. Mais leur hiérarchie cistercienne, avertie du projet, le leur interdit absolument.

Quand l’abbé cistercien de Saint-Sulpice effectue en 1773 sa visite régulière du monastère, il se déclare fort satisfait de la vie monastique, ainsi que des réparations faites et « des orgues qu’on avait placé dans l’église ». Mais en 1781, le visiteur de l’ordre cistercien constate que les bâtiments sont « dans le plus mauvais état », même si les comptes sont en bon ordre et même excédentaires : la recette se monte à 5 625 livres et la dépense à 4 734 livres. Marie-Renée Michel (1988) indique aussi que la visite de 1784 a laissé des comptes détaillés où aucune ligne ne mentionne le paiement d’un ou d’une organiste.

Que Jean-Baptiste-Edme PALLAIS ait été un temps l’organiste des Ayes est plausible. En effet, quand PALLAIS épouse Étiennette Bouchet à Grenoble le 9 septembre 1783, il est dit « habitant actuellement a Crapoimod paroisse de Bernin, et cydevant a l'abbaye de Ayes paroisse de Crolles ». Il aurait donc été logé par l’abbaye vers 1782, puis aurait habité Bernin en 1783.

• L’église paroissiale de Moirans a-t-elle un orgue ?

Il n’est pas sûr que les quelque 1 500 habitants de ce gros bourg, proche de Grenoble, bénéficient d’un orgue pour leur église avant la Révolution. Aucun élément positif ne l’atteste. Seule une remarque indirecte laisse supposer la présence de cet équipement musical. Louis Clerc-Jacquier, historien local du XIXe siècle, écrit sans plus de détails « que l’orgue avait échappé avec l’église, ses tableaux et ses stalles, au vandalisme révolutionnaire ».

D’autres localités comptaient dans le territoire considéré : mais, à ce jour, aucune information pour les musiques d’Église n’est venue éclairer la situation de Voiron, ni de La Mure, siège de subdélégation de l’intendance et d’élection.

III – L’archidiocèse de Vienne

En dépit d’une population deux fois plus petite que celle de Grenoble (24 000 et 11 000 habitants), Vienne comprenait sept paroisses jusqu'en 1771 : Saint-Georges, Saint-Sévère, Saint-Martin, Saint-André-le-Haut, Saint-André-le-Bas, Saint-Ferréol, Notre-Dame-de-la-Vie. En 1771, Saint-Ferréol est réunie à Notre-Dame-de-la-Vie.

Vienne est avant tout le siège d’un archevêque, qu’abrite l’église « primatiale, métropolitaine & cathédrale » Saint-Maurice. Pour l’Église, ce siège archiépiscopal avait la prééminence de rang et de prestige sur l’évêché de Grenoble. Siégeant à Vienne, Jean-Georges Le Franc de Pompignan a été nommé archevêque en 1774. Dans son ministère, il demeure mobilisé contre l’essor de l’incrédulité et se révèle administrateur attentif de son diocèse. Son rôle politique n’est pas mince : il exerce la présidence des États du Dauphiné de Romans (1788), puis de l’Assemblée Nationale à Versailles (1789), avant de devenir ministre. Il décède en 1790.

Le chapitre cathédral de Saint-Maurice de Vienne est une compagnie regroupant près de cent personnes dont vingt chanoines, trente prêtres et autres diacres ou sous-diacres. Le revenu de ce chapitre atteint environ 30 000 livres. Mais il serait vain de chercher l’expression musicale de cette puissance financière.

• • • Saint-Maurice : une cathédrale sans musique instrumentale

Témoins précieux, deux Bénédictins voyageant et passant par Vienne en 1717 déploraient l’absence totale de musique : « L’office s’y fait en tout temps avec une gravité qui ne peut s’exprimer. On en bannit entièrement l’orgue et la musique ».

La même année, Le Brun des Marettes – clerc, écrivain et janséniste un temps embastillé – passe aussi à Vienne et confirme cette carence. Publiant la relation de ses voyages en 1718, il ajoute une description très précise des liturgies, des tenues vestimentaires et de la place des chantres pendant l’office, qui illustre parfaitement l’appellation de « bas chœur » :

« Le Chœur est orné d'une tres belle & tres haute menuiserie toute neuve : il n'y a que deux rangs de stalles. Les Chantres qui sont Prêtres, sont sans aumusses avec les Chanoines, au premier rang d'en haut. Le second est occupé par les autres à la réserve des Clercs & Enfants de Chœur ou Clergeons au nombre de dix, qui n'ont pas même de rebord de siège pour pouvoir s'asseoir, & sont debout durant tout l'Office.»

Xavier Bisaro (2008), ayant étudié la généralisation au royaume du rite parisien – bréviaire et missel de 1736-1738 – relève une certaine autonomie maintenue dans le style du plain-chant pratiqué, voire une résistance aux changements de style. Avec l’arrivée du rite parisien, les changements de livres liturgiques, la modification du répertoire ne se font pas sans résistance. À Vienne, elle passe par la réécriture du modèle parisien imposé, parfois à même les livres de messe, autant pour se plier au nouveau rite que pour l’adapter aux usages et goûts musicaux locaux.

• 1785 : du rififi dans le bas chœur de la cathédrale

C’est peut-être dans ce contexte des évolutions du style du plain-chant qu’un conflit intervient parmi les chantres de Vienne. Le chapitre de la cathédrale, en plusieurs délibérations du mois de mai 1785, décide de sanctionner les prêtres incorporés André PÉTREQUIN et Jean-Baptiste-Cézard TESTE D’ARMAND. Ces chantres sont accusés d’avoir causé un « scandale » pendant un office tenu en « l’église des révérends pères dominicains » – église paroissiale Saint-André-le-Bas depuis 1781 – le matin du 2 mai, premier jour des Rogations. Appelés à chanter les litanies par le sieur Joseph TESTE DURIVET, maître de chœur, ils se sont soudain retirés de leur lutrin. En effet, ayant commencé à chanter sur un ton différent de celui prévu – le maître du chœur impose à ce moment de garder l’ancien ton – et suivant la nouvelle liturgie décidée par l’archevêque, ils sont vivement approchés et arrêtés par le capiscol. Les deux chantres, bien qu’interloqués, semblent accepter ce retour en arrière et sont prêts à reprendre ce chant, quand deux confrères, les chantres GRANVAL et BROCHIER, bientôt rejoints par DENANTES DU FOURNAL, entonnent à leur place la litanie sur le mode attendu. Forts courroucés, PÉTREQUIN et TESTE D’ARMAND quittent l’office. Il s’en suit un conflit de plusieurs jours avec le chapitre. Il semble que, par erreur, les mauvais livres avaient été disposés sur les lutrins. Les deux chantres sont finalement déclarés fautifs et punis, condamnés à chanter quatre jours à l’office sans aucune rétribution.

• Dans ce dispositif de plain-chant liturgique, quelques noms sont apparus

Le maître de chœur Charles-Cazimir BIZET remplace en 1788 au plus tard le maître Joseph TESTE DURIVET, malade, âgé de 78 ans en 1793 et « perclus depuis cinq ans ».

Les prêtres incorporés et chantres sont BROCHIER, DENANTES DU FOURNAL, GRANDVAL, André PÉTREQUIN et TESTE D’ARMAND. Auxquels il faut ajouter le renfort du sonneur de cloches et néanmoins choriste Jean CONTE, né vers 1750, puis enfant de chœur à la cathédrale.

Quant aux enfants de la « chantrerie » – nom local de la maîtrise – qui, avec les grands clercs, étaient une dizaine au début du siècle, les archives de 1790 n’en ont encore rien révélé.

• • • Saint-Pierre et Saint-Theudère : une collégiale héritière de trois anciens établissements bénédictins

L'abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas fut créée au haut Moyen Âge et elle resta longtemps prospère. Mais elle déclina au XVIIe siècle et se vida au siècle suivant. Son chapitre avait été sécularisé en 1765 et une solution trouvée la même année par l'union avec l'abbaye de Saint-Chef.

Saint-Pierre, basilique chrétienne du Ve-VIe siècle établie au milieu d’un cimetière, sans doute la première cathédrale de Vienne, devint abbaye au VIe siècle et entra dans l’ordre bénédictin au Xe siècle. Prospère pendant des siècles, l’abbaye déclina après sa mise à sac par les Huguenots en 1562. Elle avait été sécularisée en 1622 par le pape Paul V, devenant une collégiale tenue par un chapitre de nobles chanoines, jusqu'à sa fusion avec Saint-Chef en 1781.

Fondée vers l'an 500 par saint Theudère, l’abbaye bénédictine de Saint-Chef (située à 50 km à l’est de Vienne) connut la puissance au Moyen Âge. En 1535, l'abbaye fut sécularisée et transformée en collégiale. Elle aussi déclina au XVIIe siècle. Elle n'abritait plus que vingt-huit chanoines en 1764 quand fut validée leur décision de quitter les lieux pour s'unir d'abord à l'abbaye Saint-André-le-Bas, puis finalement à la collégiale Saint-Pierre de Vienne.

La bulle papale de 1781 confirme cette fusion en deux temps et entre trois partenaires. L’établissement issu de cette fusion est la collégiale Saint-Pierre et Saint-Theudère. Saint-André-le-Bas est désormais uniquement une église paroissiale.

Pour l’église paroissiale Saint-André-le-Bas, il semble que la vie liturgique et cantorale soit aidée par les renforts de prêtres et de chantres venant ponctuellement de la cathédrale.

À la collégiale Saint-Pierre et Saint-Theudère, en cette fin de siècle, il existe un dispositif pour assurer la dimension cantorale de la liturgie, avec des enfants de chœur et leur maître. Il s’agit en 1790 de François COINDOZ, fils d'un maître chirurgien, né en 1750 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs [Isère]. Devenu prêtre à 27 ans, il est nommé vicaire de Moras, de Roussillon et enfin de Condrieux. Il accède au chapitre Saint-Pierre en 1780 en qualité de prêtre aux honneurs. L’éducation des enfants du chœur lui est confiée en 1788 en remplacement de Jacques ANIN, maître de chœur depuis 1775, tombé malade. Mais COINDOZ devient à son tour gravement malade en 1789 ou 1790 et ne peut plus tenir sa charge, dont il reste cependant titulaire jusqu’à la dissolution du chapitre.

À ce stade des recherches, il n’est pas apparu d’informations de type musical pour les différentes églises paroissiales, ni pour la collégiale Saint-Sévère.

• • • Ailleurs dans le diocèse de Vienne

• Un orgue en l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Crémieu

De trop rares sources mettent en lumière quelques éléments du dispositif cantoral. Ainsi à Crémieu en juin 1774, à la messe donnée pour le défunt Louis XV, lorsqu’en plus de cinq prêtres du lieu et des environs officiant comme chantres (les curés et vicaires Joseph-Michel GAGNAIRE, Jean PLANTIER, Jean-Baptiste ASTIER, Joseph ROZIER et DARNARD), s’ajoutent quatre chantres des Pénitents du Gonfalon, « dont la voix se fit admirer ».

À la veille de la Révolution, une source contemporaine – les « Chroniques d’Ollivet » – révèle l’existence d’un orgue : c’est le seul cas connu pour les paroisses du diocèse de Vienne. Ces chroniques sont consacrées à Crémieu et à ses environs de 1614 à 1833. Elles ont été écrites, pour la période précédant 1790, par Jean-Baptiste Ollivet puis par son fils Jean-François, tous deux maîtres-perruquiers de cette ville. Ces écrits signalent qu’en 1785 un orgue existe dans l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et qu’il est touché par le maître d’école local – « maître de pension » –, le sieur TOUSSAINT. On croit deviner que l’instrument, qui est propriété du curé, vient d’être fabriqué. Jacques-Michel TOUSSAINT (1736-1822) exerce plusieurs métiers au fil de sa vie : « écrivain », « maître d’école », « directeur de la Poste aux lettres ». Quand il apparaît comme organiste de l’église paroissiale en 1785, il ne s'agit donc pas de son activité principale.

• En l’abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois, un orgue et son organiste

Le premier orgue est signalé en 1439 et en 1491, un autre en 1515 ainsi qu’un souffleur en 1622. Puis un nouvel orgue vers 1630-1640. En 1620 l’organiste Jean TRUITAT était laïc. En 1635 ce poste avait été confié à un religieux de l’ordre : cet office était-il ensuite parfois revenu à un musicien extérieur ? D’autres travaux d’entretien de l’orgue sont réalisés au XVIIe siècle, puis encore en 1748, en 1763 ; mais l’abbaye manque alors d’argent et ses effectifs diminuent. À tel point que l’ordre des Antonins disparaît, devant s’incorporer en 1775-1777 à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte. Ce dernier institue en l’abbaye de Saint-Antoine un chapitre de chanoinesses de son ordre, auquel la maison des Bernardines de Tullins est réunie en 1783, devenant les chanoinesses de l’ordre de Malte.

En 1790, c’est l’organiste Jean FÉRY qui touche cet instrument, rémunéré 400 livres par le chapitre. Marié depuis 1783 à Marie-Anne Gelas et habitant sur place, Jean FÉRY devient aubergiste après la fermeture de l’abbaye en 1790. Suivant l’abbé Lagier (1903), quand le culte catholique reprend, Jean FÉRY joue à nouveau de cet orgue. Ce musicien décède à 69 ans, en 1811, n’ayant pas quitté Saint-Antoine-l’Abbaye.

• Des sites silencieux avec quelques exceptions

Les recherches menées n’indiquent pas la présence de musique religieuse à Bourgoin, siège de subdélégation et d’élection, ni à Saint-Marcellin, détenant les mêmes fonctions et aussi chef-lieu de bailliage.