Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

Musique et musiciens d’Église dans le département des LANDES autour de 1790

La figure du Gascon de l'Ancien Régime, dans notre culture collective, se réduit à deux portraits archétypaux que la littérature et l’imagerie populaire ont contribué à construire. C'est ainsi que des bretteurs hâbleurs, dont d'Artagnan et Cyrano seraient les héros emblématiques, côtoient dans notre esprit des bergers perchés sur des échasses gardant leurs troupeaux. La présente étude ne s'intéressera ni à ces fines lames qui arboraient fièrement leur panache et leur cape, ni à ces hommes coiffés d'un béret et revêtus d’une toison de brebis. Elle se penchera sur des anonymes qui portaient eux plutôt la soutane et le surplis lorsqu’ils faisaient entendre leur voix dans les églises du territoire qui allait prendre en 1790 le nom de département des Landes.

• • •

Des territoires disparates cohabitant artificiellement

En 1789, au moment de procéder au découpage de l'ancienne province de Gascogne en plusieurs départements, l'Assemblée Nationale est confrontée à l'extrême morcellement du territoire compris entre les estuaires des deux grands fleuves du Bassin aquitain, l'Adour et la Garonne. Cet espace concentre de nombreux petits pays contrastés aux clivages parfois importants. À cette première contrainte, s'ajoute le zèle de députés locaux qui cherchent à conserver, voire étendre, l'influence de leur ville respective, appréhendant de la voir graviter dans l'orbite d'une localité voisine. L'absence de réelle grande capitale de province dans ce territoire profondément rural alimente une "querelle de clochers" entre plusieurs petites villes de taille équivalente. La création du département des Landes découle de l'abandon d'une succession de projets de divisions ou de rattachements : elle aboutit à un découpage arbitraire qui impose désormais à des territoires disparates de cohabiter au sein d'une même entité.

La naissance difficile d'un département hétéroclite

S'il tend à se confondre aujourd'hui avec la forêt artificielle plantée sous le Second Empire, à l'origine le département des Landes tire son nom de la région naturelle dite des Landes, que l'on n'appelle pas encore au XVIIIe siècle Landes de Gascogne. Un court article, publié en 1765 dans l'Encyclopédie, donne d'abord une définition botanique et agricole du mot commun « lande » qui caractérise un « pays inculte, peu propre au labour, rempli de joncs, de bruyeres, serpolets, joncs-marins, où l'on ne peut faire venir du bois. » Voici le paysage dominant esquissé : on voit que l’on est loin des alignements de pins que nous connaissons de nos jours. Ce même article de 1765 propose ensuite une définition du mot, dans son acception au pluriel, cette fois-ci comme nom propre, « les Landes (ou Lanes), Ager Syrticus » étant un « pays de France dans la Gascogne. On le nomme quelquefois les landes de Bordeaux ; c'est un pays de sable et de bruyeres, dont les lieux principaux sont Dax, Tartas, Albret, Peirourade. […] On divise les Landes en grandes et petites ; les grandes sont entre Bordeaux et Bayonne, les petites sont entre Bazas et le mont de Marsan. »

Le nouveau département créé ne se calque pourtant que partiellement sur les limites spatiales données par cette dernière définition. Le grand triangle que forment les « Landes de Bordeaux » depuis la pointe du Médoc jusqu'au pays du Maremne, avec comme troisième sommet la ville de Nérac à l'est, apparaît en effet bien plus vaste que le nouveau département des Landes, puisqu’il occupe aussi toute une portion de la Gironde et du Lot-et-Garonne limitrophes.

La perspective de construire un grand département homogène qui aurait réuni l'ensemble des espaces sableux de la plaine des Landes et une mosaïque de plusieurs petits pays, proches culturellement par leur langue et leur histoire commune, n'est restée qu'à l'état d’ébauche. Elle a vu le jour dans le projet cartographique établi par le géomètre Simon Aîné qui appelait à la création d'un vaste département qui aurait occupé l'ensemble du littoral gascon. Ce département aurait alors pris le nom du fleuve qui le traverse, à savoir l'Eyre (ou La Leyre), et la petite localité de Lugos en serait devenue le chef-lieu grâce à sa position centrale.

C'est pourtant bien ce nom des Landes qu'on choisit d'attribuer au nouveau département créé en 1790, alors que les différents pays qui composent les Grandes et les Petites Landes, compte tenu de leur faible démographie et du peu d'intérêt économique qu'ils représentent, n'ont pas cherché à participer aux négociations qui aboutissent à la naissance de cette nouvelle division. Les pourparlers ont surtout opposé les députés de deux autres pays voisins : la Chalosse et le Marsan. L'évocation des terres stériles et des espaces sauvages qui est associée au nom du nouveau département n'est peut-être pas des plus avantageuses. Elle évite toutefois de privilégier la Chalosse ou le Marsan dans le choix du nom retenu. L'Assemblée Nationale avait pourtant d'abord proposé la double appellation de Chalosse-et-Marsan pour désigner ce nouveau département, un nom qui traduisait la réunion de ces deux pays marqués par un profond antagonisme, dont les paysages et les modes de vie étaient très différents. Bordée au nord par la rive gauche de l'Adour et au sud par le Béarn, la Chalosse est arrosée par deux gaves, le Louts et le Luy, qui dessinent des vallées et un relief de riches collines, annonçant les Pyrénées. Elle chercha logiquement à s'associer aux régions basques limitrophes du Labourd et de la Basse-Navarre pour former un département dominé par la ville de Dax. De l'autre côté de l'Adour, le Pays de Marsan, baigné par la Midouze, aspirait à devenir le chef-lieu d'un département à part entière, qui aurait englobé toutes les Grandes et Petites Landes, l'Albret et le Bas-Armagnac, mais il devait composer avec les ambitions des députés du Bazadais et de l'Agenais qui souhaitaient le voir finir dans leur giron.

Tout au long de l'automne 1789, les projets de découpage se multiplient et cristallisent les tensions. Le 12 janvier 1790, l'Assemblée Nationale tranche et impose la création d'un département réunissant les Landes, le Marsan ainsi que la Chalosse. Par sa taille, le nouveau département – qui prend la forme d’un trapèze – est le deuxième du royaume, après la Gironde. Il est partagé en vingt-cinq cantons regroupés dans quatre districts qui ont le mérite de reprendre en partie les anciennes sénéchaussées. Le district de Dax regroupait les pays côtiers du Marensin et du Maremne, ainsi que le pays d’Orthe. Celui de Tartas s’étendait quant à lui sur les Grandes Landes et le pays de Born. À l’intérieur des terres, le district de Saint-Sever recouvrait la Chalosse centrale et le Tursan, tandis que les Petites Landes et le Gabardan furent rattachés au district de Mont-de-Marsan. Cinq villes entrent alors en lice pour devenir le chef-lieu de la nouvelle entité. Au sud, Dax est forte de 5 200 habitants. Son nom s’écrit encore « d'Acqs », héritage de son ancien nom Civitas Aquensium (cité des eaux), bien que le thermalisme n'ait pas encore acquis ses lettres de noblesse. Elle est le siège d'un évêché, tout comme la ville d'Aire (ou Ayre), qui tire son nom de Civitas Aturensium (cité baignée par l'Adour) et qui n'est peuplée que de 3 200 habitants. Toutes deux construites au bord de l’Adour, la première se trouve dans la Chalosse et la seconde dans le Tursan. De fondation ancienne, elles bénéficient chacune d'un passé prestigieux mais présentent l'inconvénient d’être excentrées au sud du nouveau département. Saint-Sever avec 5 000 habitants et Tartas qui en abrite moitié moins sont mieux positionnées géographiquement. Mais elles semblent rapidement renoncer à la prétention de devenir le nouveau chef-lieu départemental. Finalement, le 15 février 1790, grâce à l'habileté du député montois Antoine Dufau, c'est Mont-de-Marsan qui est retenue. Ce choix surprend car il ne s'agit que d'une bourgade d'à peine 3 000 habitants, dont l'histoire est récente (la ville n'ayant été fondée qu'au XIIe siècle) et dont le rayonnement reste limité. La question d'un alternat est donc dans un premier temps posée, mais il ne sera jamais mis en place.

Un territoire archaïque aux conditions naturelles hostiles

Loin d'être un atout, la superficie du département des Landes reflète surtout l'étendue d'un territoire difficile à mettre en valeur, dont la pauvreté des sols, dépourvus de gisements, et la présence de marécages n'autorisent ni l'essor d'une véritable activité industrielle ni d'importants rendements agricoles. Aucune manufacture n'existe dans ce département en 1790. On relève dans la Chalosse la présence de plusieurs ateliers textiles de taille modeste. On produit des toiles de lin à Pouillon et à Amou, du linge de table à Aire, de la laine et de la flanelle à Hagetmau. Une faïencerie à Samadet emploie quant à elle une trentaine d'ouvriers et possède une petite renommée régionale. Plus au nord, deux forges, l'une à Uza et l'autre à Pontenx, exploitent le minerai de fer qu'elles extraient pour produire des boulets de canon destinés à la marine, des poteries de fer ou des chaudières sucrières. Une troisième forge existait au XVIIIe siècle, à Abesse, mais son activité périclite en 1789 à la suite d’une grosse inondation qui la ravage.

• • • Mal drainées, les Landes sont en effet sujettes à de fréquents épisodes d'inondation, tout comme les prairies le long de l'Adour, qu'on appelle « barthes » (du gascon barta : broussailles dans un bas-fond humide) et qui se gorgent d'eau lorsque le fleuve sort de son lit. Sur la côte, l'avancée des sables vers l'intérieur des terres et le débordement des étangs constituent une menace régulière. De timides travaux d'aménagement et d'assèchement s’amorcent à la fin du XVIIIe siècle. Les frères Matthieu et Guillaume Desbiey parviennent à fixer la dune de Broque à Saint-Julien-en-Born en semant du gourbet (plante herbacée de la famille des graminées) et en y introduisant des pins dont les jeunes plants sont protégés de l'action du vent par une couverture de branchages. À cette époque, les pays du littoral sont déjà longés de pignadas plus ou moins vastes qui alternent avec de grandes étendues de landes. Si ces îlots de pins résiniers ne suffisent pas à lutter contre la mobilité des dunes, la gemme qui en est tirée entre dans la fabrication des chandelles et, une fois clarifiée, se vend comme essence de térébenthine. Les arbres, dont l'intégralité de la gemme a été puisée, sont alors abattus, débités en planches et leur souche est carbonisée pour devenir du goudron. Encore à l'état d'embryon, la sylviculture ne commencera à faire la fortune du département des Landes qu'à partir du milieu du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, une fois que les premiers pins plantés sous le Second Empire seront parvenus à maturité.

Dès 1778 on commence par ailleurs à réfléchir au creusement d'un canal pour relier l'Adour à la « petite mer de Buch ». Mais ce projet, qui nécessite de fixer les dunes avec davantage d'arbres, se heurte à l'hostilité des populations autochtones ; celles-ci vivant essentiellement de l'agropastoralisme ne pourraient plus faire pâturer leurs troupeaux sur des espaces réservés à l'ensemencement des pins. L'élevage occupe en effet une place importante dans l'économie locale. Le cheptel se compose en grande partie d'ovins et dans une moindre mesure de bovins, dont le pacage permet une exploitation efficace de la lande et des sous-bois. Il fournit non seulement de la viande, de la laine, mais surtout le fumier nécessaire pour enrichir les sols pauvres. La pratique du soutrage, qui consiste à faucher la végétation basse des landes, produit une litière qui, mélangée aux déjections animales ou simplement piétinée par les bêtes, donne un engrais fertile.

• • • Selon l'enquête menée par l'administration en 1789, sur les 1 801 987 arpents que comprend le département des Landes à venir, les terres impropres à la culture en représentent 1 278 020, soit plus de 70 % de sa surface totale alors que celles qui sont exploitées pour l'ensemencement n'en recouvrent que 223 268. Les cultures céréalières traditionnelles sont le froment et le seigle, mais le XVIIIe siècle connaît un important essor du maïs. Initialement produit au sud de l'Adour, le maïs, qu'on appelle blé d'Inde ou encore milloc, progresse vers le nord jusqu'à atteindre une ligne reliant Mimizan à Roquefort. En 1793, une déclaration annuelle de la récolte céréalière du département évalue la culture du maïs à près de la moitié de la production céréalière totale. Le maïs devient alors l'aliment de base du repas des foyers paysans. Il entre dans la composition de leur pain ainsi que d'une bouillie, la cruchade ou l'escaotou (souvent orthographié escauton).

Sans rivaliser avec les productions du Bordelais ou de l'Armagnac, la viticulture joue aussi un rôle non négligeable et 23 270 arpents lui sont consacrés. Sur la Côte d'Argent, abrités du vent par une palissade formée de brandes, les versants intérieurs des dunes de Capbreton, du Vieux-Boucau et de Messanges sont occupés par des vignobles qui offrent un vin dit « des sables », à la qualité très appréciée. La technique de la probagne qui chaque année conduit les ceps de vigne à être recouverts d'un mélange de sable et de coquillages permet non seulement le développement d'un important système racinaire qui tend à fixer les dunes, mais rend aussi possible la maturation des grappes qui, l'été venu, s'épanouissent à même le sable chaud. Les vignobles qui occupent les coteaux de la Chalosse et du Tursan produisent quant à eux des vins et des eaux-de-vie davantage destinés au marché extérieur. Plusieurs localités sur l'Adour (Hinx, Saint-Jean-de-Lier, Laurède, Mugron...), bénéficient de cette activité en devenant au XVIIe siècle des ports fluviaux. Les barriques y sont acheminées par des bouviers avant de prendre place sur des gabarres qui les transportent vers Dax ou Bayonne d'où elles sont ensuite exportées d'abord vers les pays du Nord puis, à partir du XVIIIe siècle, vers l'Espagne.

• • • Si l'Adour et ses affluents, en dépit de leurs caprices qui rendent la navigation dangereuse, concentrent l'essentiel du trafic commercial, il n'en est pas de même des axes terrestres. Quoique traversées chacune par des routes les reliant à la capitale de la Guyenne, les Grandes et les Petites Landes ne bénéficient pas du dynamisme économique bordelais. Le mauvais état général des chemins et des routes et leur exposition au brigandage limitent les échanges et participent à l'enclavement du territoire. Tartas et Saint-Sever bénéficient tout de même dans les années 1760 d'une nouvelle chaussée en lien avec les routes royales rénovées. Les intendants s'efforcent tant bien que mal de lancer l'ouverture de bretelles intérieures entre les différentes villes. Mais les conditions naturelles constituent un vrai frein pour créer des communications efficaces. Davantage tournée vers les Pyrénées et l'Espagne, la Chalosse est mieux desservie pour gagner Bayonne, Orthez ou Pau. Toutefois une nouvelle crue de l'Adour en 1770 emporte plusieurs ponts, notamment celui du Sablar, qui reliait Dax à ce quartier situé sur la rive droite du fleuve qui servait de port à la ville. L'installation d'un bac puis d'un pont provisoire en bois, toujours en état en 1790, ne parviennent pas à relancer une économie déjà bien paralysée.

Ce sont ces routes dangereuses que devaient emprunter les musiciens d'Église habitués à vicarier de chapitre en chapitre au gré des postes vacants dans les bas chœurs des cathédrales et des collégiales. Si l'on excepte au nord le Born qui appartenait au diocèse de Bordeaux, le Gabardan qui relevait de celui d'Auch ainsi que quelques paroisses bazadaises enclavées, le nouveau département des Landes recouvre deux diocèses dans leur quasi-intégralité : celui de Dax à l'ouest et celui d'Aire à l'est. Quelles étaient au sein de ces deux diocèses les églises qui accueillaient ces musiciens et d'où venaient-ils ? Leurs voix façonnées au plain-chant avaient-elles l'accent de la Gascogne ou au contraire celui d'autres provinces du royaume bien plus éloignées ?

La vie musicale dans l’ancien diocèse de Dax

Comptant dix-huit archiprêtrés, dont deux (ceux de Béarn et de Navarre) basculent en 1790 dans le département des Basses-Pyrénées, le diocèse de Dax est, lorsque la Révolution arrive, dirigé par Mgr Charles-Auguste Le Quien de La Neufville, évêque depuis 1772. Le prélat, comme son prédécesseur Louis-Marie de Suarez d'Aulan, s'applique à réduire l'impact de la doctrine janséniste qui n'a cessé de progresser depuis le XVIIe siècle et a provoqué de profonds troubles dans les rangs de son clergé. Plusieurs compagnies et établissements du diocèse avaient en effet accueilli favorablement les principes développés dans l'Augustinus, après le séjour de Jansen dans la ville de Bayonne au début du XVIIe siècle. Cette agitation qui règne dans le diocèse se double d'une seconde difficulté, un conflit larvé puis ouvert entre les chanoines et les prébendés de la cathédrale qui affecte lourdement l'activité musicale du chapitre dacquois.

À Dax : une cathédrale à la « musique » entre déclin et décadence

Capitale de la sénéchaussée de Lannes, la ville de Dax, enfermée dans ses remparts gallo-romains du IIIe siècle, possède à la fin de l'Ancien Régime une physionomie encore très médiévale. Deux édifices la dominent : son château (où certains militaires aussi musiciens sont temporairement en garnison comme Philippe HERBURGER ou René André CORTHIER) et sa cathédrale placée sous le vocable de Notre-Dame.

• • • Le chapitre de celle-ci est composé de dix prébendes occupées par un théologal, un doyen et sept chanoines, la dixième prébende étant vacante en 1790. Le mot musique, dans le sous-titre ci-dessus, est volontairement mis entre guillemets dans la mesure où ce terme, ainsi que celui de « musiciens », n'apparaissent jamais dans les sources étudiées pour reconstituer la composition du bas chœur de la cathédrale dacquoise. Les documents conservés dans la série L des Archives départementales des Landes se contentent en effet, à l'époque révolutionnaire, d'évoquer des chantres et non des musiciens. Il en est de même dans les dernières délibérations capitulaires : à aucun moment il n'est fait mention de musiciens. La dernière décennie du chapitre est retracée dans un registre aujourd'hui conservé dans la série J ayant échappé à la perte qui affecta la plupart des articles de la série G, lors du transfert des archives publiques de Mont-de-Marsan à Agen, à l'approche de l'armée de Wellington. Ce document, entré par « voie extraordinaire » aux Archives départementales, enregistre la réception de plusieurs chantres, après un examen de leur maîtrise du plain-chant, comme si à la veille de la Révolution le bas chœur de la cathédrale se consacrait à une fonction exclusivement cantorale et non musicale.

• • • Quelques décennies plus tôt, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, il est pourtant question de musiciens dans les registres capitulaires dacquois. Dans son article, publié en 1955 dans le Bulletin de la Société de Borda, Henri Charnier, après avoir épluché les 514 feuillets des délibérations du chapitre enregistrées entre 1656 et 1723 évoque l'existence d'un vrai corps de musique organisé. Outre plusieurs instrumentistes qui jouaient du serpent ou du cornet et dont il ne saurait être question ici d'avancer les noms trop éloignés de 1790, il relève également le recrutement de nombreux maîtres et sous-maîtres de musique ou les réceptions d'enfants de chœur qui prouvent que le chapitre entretenait bel et bien en ces temps une psallette. Les chanoines de la cathédrale engagent même en 1665 le célèbre maître de musique Antoine LARDENOIS pour diriger leur maîtrise. À partir de 1693, par mesure d'économie, ils décident de louer puis de vendre la maison de psallette à un forgeron. Le chapitre redevient sans doute propriétaire de cette maison (ou fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment) au cours du XVIIIe siècle, puisque le 21 juin 1783 un bail est accordé au chanoine Sylvain Bergey pour occuper « la maison appelée de la psalette » pendant l'espace de neuf ans à raison de 200 livres par an. Il n'en demeure pas moins qu'aucun maître de musique n'est en poste à Dax en 1790 et que l'institution de la psallette, à cette date, ne semble plus exister. On relèvera que deux musiciens d'Église nés à Dax figurent pourtant dans la base de données Muséfrem, sans qu'on sache où ils ont été formés : Jean Joseph DEBRUNE, qui y voit le jour en 1754 et qui devenu adulte s'installe à Poitiers, et Jean-Baptiste DAURANSAN qui vient au monde en 1733 et qui, lui, est en poste à la cathédrale de Bayonne en 1790. Leur origine autorise à penser, sans certitude, qu'une psallette ait pu brièvement retrouver un semblant d'existence au cours du XVIIIe siècle et qu'ils en aient été deux des pensionnaires.

Déjà en août 1722, la suppression de la maîtrise était déplorée dans une délibération du chapitre, d'autant qu'elle entraînait une pénurie dans le recrutement du personnel chargé d'assurer la partie chantée des offices. « Parceque depuis environ trante ans, on n'élève plus de jeunes clercs dans la psallette et que même depuis longtems, on a négligé de choisir et d'admettre à la demi pointe d'autres jeunes clercs pour les former à bonne heure au service du chœur, on s'apperçoit que la difficulté de trouver de sujets propres pour servir notre église augmente à mesure que les anciens prébendiers viennent à manquer... ». Cette difficulté de recrutement existe toujours en 1779. Elle « cause et annonce un délabrement dans le chœur, surtout à considérer que la plus grande partie de Mrs les prébendés qui y sont encore ny rendent que de très petits services ». Privé de psallette et de choristes, le chant des offices repose uniquement sur les efforts d'une société particulière, appelée « Compagnie de la cathédrale » ou « Pointe », qui réunit les chanoines et certains prébendés (appelés aussi chapelains). À l'origine, cette compagnie semble s'être formée pour disposer de choristes permanents et probablement pour répondre aux statuts du chapitre qui exigeaient de recourir à des sujets in sacris pour former le bas chœur de la cathédrale. Mais des querelles de préséance et des disputes relatives aux distributions n'ont cessé d'agiter le clergé de la cathédrale tout au long du XVIIIe siècle. Très souvent les prébendés s'absentent, prétextent des maladies et quand ils assistent aux offices ils les troublent par leur insolence en refusant de chanter et en entretenant entre eux des conversations bruyantes. Louis Sansom Batbedat, futur secrétaire général du département, est l'un d’eux. Son hostilité à l’égard des chanoines le conduit avec ses collègues à intenter un procès au chapitre qui a décidé d'admettre désormais des gagistes laïcs aux distributions du chœur pour remplacer les prébendés absents. Le 20 décembre 1775, une ordonnance de l'évêque de Dax autorise en effet le chapitre « à user pour le service du chœur des clercs même des gens mariés jusqu'à ce qu'il puisse relativement à ses offres se procurer des sujets de la qualité requise ». Le conflit atteint son paroxysme lorsque Batbedat publie un mémoire, véritable pamphlet contre le chapitre, en 1782. L'affaire portée devant les tribunaux impose de trouver un compromis et aboutit à la dissolution de la Compagnie l'année suivante.

• • • Au moment de la Révolution, la plupart des chantres qui ont été engagés pour pallier le retrait progressif des prébendés ne sont donc en poste que depuis peu de temps à la cathédrale de Dax. Ils sont au nombre de huit et la tessiture de chacun reste inconnue. Trois d'entre eux ont reçu les ordres : le prêtre Pierre LARRUBURU, le petit clerc tonsuré et gradué Jean SARRAGOUSSE et le diacre Dominique HARRIET. Seules la carrière et la vie du premier ont pu être reconstituées avec précision car son dossier personnel retrace minutieusement son parcours, les deux autres étant probablement en 1790 encore au début de leur vie d'adulte. Ce Béarnais est reçu en 1772 à Dax après avoir servi à la cathédrale d'Oloron. Le chapitre l'emploie également à partir de 1783 comme secrétaire. Il devient sous la Révolution curé de la localité voisine d'Yzosse avant de finir comme aumônier à l'hôpital Saint-Eutrope. Trois autres chantres, laïcs, sont également en activité à la cathédrale en 1790 : Vital BERRAUTE, Jean CAPDEVIELLE et Jean SOUBERCAZE. Ils sont mariés et pères de famille. Avant leur installation à Dax, ils ont fréquenté les bas chœurs de plusieurs chapitres régionaux comme ceux de Lescar ou de Tarbes, où ils ont probablement été formés comme enfants de chœur. La suppression du chapitre dacquois leur impose en partie une reconversion professionnelle. Chacun des trois exerce à un moment donné comme instituteur. Jean SOUBERCAZE continue toutefois à faire entendre sa voix à la cathédrale dacquoise, tandis que Vital BERRAUTE, après être devenu gendarme puis maître d'école, retrouve une place de chantre à la cathédrale de Bayonne sous la Restauration. Ces chantres sont tous nés dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Dax, dans des petites paroisses des Pyrénées. C'est sans doute le cas aussi de Dominique HARRIET et de Jean SARRAGOUSSE, car si leur lieu de naissance n'a pu être déterminé, leur patronyme traduit clairement une origine pyrénéenne voire landaise. Les noms des deux derniers chantres restent encore à retrouver pour connaître l'effectif complet du bas chœur de la cathédrale de Dax en 1790. Les actes capitulaires permettent de recenser dans les années précédentes les réceptions de plusieurs autres chantres : celle en 1779 de Jean MAISONNAVE, qui était régent à Saut-de-Navailles, près d’Orthez, puis en 1781 et l'année suivante celles de deux prêtres, Laurent BORDA et Pierre TUQUOY. En 1789, un autre chantre, Jean PASTEUR, est mentionné dans une délibération, mais la date de sa réception n'a pas été enregistrée. C'est sans doute parmi ces quatre derniers noms que figurent les deux chantres de 1790 encore anonymes.

Selon La France ecclésiastique de 1790, les revenus du chapitre de la cathédrale Notre-Dame se montaient à 24 000 livres. Si l'association des chanoines et des prébendés n'existe plus lorsque la Révolution éclate, l'arbitrage trouvé entre les deux parties en 1783 a en revanche considérablement endetté le chapitre qui s'est engagé à payer 12 000 livres sur treize ans aux prébendés en lieu et place de la pension annuelle et viagère qu’il leur versait. À la même époque, le chapitre contracte un autre emprunt de 7 400 livres pour la construction d'un nouvel orgue dont le prix s'élève en tout à 14 000 livres. C'est le facteur toulousain Jean-Baptiste MICOT qui est chargé de ce chantier. L'instrument est terminé en 1786, mais l'organiste qui le touche n'apparaît pas dans les délibérations capitulaires et, pire, aucune dépense relative à l'orgue ne figure dans la déclaration des comptes du chapitre en 1790. Paradoxalement, l'enquête a permis en revanche de reconstruire la chronologie des musiciens qui s’étaient succédé à la tribune de la cathédrale sur plus d'un siècle avant la livraison du nouvel orgue. À la fin du XVIIe siècle, c'est Henry FEL qui en est titulaire et trois de ses fils, futurs organistes eux aussi, naissent à Dax : Jean-Marie, Jean et Antoine. Henry FEL s'installe ensuite à Bordeaux où son épouse met au monde la future célèbre cantatrice Marie FEL et son frère Paul.

En 1724, Henry FEL adresse à nouveau sa candidature au chapitre de Notre-Dame de Dax. Mais devant faire face à des difficultés financières, les chanoines ne le reçoivent pas. Les registres paroissiaux dacquois laissent cependant entrevoir dès 1727 un « fel organiste », puis en 1728 celle d'un « jean fel organiste » qui signent comme témoins, ce qui laisse envisager qu'un de ses fils aînés lui a succédé brièvement. En 1731, Pierre de JÉLYOTTE se voit offrir d'occuper l'orgue de la cathédrale, mais il décline cette proposition. À partir de 1737, après être passé par Castelnaudary, Jean FAUQUIER, originaire du plateau de Lannemezan, devient le nouvel organiste de Dax et le reste pendant plus de vingt ans. À son décès, il est remplacé par le Parisien Antoine Germain BERTIN qui reste en poste jusqu'en 1781, date à laquelle il s’éteint à son tour. Bertrand FAGEAU lui succède alors. Il obtient en janvier 1783 une gratification, puis part s'installer à Vic-en-Bigorre.

On ignore donc qui était l'organiste en activité à la cathédrale en 1790, et même s'il y en avait un(e). À la même époque, Dax compte parmi ses habitants un autre musicien, Jean-Christophe BEYER, originaire de Kloster Zimmern en Allemagne, qui est lié à Bertrand FAGEAU – il est présent au remariage de celui-ci et il le choisit ainsi que sa future épouse pour être les parrain et marraine de sa fille Jeanne. Peut-être était-il l'organiste de la cathédrale au moment de la suppression du chapitre. Ce dont on est certain, c'est qu'il faut attendre l'Empire puis la Restauration pour recommencer à mettre un nom sur ceux qui touchent l'orgue de la cathédrale. À nouveau un Allemand, Reinhardt Chrétien WALTHER, qui vient du duché de Deux-Ponts, puis Marie-Eugénie LASSALLE, la future mère de Jean-Henri RAVINA, sont ainsi successivement attestés comme organistes à Dax au tout début du XIXe siècle.

Au Bourg-Saint-Esprit : une collégiale et son organiste espagnol

En dehors de la cité épiscopale, une seule autre compagnie séculière existait dans l'ancien diocèse de Dax et a pu être identifiée comme étant un lieu de musique. Il s'agit du chapitre du Saint-Esprit qui était formé de huit chanoines dont un dignitaire, le sacristain, et de deux prébendés ou vicaires. Rattachée en 1857 à Bayonne, et formant aujourd'hui un quartier de cette ville, la paroisse du Bourg-Saint-Esprit, sur la rive droite de l'Adour, appartient en 1790 au département des Landes et mène alors une existence autonome. À cette date, la collégiale salarie depuis quatre ans un organiste, Jean-Baptiste GAILLARDO, qui avait déjà été une première fois aux claviers de l'instrument de cette église une décennie plus tôt avant d’être reçu à la cathédrale de Bayonne. Rapidement renvoyé de celle-ci, le chapitre basque étant peu satisfait de lui, GAILLARDO a été ré-embauché au Bourg-Saint-Esprit. Ce prêtre, né à Valladolid en Espagne, docteur en théologie de l'université de Salamanque, avait commencé sa carrière à Valence (toujours en Espagne), mais c'est dans le sud-ouest du royaume de France qu'il conduit l'essentiel de son activité. On retrouve trace de sa présence dans pas moins de cinq églises différentes successivement (Bordeaux, Fanjeaux, Auch, Bazas, Aire-sur-l'Adour) avant son arrivée à Bayonne en 1776, où il devient également premier surveillant de la loge maçonnique La Zélée.

Outre les dépenses relatives à l'orgue, les registres de comptabilité de la collégiale semblent indiquer que des chantres servaient également dans cette église. Un certain BARRÈRE, décédé en 1772, avait reçu en 1771 33 livres 6 sols 8 deniers pour deux mois de service de chantre. Celui qui lui a succédé, si tant est qu'il y en ait eu un, reste à découvrir.

Dans les Grandes Landes et les pays côtiers : des chantres de village

Dans le reste du diocèse de Dax, l'emprise de la ruralité fait avant tout reposer l'activité « musicale » des églises sur les compétences des chantres de campagne dont plusieurs cas isolés ont pu être mis au jour, en partie grâce à la progression des relevés généalogiques collaboratifs. La précision avec laquelle les vicaires ou les curés consignent dans les registres les sacrements conférés à leurs paroissiens reste très inégale d'une localité à l'autre, mais certains d'entre eux n'oublient pas d'inscrire la présence du chantre local, notamment lors de la célébration de sépultures. Par exemple, autour de Tartas, plusieurs chantres ont pu être identifiés dans des petites paroisses. À Ponson (aujourd'hui Carcen-Ponson), on recense en 1791 un chantre nommé André LAGARDE qui est témoin lors d'un enterrement. Une décennie plus tôt, il occupait semble-t-il le même poste à Tartas où il appose régulièrement sa signature au bas des actes de sépulture. À noter que cette petite ville accueillait à la même période une société composée de quatre prébendés chargés de réciter des messes de fondations qui constituaient l'essentiel de ses revenus. Quelques kilomètres plus loin, à Carcarès (aujourd'hui Carcarès-Sainte-Croix), au moins sept noms de chantres différents se succèdent tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle comme témoins d'inhumations et plus rarement de baptêmes. Le dernier qui fait entendre sa voix en 1789 se nomme Girons GAUZERE. Il est issu d'une famille attachée au service de l'église sur plusieurs générations pour assurer le chant des offices, mais aussi pour tenir les fonctions de diacre ou encore de marguillier. Cinq chantres différents portent en effet ce patronyme mais les liens qui les unissent restent difficiles à éclaircir pour les distinguer d'éventuels homonymes ou cousins.

Toutefois, la plupart du temps, ce rôle de chantre reste rarement mis en évidence car il appartient à un large éventail d'activités au service de la collectivité, derrière lequel il reste parfois caché dans les sources et en particulier dans les registres paroissiaux. Comme souvent, celui qui chante au lutrin est avant tout un régent ou un maître d'école et là encore c'est fréquemment une affaire de famille. En 1790, les frères Jean-Pierre et Pierre RINCAZAUX sont ainsi respectivement chantres à Capbreton et à Saugnacq-et-Muret (cette paroisse relevant du diocèse de Bazas). Non seulement les jurades leur confient la formation des jeunes gens de leur paroisse, mais leur service s'étend aussi à l'entretien de l'église. Jean-Pierre RINCAZAUX est ainsi également chargé de « ménager les cloches, monter et régler l'horloge, balayer l'église, faire les jonchées d'usage ». Cette polyvalence se retrouve dans les actes qui les concernent, où ils sont tour à tour qualifiés de « maître d'école » d'« instituteur », de « chantre », de « sacristain » et de « benoît ». Ce dernier terme de benoît (ou benedit), propre au territoire landais, englobe une variété de responsabilités qui relèvent à la fois du sacristain, du bedeau, du sonneur et parfois aussi du chantre. On retrouve en effet très souvent des benoîts comme témoins de sépultures dans les Landes. Sans doute certains étaient-ils également chantres à l'image de Jean SAINT-CRIC, qui en 1766, passe un contrat avec les habitants de Saint-Yaguen, pour occuper un logement de fonction s'il assure en plus de son service de benoît « son devoir de chantre et le blanchissage du linge de l'église ».

Brouillant encore plus les pistes, s'ajoute à ce cumul d'activités l'exercice d'un métier d'appoint, associé au petit artisanat rural ou au travail de la terre, et source de revenus supplémentaires. On remarque ainsi que Jean-Pierre RINCAZAUX et Jean SAINT-CRIC sont par moment qualifiés de tisserands lors de la célébration des baptêmes de certains de leurs enfants, tandis qu'André LAGARDE exerce comme maître tourneur toute sa vie. À l'inverse, c'est parfois la fonction de chantre qui apparaît comme secondaire et qui vient compléter un métier principal. Plusieurs membres de la famille GAUZERE sont présentés comme « laboureurs » ou « état de labeur » dans des actes qui rythment leur vie. Tous ces chantres sont des enfants du pays. Devenus adultes, ils continuent à habiter dans la paroisse qui les a vu naître ou dans un village très proche, cet ancrage local facilitant alors les successions de père en fils au sein d'une même famille pour renouveler le personnel laïc des églises. Moins stables, les régents, eux, n'hésitent pas à s'aventurer hors de leur berceau familial pour s'établir dans des localités plus excentrées. Les frères RINCAZAUX, natifs d'Amou, quittent l'un et l'autre leur Chalosse natale pour s'installer dans différents villages du Marensin, du Maremne ou du Pays du Buch.

La vie musicale dans l’ancien diocèse d'Aire

Plus petit en superficie que celui de Dax qui le délimite à l'ouest, le diocèse d'Aire était subdivisé en six archiprêtrés situés à l'est du nouveau département des Landes. Il était ceint au nord par le diocèse de Bazas, à l'est par celui d'Auch et enfin au sud par celui de Lescar. À sa tête, au moment de la Révolution, Mgr Sébastien-Charles-Philibert de Roger de Cahuzac de Caux dirige un clergé, qui selon les mots de Joseph Légé en 1875, fait figure de modèle, contrairement à l'indiscipline qui sévit dans celui de Dax. Il administre par ailleurs un diocèse qui a fourni de très nombreux missionnaires, envoyés notamment au Canada. Au XVIIIe siècle, le grand et le petit séminaire d'Aire, dans le faubourg du Mas, forment bien plus d'élèves qu'à Dax, si bien qu’en 1789, quatre-vingts pensionnaires et une centaine d'externes y sont encore accueillis. Moins agité que son voisin landais, le diocèse d'Aire semble a priori offrir des conditions plus avantageuses pour la pratique de la musique d'Église. Était-il pour autant plus fourni en musiciens et en lieux de musique ?

À Aire : une cathédrale aux effectifs musicaux limités

De taille modeste, la cité d'Aire n'est la capitale d'aucune administration laïque à l’époque moderne. Cette petite ville ne doit sa relative importance qu'à son statut de siège d'un évêché, fondé au VIe siècle. La cathédrale qu'elle abrite, dédiée à Saint-Jean Baptiste, a été lourdement ravagée durant la guerre de Cent Ans puis les guerres de Religion. Elle a connu plusieurs remaniements et transformations qui lui confèrent au fil des siècles un caractère très hétéroclite. D'importants travaux sont conduits au cours du XVIIIe siècle. L'abside est en effet démolie pour être remplacée par un chevet qui a la forme d'une vaste rotonde. Là encore, l'absence de tout registre capitulaire conservé pour cette cathédrale limite grandement les recherches.

En 1729, une déclaration des comptes du chapitre, rédigée en prévision de l'Assemblée générale du clergé de France de l'année suivante, ne faisait état d'aucune dépense relative à l'entretien d'un corps de musique ; peut-être parce qu'il n'y en avait alors tout simplement pas. Seule l'activité cantorale y était évoquée au travers des revenus tirés des obits, « messes de fondation, qu'on chante à diacre et sous-diacre ». Soixante ans après, une nouvelle déclaration, fournie cette fois-ci aux administrateurs du district de Saint-Sever, estime que l'ensemble des recettes de la compagnie s'élève à 37 418 livres et se montre un peu plus loquace sur les frais engagés pour sa musique. En entête de ce document, on lit que « le chapitre d'Aire est composé de dix chanoines, de six prébendiers choraux qui prennent un chacun lorsque chaque chanoine prend trois, de deux semi-prébendiers ou stipendiers qui prennent chacun comme un prébendier, de deux enfants de chœur et d'un maître de psallette. » Ce dernier s'appelle Jean GOURDON. Il est né dans le village voisin de Duhort, une proximité qui incite à supposer qu'il avait lui-même fréquenté la psallette qu'il dirige lorsque le chapitre est supprimé. En 1790, les chanoines d'Aire consacrent 960 livres à l'entretien de leur petite psallette et cette dépense est financée par les revenus de trois dîmes à ferme à Cornet, Bachen et Buanes. Les deux enfants de chœur, dont Jean GOURDON est chargé, n'ont malheureusement pu être identifiés, mais il est peu probable qu'il se soit agi de ses propres fils car nous ne lui connaissons qu'une seule fille issue de son mariage avec Jeanne Balade. Le cas de Pierre LAMOTHE retient cependant l'attention. Né à Aramits, dans le Béarn, il devient instituteur après 1790 dans plusieurs villages du sud de la Gironde. Le curé de la commune de Léogeats, où il exerce en 1828, affirme qu'il a été enfant de chœur à Aire, dans un courrier qu'il rédige pour répondre à une enquête de l'archevêque de Bordeaux sur les instituteurs de son diocèse. Aire se trouvant à plus d'une centaine de kilomètres de son lieu de naissance, cette éventualité doit toutefois être prise avec précaution. Mais il s'agit du seul chantre que nous connaissons dont l’itinéraire mentionne la psallette de la cathédrale d’Aire. Peut-être peut-on lui adjoindre Jean-Baptiste DESBLANCS qui, lui, naît à Priam (aujourd'hui Larrivière-Saint-Savin). On ignore où ce futur organiste et maître de musique, en poste à Bazas en 1790, s’était formé à la musique. Priam n'étant séparé d'Aire que d'une vingtaine de kilomètres, il est plausible qu'il ait fréquenté lui aussi dans sa jeunesse la psallette de la cathédrale Saint-Jean Baptiste.

Aucun autre nom de musicien ou de chantre n'a émergé du fonds de la série L des Archives départementales des Landes pour ce chapitre. Le dossier individuel de Jean GOURDON précise en outre qu'il exerçait aussi comme organiste depuis environ 1776, ce qui correspond à l'époque où Jean-Baptiste GAILLARDO quitte Aire pour Bayonne. Après avoir reçu un organiste étranger particulièrement mobile, les chanoines font le choix d'un homme local et lui assurent un titre à vie. Construit entre octobre 1757 et septembre 1759, l'orgue est le tout premier instrument dont le chapitre se dote. Il sera épargné par la Révolution et Jean GOURDON continuera à y exercer son talent jusqu'à la fin de sa vie avant de mourir à Aire à l'âge avancé de 84 ans. Longtemps attribué à dom François BEDOS DE CELLES, l'orgue de la cathédrale a été conçu par un binôme de facteurs, François AUSTRUY et son futur gendre Jean-Baptiste BAÏSSAC dit LABRUGUIÈRE qui collaborent sur de très nombreux chantiers de Gascogne et des Pyrénées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

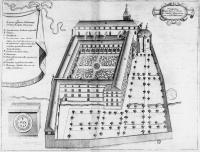

L'orgue de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Aire

(cl. P. Goumarre - http://orgue-aquitaine.fr)

Une seule liasse conservée dans la série G concerne le chapitre cathédral d'Aire. Au milieu de diverses pièces mélangées, elle renferme l'acte de réception d'un stipendier en 1788, « versé dans le plain chant et soutenant le chant avec satisfaction, qualités de tout tems requises pour occuper cette place ». Ce chantre répond au nom de Barthélemy GASPALON. Il figure en 1790 sur la liste des membres au service de la cathédrale Ce document pourrait laisser croire que Barthélemy GASPALON n'est en poste que depuis deux ans lorsque le chapitre est supprimé. Or, il vit à Aire depuis plusieurs années. On le voit signer en 1779 comme témoin lors du mariage de Jean GOURDON. On croise ensuite régulièrement son nom dans les registres paroissiaux puisqu'il devient père à six reprises au cours de la décennie qui précède la Révolution. Les actes de baptême de ses enfants le qualifient alors déjà de stipendier, ce qui signifierait qu'il ait été reçu une première fois avant 1788. Après la dissolution du chapitre, il devient instituteur, métier dont il devait sans doute vivre avant son arrivée à Aire car il est attesté avant 1779 à Oursebelille, petite paroisse proche de Tarbes, qui n'abrite aucun chapitre mais où un poste de régent a dû l'occuper pendant un temps, non loin de son village natal d'Azareix. Au côté de Barthélémy GASPALON, on retrouve en 1790 un deuxième stipendier, Guillaume LIGNAC, qui devait exercer les mêmes fonctions que lui mais pour lequel l'enquête n'a pu aboutir. Comme à Dax, où la participation aux offices de chantres professionnels s'est imposée en dernier recours lorsque la cohabitation entre les chanoines et les prébendés est devenue impossible, le chapitre d'Aire semble lui aussi avoir voulu faire reposer l'essentiel du chant d’église sur les voix de ceux qui appartenaient à son propre chœur (prébendés, prêtres habitués…) et donc se passer de sujets externes, à l’exception de ces deux stipendiers dont GASPALON, au moins, est assurément un laïc. On relève néanmoins dans la déclaration de comptes de 1790 qu'un chantre a été exceptionnellement recruté pour remplacer un prébendé. Il s'agit du sieur CAMOU qui reçoit la somme de 333 livres 6 sous et 8 deniers pour son honoraire de dix mois, mais ce gagiste n’a pu être identifié.

Dans le Tursan et la Chalosse : trois petites collégiales et deux abbayes prestigieuses

Les autres compagnies séculières du diocèse d’Aire, malgré leurs revenus plus limités et leur endettement, peuvent toutes être considérées comme des lieux de musique actifs en 1790. On en dénombre trois, qui salarient chacune entre un et deux chantres, dont les notices biographiques restent très maigres, faute d’éléments permettant de comprendre ce qu'ils deviennent après la suppression du chapitre.

• • • À la collégiale Saint-Girons, située à Hagetmau à mi-chemin entre Mont-de-Marsan et Orthez, les revenus de la mense capitulaire se partageaient en douze parts égales. Trois revenaient à l'abbé, une à chacun des huit autres chanoines et la dernière était divisée entre deux chantres ecclésiastiques. Le plus ancien, Jean-Baptiste SALLABERRY, est un homme de 52 ans, prébendé depuis 25 ans. À ses côtés, un jeune homme, LABORDE, en place depuis trois ans. Il se destine à la prêtrise et entend se retirer au séminaire pour poursuivre ses études lorsque la Révolution le surprend.

• • • Plus près d'Aire, à Saint-Loubouer, le chapitre du même nom, composé de neuf chanoines dont un doyen, salarie un chantre laïc qui est aussi sacristain. Il s'agit de Jean-François DARRIBEAU qui n'occupe cette double fonction que depuis peu. Son patronyme est porté par plusieurs benoîts installés à Artassenx et Bascons, auxquels il est probablement lié, mais la parenté qui les unit précisément n'a pu être établie.

• • • Enfin entre Aire et Pau, les huit chanoines (dont un abbé) de la collégiale Saint-Barthélemy de Pimbo, sont soutenus en 1790 par un certain Jean LABORDE (ou HAULABORDE), un chantre qui est sans doute né dans cette paroisse, les noms de Hau, Laborde, voire Hau dit Laborde revenant très souvent dans les registres paroissiaux. Ces cinq chantres ont tous été retrouvés grâce aux démarches qu'ils entreprennent lorsque les compagnies qui les emploient sont dissoutes. À nouveau, on ne peut que regretter la perte des archives capitulaires ou l’absence d’information exploitable dans le peu qui en subsiste.

Si plusieurs établissements réguliers n'existent plus à la fin de l'Ancien Régime ou ne sont plus occupés que par un nombre réduit de religieux, deux maisons monastiques masculines continuent quant à elles à rayonner et à assurer les offices avec le lustre que leur prestige leur impose.

• • • À Duhort (aujourd'hui Duhort-Bachen), tout près d'Aire, l'abbaye des Prémontrés de Saint-Jean de la Castelle, fondée au XIe siècle et autrefois appelée de la Grâce-de-Dieu, possède un orgue sur lequel intervient en 1769 le facteur Jean-Baptiste BAÏSSAC dit LABRUGUIÈRE, vraisemblablement pour des travaux de réparation. Deux ans plus tôt, l'enquête de la Commission des réguliers mentionne la présence d'un organiste basque mais sans livrer son nom. Nous ignorons si cet homme occupe toujours cette fonction en 1790 ou bien si un autre frère lui a succédé. Cet orgue devait en tout cas être toujours fonctionnel à cette date, car au moment de la mise en vente de l'abbaye comme bien national, il est décidé de transférer l'instrument en l'église de La Madeleine de Mont-de-Marsan. Comme il se doit, la pratique du plain-chant rythmait par ailleurs le quotidien des dix prémontrés de l'abbaye. Dans sa requête, retrouvée dans le fonds de la série D XIX des Archives nationales, Jean-Baptiste CAZET, qui est prêtre profès dans cette maison depuis vingt ans, justifie son projet de retourner dans sa Bigorre natale par le besoin de soigner sa « poitrine délabrée par un chant trop long et trop opiniâtre », si l'abbaye venait à fermer.

• • • La deuxième abbaye du diocèse d'Aire repérée comme un lieu de musique en 1790 est l'abbaye de Saint-Sever. Cette ville, qui est avec Dax la plus peuplée des Landes, doit son développement à l'abbaye que le duc Guillaume Sanche avait fondée à la fin du Xe siècle et qui lui a permis de devenir la capitale historique de la Gascogne. Durant le Moyen Âge, cette abbaye est un important foyer de vie spirituelle et ses très nombreuses possessions, qui proposent des étapes régulières aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, en font une puissance foncière de premier ordre. Mise à sac par les huguenots, Saint-Sever entre à l’époque moderne dans une période de déclin. Mais son monastère, qui adhère à la congrégation de Saint-Maur en 1645, multiplie les travaux de reconstruction à la fin du XVIIe siècle et renforce son image de marque au XVIIIe siècle en faisant appel à de célèbres facteurs d'orgue.

François LÉPINE construit tout d'abord en 1712 un premier orgue pour remplacer celui détruit en 1589 pendant les guerres de Religion puis, selon la tradition, François BEDOS DE CELLES se charge d'en livrer un nouveau vers 1737. Les récentes recherches menées par Dominique Bop sur les titulaires de cet instrument ont permis de mettre un nom sur les quatre musiciens qui se succèdent jusqu'à la Révolution et qui appartiennent tous à d'illustres familles d'organistes. Les deux premiers sont un père puis son fils : Jean et Pierre-Joseph COURTIN. À eux deux, ils occupent la tribune de l'abbatiale de 1722 à 1761 environ. Ils sont issus d'une dynastie aux ramifications multiples dont la souche se situe en Bretagne. En 1763, l'orgue est tenu par Antoine LEGRAND dont le père, Pierre, est alors en poste à la cathédrale de Lescar. Il ne reste à Saint-Sever que peu de temps et à partir de 1765 Jean GRAVIER le remplace. Moins connu que son frère Jean-Baptiste, ce natif de Lombez occupe ce poste jusqu'à la Révolution, soit deux grosses décennies au cours desquelles il assoit sa position sociale et devient l'un des bourgeois et notables de la ville. La suppression de l'abbaye ne l'empêche pas de continuer à toucher l'orgue au début de la Révolution lorsque l’église abbatiale devient paroissiale.

En 1791, les frais de culte prévoient également deux ou trois chantres, dont les noms ne sont pas cités, ainsi que deux clercs utilisés comme enfants de sacristie parmi lesquels le jeune Jacques COLAS, âgé de 13 ans. Un joueur de serpent, LATASTE, présent lui aussi à cette date, était déjà probablement en poste à l'abbaye du temps des bénédictins, comme souvent dans les établissements mauristes. Ce petit effectif apparaît finalement comme le plus fourni du nouveau département et correspond bien à la taille d'une ville comme Saint-Sever, suffisamment peuplée pour permettre à des maîtres de musique, tels qu'Antoine DANDRIEU ou Jean-Baptiste LACOSTE, d'y trouver une clientèle désireuse de bénéficier de leçons privées. Originaire de Mannheim, ce dernier n'est pas sans rappeler les cas de Jean-Christophe BEYER et Reinhard Chrétien WALTHER, évoqués plus haut, qui comme lui viennent d'Allemagne et s'installent curieusement au cœur de la Chalosse pour conduire leur carrière.

Dans les Petites Landes et le Marsan : des organistes et des chantres de paroisse

On pourrait être surpris de ne voir figurer le chef-lieu du département des Landes qu'à la toute fin de cette présentation, mais Mont-de-Marsan ne possédait aucune compagnie séculière et les petites maisons monastiques qui s'y trouvaient ne semblent pas avoir cherché à développer leur activité musicale.

Seule l'église paroissiale de La Madeleine vient s'ajouter aux autres lieux de musique du diocèse d'Aire à la fin de l'Ancien Régime. L'orgue de la cité montoise, on l'a déjà dit, est remplacé en 1791 par celui de l'abbaye Saint-Jean de la Castelle, mais celui qui en joue reste le même homme : Joseph LACROUX. Il a probablement été engagé par la fabrique de l'église à la suite du départ de Bertrand FAGEAU pour la cathédrale de Dax en 1781. Auparavant les avaient précédés André GRILLET puis Jean LASSALLE, qui étaient peut-être beau-père et gendre. Deux autres noms de musiciens ont par ailleurs émergé des registres paroissiaux de Mont-de-Marsan. Un maître à danser, Joseph DEGANGES, qui marie ses filles à deux musiciens d'Église en poste à Bordeaux, les frères François et Louis LEROUX, et un maître de musique, Jean PAILLET, qui signe comme témoin au mariage de Joseph LACROUX, mais sur lequel pour le moment nous ne possédons pas d'autres renseignements.

Si aucun chantre n'a pu être identifié à Mont-de-Marsan, la petite ville de Grenade-sur-l'Adour à quelques kilomètres plus au sud, compte à la même époque parmi ses quelque 2 000 habitants un "régent humaniste" qui sert aussi comme chantre et qui se nomme Jean-Baptiste TACHON.

On se doit enfin d'évoquer la localité de Roquefort, ancien fief des vicomtes du Marsan, avant la fondation de Mont-de-Marsan, qui, sans prétendre au statut de ville en 1790, renferme 1 300 habitants et où plusieurs autres régents apparaissent clairement comme chantres dans des pièces comptables de la paroisse ou de la confrérie du Saint-Sacrement. Les actes de la jurade de Roquefort nous renseignent davantage sur ces chantres à l’occasion surtout d’une altercation qui les opposa. L'un d’eux, François PEYRUCHAT, marié à la fille du maître à danser Joseph VILLENEUVE, avait été recruté en 1786, à la suite du décès d'Étienne DUMAS. Négligeant ses fonctions et ses élèves, il est remplacé en 1789 par Sixte GASPALON, qui est le frère de Barthélemy GASPALON, l'un des deux stipendiers de la cathédrale d'Aire. Un matin de janvier 1789, alors que Sixte GASPALON est au lutrin et s'apprête à chanter, François PEYRUCHAT s'approche de l'autel pour le menacer. Il s'emporte et souffle alors sur le cierge que son rival tenait entre ses mains. On ignore comment se termina l'incident entre les deux hommes, mais ce coup d'éclat en l'église Sainte-Marie devait avoir toutes les formes d'une vraie gasconnade et montre que l'esprit frondeur ne régnait pas seulement dans les chapitres mais aussi dans les petites paroisses landaises.

• • •

Hormis les organistes, pour lesquels la pratique musicale ne fait pas de doute, la terminologie de « musiciens d'Église » peut paraître excessive pour tous les autres individus retrouvés au service des églises landaises, tant le plain-chant et la psalmodie semblent les occuper et être l'essence même de leur fonction. L'enquête s'est donc en grande partie intéressée à des chantres, dont une vingtaine de noms est ressortie des sources. Les seuls instrumentistes identifiés restent des organistes et seuls trois noms sur cinq peuvent être avancés avec certitude.

À l'aube de la Révolution, les Landes apparaissent donc bien comme un territoire pauvre en musiciens et peu attractif pour eux, même si, on l'a souligné, plusieurs étrangers choisissent de s'y installer. La liste des lieux de musique recensés comme actifs en 1790 donne quant à elle un modeste total de quatorze églises différentes. Mais ce nombre ne demande bien entendu qu'à progresser. Nous remercions par avance les généalogistes qui rencontreraient des chantres de paroisse dans le cadre de leurs recherches de bien vouloir partager avec nous leurs découvertes afin d’étoffer ce premier corpus.

Mathieu GAILLARD,

Programme Muséfrem

(février 2020)

Mise à jour : 8 mars 2021

Le travail sur les musiciens de ce département a bénéficié des apports de, notamment :

Guillaume Avocat, Dominique Bop, Youri Carbonnier, Thomas D'Hour, Bernard Dompnier, Frédéric Doux, Sylvie Granger, Isabelle Langlois, Christophe Maillard, Anne-Marie Mazaleyrat-Bouvard, …

Mise en page et en ligne : Sylvie Lonchampt et Agnès Delalondre (CMBV)

>>> Si vous disposez de documents ou d’informations permettant de compléter la connaissance des musiciens anciens de ce département, vous pouvez signaler tout élément intéressant ICI. Nous vous en remercions à l’avance. L’amélioration permanente de cette base de données bénéficiera à tous.

Les lieux de musique en 1790 dans les Landes

Les lieux de musique documentés pour 1790 dans le département sont présentés par diocèses et par catégories d’établissements : cathédrale, collégiales, abbayes, monastères et couvents, paroisses (ces dernières selon l’ordre alphabétique de la localité au sein de chaque diocèse).

Diocèse de Dax

- Cathédrale

- Paroisses

Diocèse d'Aire

- Cathédrale

- Collégiales

- Abbayes, monastères et couvents

- Paroisses

Diocèse de Bazas

NB : La collégiale du Saint-Esprit n'apparaît pas dans cette liste de lieux de musique, parce qu’elle est aujourd'hui située à Bayonne dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Pour en savoir plus : indications bibliographiques

- François LESURE, Dictionnaire musical des villes de province, Paris, Klincksieck, 1999, 367 p. [sur Dax, p. 61-63].

- Felix ARNAUDIN, Un jour, sur la grand’lande, Bordeaux, L’Horizon chimérique, 1988 (1ère édition : 1920), 93 pages.

- Dominique BOP, « Autour de l’orgue Dom Bedos de Saint-Sever, des familles de musiciens », Bulletin trimestriel de la Société de Borda, Dax, 2019, 144e année, n° 536, 4e trimestre, p. 427-448.

- Henri CHARNIER, « La musique du chapitre de Dax dans la seconde moitié du XVIIe siècle », Bulletin trimestriel de la Société de Borda, Dax, 1955 - 1er trimestre, p. 38-50.

- COPEAUX Pascal, Historique des grandes orgues de Mont-de-Marsan (Brochure conservée aux Archives départementales des Landes sous la cote Br 4° 1201)

- Pierre COSTE « Histoire des cathédrales de Dax », Bulletin trimestriel de la Société de Borda, Dax, 1908 - 4ème trimestre, p. 257-302.

- Christian DESPLAT, Histoire de Dax : Les temps Modernes (XVIe- XVIIIe siècles), Orthez, Louis Rabier, 2016, 160 p.

- Auguste DOMPNIER DE SAUVIAC, Chroniques de la cité et du diocèse d'Acqs (Livre X - la Révolution), Dax, E. Campion, 1869, 212 p.

- Maurice GOUBELLE et Michel PÉRONNET, La Révolution dans les Landes 1789 – 1799, Le Coteau, Horvath, 1989, 142 p.

- Joseph LÉGÉ, Les diocèses d'Aire et de Dax, ou Le département des Landes sous la Révolution française, 1789-1803 : récits et documents, Aire-sur-l'Adour, Imprimerie Aturine, 1875, 367 p.

- Serge LERAT (dir.), Landes et Chalosses de la fin de l'Ancien Régime à 1980, Pau, Société nouvelle d'éditions régionales et de diffusion, 1983, 1155 p.

- Bernard LUMMEAUX et François-Xavier BENUSIGLIO (dir.), Orgues en Aquitaine, vol. 1 : Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Aix-en-Provence, Édisud, 1988, p. 83-149.

- Bernard SAINT-JOURS, « Histoire de Cap-Serbun, Labenne & Capbreton », Bulletin de la société de Borda, Dax, 1918.

- Anne ZINK, Clochers et troupeaux : les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Talence, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, 483 p.

Bibliographie élaborée par Mathieu GAILLARD

(mai 2020)