Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

Musique et musiciens d’Église dans le département du RHÔNE autour de 1790

| Sommaire

Url pérenne : http://philidor.cmbv.fr/musefrem/rhone |

« LYON. Comme cette ville est proche de l’Italie, je m’attendais à y trouver une musique qui soit davantage teintée par le goût italien qu’elle ne l’est à Paris ; au contraire, ce qui est mauvais à Paris est ici pire encore. [...] J’allai deux fois à la cathédrale Saint-Jean, afin d’entendre le plain-chant à la romaine. Je trouvai l’église et la musique aussi ennuyeuses, aussi dépourvues de peintures, de statues, de goût et d’harmonie que si j’eusse été dans un temple protestant. Les prébendés, qui ont le titre de comte, le chanoines et vingt-quatre enfants de chœur chantent tous à l’unisson, sans orgue et sans livre ».

Charles Burney, Voyage musical dans l’Europe des Lumières, traduit, présenté et annoté par Michel Noiray, Paris, Flammarion, 1992, p. 83.

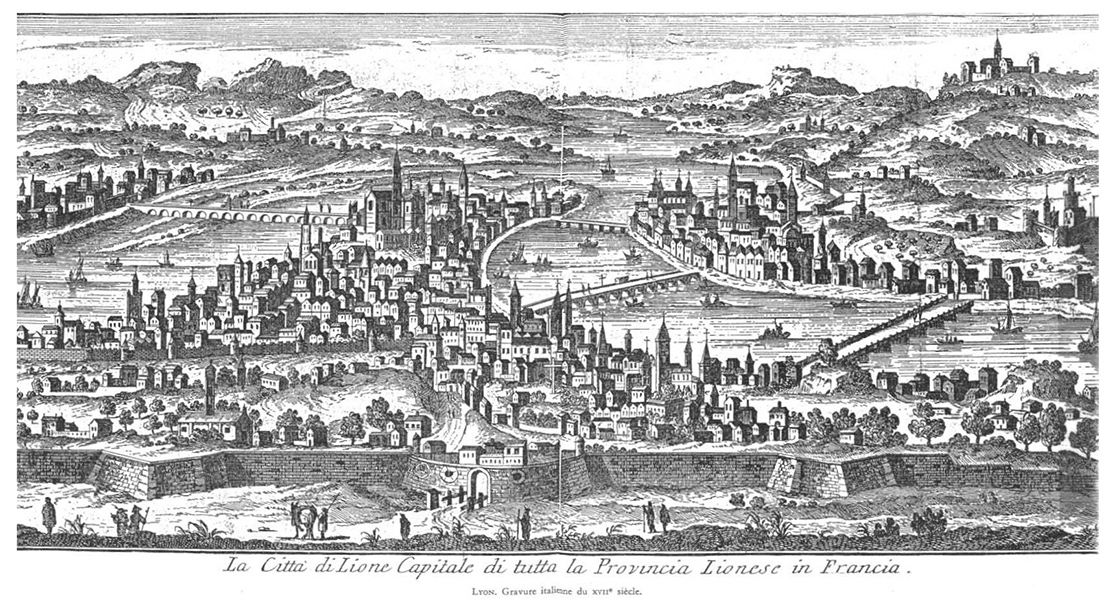

Au cours de son voyage musical en Europe occidentale, Charles Burney fait étape à Lyon durant l’été 1770, après un long séjour à Paris. À cette occasion, le musicien voyageur livre un témoignage précieux de la musique telle qu’elle se pratique alors dans la capitale des Gaules. Le regard que ce grand amateur du style italien porte sur le paysage musical lyonnais est globalement peu flatteur. Présent à deux reprises aux offices de la primatiale Saint-Jean, il est déçu par la sobriété voire l’austérité de ce qu’il entend. En effet, le rite liturgique alors en œuvre dans le diocèse est le fruit d’une coutume immuable dont les origines remontent à l’époque médiévale. Dans le diocèse de Lyon, les offices doivent se célébrer par le plain-chant le plus pur, mélodie entonnée à l’unisson et par cœur, sans support textuel ni soutien instrumental. À la veille de la Révolution, comment se traduit concrètement la singularité de la musique d’Église lyonnaise dans ces territoires qui formeront le département du Rhône ?

• • •

I - LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE, UN ENSEMBLE DE CONTRASTES DOMINÉ PAR LYON

Le département du Rhône, limitrophe de six autres départements, est traversé du nord au sud par la Saône, qui conflue avec le Rhône à hauteur de Lyon. Suivant la même orientation, son altitude varie de 1 008 mètres au point culminant des monts du Beaujolais à 143 mètres dans la ville de Condrieu, à l’extrême sud du département. Dans son ensemble, l'espace rhodanien est un pays de petites et moyennes montagnes qui déclinent du Beaujolais vers le Lyonnais. Ces paysages côtoient des zones de plaines et de longues vallées bien irriguées, surtout autour du grand axe fluvial situé à l’est du territoire.

• • • La création tardive et douloureuse du département

En janvier 1790, le département de Rhône-et-Loire est créé dans le cadre de la mise en place des nouvelles structures administratives. Il devient l’un des départements français les plus vastes et les plus peuplés, regroupant près de 650 000 habitants sur une superficie d’environ 360 lieues, soit 5 800 km2. Le territoire nouvellement créé comprend les régions du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez, et équivaut approximativement aux frontières simplifiées de l’ancienne Généralité de Lyon. Aux confins respectivement de l’Isère et de l’Ardèche, les communes de la Guillotière et de Bourg-Argental reviennent finalement au département de Rhône-et-Loire qui ne perd que quelques fragments de la Généralité, au sud-ouest notamment, au profit de la Haute-Loire. Deuxième ville de France par sa population, la ville de Lyon se retrouve positionnée à l’extrémité orientale d’un très vaste territoire dont elle n’est d’ailleurs que le chef-lieu provisoire. Cette nouvelle géographie souligne davantage le poids de la ville de Lyon qui représente alors à elle seule près du quart de la population. La constitution du nouveau département fait aussi face à la désapprobation des représentants et des populations du Forez et du Beaujolais, qui redoutent la domination lyonnaise. Peu après, les six districts de Lyon-Ville, de Lyon-Campagne, de Montbrison, de Saint-Etienne, de Roanne et de Villefranche sont créés. Le département est divisé en soixante-et-onze cantons.

Pendant les premières années de l’époque révolutionnaire, la vie politique de la ville de Lyon et du département de Rhône-et-Loire reste aux mains d’une élite sociale dominée par la noblesse et la haute bourgeoisie et ne peut que susciter l’hostilité des milieux populaires. L’institution du suffrage universel après le 10 août 1792 annonce la revanche politique des masses, représentées dans les nombreuses sections locales. À Lyon, les « Chaliers », des Montagnards fédérés par Joseph Chalier, s’emparent de la municipalité en mars 1793, après les premiers succès girondins. Ils mènent une politique socioéconomique très offensive et radicale au bénéfice des classes populaires. Les « Rolandins », leurs rivaux modérés réunis autour de Jean-Marie Roland de la Platière, réinvestissent les sections abandonnées peu à peu par les Montagnards et parviennent à convaincre ces dernières de renverser la municipalité. À la fin du mois de mai, le maire Bertrand et les « Chaliers » sont destitués. Le même jour, à Paris, les Girondins le sont par les Montagnards. La situation à Lyon est donc l’exact opposé de celle de Paris. Perçue comme une ville de contre-révolutionnaires, de prêtres réfractaires et de conspirateurs royalistes, Lyon est associée aux partisans d’une révolte fédéraliste dans un contexte de multiplication des insurrections.

Assiégée depuis près de deux mois par les troupes de la Convention, Lyon capitule le 9 octobre et trois jours plus tard, un décret dispose que la ville perdra son nom et sera détruite. Ce décret annonce également la partition du département, mesure approuvée et officialisée le 19 novembre 1793. L’objectif est de réduire l’influence de la rébellion lyonnaise en soustrayant à son autorité trois des six districts dont il était composé, à savoir ceux de Montbrison, de Roanne, et de Saint-Étienne. Le Rhône-et-Loire disparaît donc un peu plus de trois ans après sa création. Deux nouveaux départements sont ainsi créés. D’un côté se trouve le département de la Loire, correspondant principalement à la région du Forez, dont le chef-lieu est fixé provisoirement à Feurs. De l’autre, le département du Rhône, réunissant le Lyonnais et le Beaujolais, est composé des trois districts de Lyon-Ville, de Lyon-Campagne et de Villefranche. La ville de Lyon est désignée chef-lieu d'un département qui ne s’étend plus que sur environ 2 700 km2. En 1801, le premier recensement mené à l’échelle du département estime la population rhodanienne à environ 300 000 habitants. La métropole lyonnaise monopolise alors un peu plus du tiers de la population départementale, les évènements révolutionnaires ayant provoqué en 1793 et 1794 une perte non négligeable de population.

• • • Des régions dynamiques en pleine mutation

Les régions du Lyonnais et du Beaujolais correspondent à la zone du plus fort accroissement démographique de l’ancien diocèse de Lyon, avec plus de 50% d’augmentation en un siècle. Cette hausse démographique s’explique en grande partie par la croissance exponentielle de la ville de Lyon qui, au cours du XVIIIe siècle, devient la deuxième ville de France à dépasser le seuil des 100 000 habitants, puis vraisemblablement celui des 150 000 habitants autour de 1790, selon Maurice Garden. Le développement des échanges humains et matériels par la circulation fluviale entraîne également l’apparition d’un ensemble de petites villes. En Beaujolais notamment, un réseau urbain structuré le long des cours d’eau regroupe un certain nombre de localités comme Villefranche, Neuville, Beaujeu ou encore Belleville. La seconde ville du département, Villefranche, concentre près de 5 000 habitants au moment de la Révolution. Arrive ensuite un ensemble de villes secondaires réparties sur l'ensemble du département, telles que Givors, Tarare, Cours-la-Ville, Mornant et Oullins, comprenant chacune entre 2 000 et 3 000 habitants. Du fait de sa géographie et de son hydrographie, la région jouit d’une position stratégique, celle d’une véritable zone de carrefour à l’échelle nationale mais aussi transnationale. Cette situation privilégiée favorise ainsi la circulation des hommes, des marchandises et des idées ainsi qu'un certain cosmopolitisme.

Au cours du XVIIIe siècle, les campagnes se développent nettement grâce à leurs activités agricoles, qu’il s’agisse de l'élevage, de la culture céréalière ou encore de la viticulture sur les monts bien exposés du Lyonnais et du Beaujolais. Les activités minières sont également présentes comme à Sainte-Foy-l’Argentière (argent) ou à Chessy et Sain-Bel (cuivre). Pour autant, ces petites villes et ces campagnes ne parviennent pas à exercer un véritable contrepoids. Au contraire, du fait de l’afflux de migrants ruraux attirés notamment par les perspectives d’emploi dans l’industrie textile, le poids de la ville de Lyon ne cesse de croître. C’est en effet au cours des deux derniers siècles de l’Ancien Régime que la vocation industrielle et commerciale de la ville s’affirme véritablement grâce à la soierie, essor lié notamment à l’organisation de la Fabrique. La croissance des campagnes et des régions voisines trouve ainsi à Lyon un exutoire. Les Lyonnais se sentent de plus en plus à l’étroit dans une enceinte urbaine d’environ 360 hectares, dont 150 peut-être sont réellement occupés par la population, tant les espaces ruraux et les endroits peu praticables restent nombreux, comme sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse.

À l’aube de la Révolution, les régions lyonnaises et beaujolaises forment ainsi un ensemble globalement bien développé, urbanisé et dynamique bien que d’importantes disparités subsistent, du fait notamment de la macrocéphalie lyonnaise et d’une très nette fracture entre l’est et l’ouest du territoire. De plus, ces régions traversent depuis quelques années une grave crise socioéconomique. Dès 1786, la Révolte des deux sous, menée par les ouvriers de la soie pour obtenir une revalorisation salariale, que rejettent les élites marchandes et politiques, suscite de vives tensions urbaines et déséquilibre une partie de l’économie lyonnaise. Lors des étés 1789 et 1790, l’exacerbation des tensions sociales et fiscales se manifeste par de fortes émeutes populaires contre l’octroi. Face à un bloc bourgeois, les ouvriers lyonnais font entendre leur colère au moment même où les campagnes se révoltent à leur tour, à cause de la hausse du chômage, du coût excessif de la vie et de la répétition des mauvaises récoltes, difficultés dont l’accumulation affecte durablement l’équilibre de vie des populations.

• • • Un épais tissu religieux

Le Lyon religieux constitue à la fin de l’Ancien Régime l’aboutissement de plusieurs phases historiques. Les héritages antiques et médiévaux sont bien évidemment omniprésents dans l’espace urbain, dans les pratiques liturgiques comme dans l’esprit de la population qui n’a de cesse de s’en réclamer et de les réinvestir. Son diocèse, érigé au IIe siècle par saint Pothin puis saint Irénée, est l’une des plus anciennes et prestigieuses circonscriptions ecclésiastiques de France. Depuis 1079, l’archevêque de Lyon jouit du titre de primat des Gaules, en vertu de l’exceptionnelle ancienneté de son diocèse, remontant à l’époque gallo-romaine. Du fait de sa longévité et de sa réputation, l’Église lyonnaise revêt un prestige certain et se réclame d’une histoire ancestrale. Au début de l’ère moderne, la ville de Lyon, qui connaît les violences des conflits religieux et se situe en frontière de catholicité, s’érige comme un bastion de la Contre-Réforme, en première ligne face à la « Rome protestante » qu’est Genève. L’encadrement clérical de la société s’accentue encore nettement au XVIIe siècle. Un véritable réseau de structures ecclésiastiques se dessine, composé d’églises, de chapelles et de très nombreux couvents, quadrillant une cité dès lors couramment qualifiée de « ville-monastère ».

Le diocèse de Lyon est l’un des sept qui composent la province ecclésiastique du même nom. Divisé en vingt archiprêtrés et en plus de sept cents paroisses à la fin de l’Ancien Régime, il s’étend majoritairement dans les provinces du Forez, du Beaujolais et du Lyonnais, mais comporte aussi de nombreuses paroisses plus à l’est en Bresse, en Dombes et en Bugey, et quelques paroisses en Bourgogne et en Dauphiné. Il correspond aux actuels départements de la Loire, du Rhône et à une partie importante du département de l’Ain. Ses revenus, estimés à environ 50 000 livres par an, sont supérieurs à la moyenne nationale mais ne paraissent pas extrêmement élevés. En 1790, l’archevêque Yves Alexandre de Marbeuf est à la tête du diocèse depuis deux ans. Lorsqu’il est décidé de calquer le découpage des diocèses sur celui des départements, le diocèse de Lyon perd ainsi toute sa façade orientale. Les trois provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais en forment toujours le noyau.

Quatre diocèses d’Ancien Régime composent l’actuel département du Rhône. Le diocèse de Lyon en recouvre la majeure partie. Au nord, une frange relativement importante du département, qui s’étend d’ouest en est autour de la ville de Beaujeu, relève du diocèse de Mâcon. À l’extrémité nord du Rhône, un territoire bien moins vaste appartient au diocèse d’Autun. Au sud, quelques terres dont la ville de Condrieu sont issues du diocèse de Vienne. Au sein de ce territoire qui correspond aujourd’hui au département du Rhône, on compte dix chapitres de chanoines séculiers, dont six se situent à Lyon. Les chapitres de Saint-Irénée à Lyon et de Belleville en Beaujolais sont quant à eux desservis par des génovéfains, donc par des chanoines réguliers. On recense également trois chapitres nobles de chanoinesses à Alix, Aveize et Salles. Plus de soixante-dix communautés religieuses maillent enfin le territoire, dont plus de cinquante se trouvent à Lyon, véritable métropole religieuse, dévote et culturelle.

• • • Des siècles de musique à Lyon

Le contexte culturel, artistique, et plus spécifiquement musical de la région est inévitablement dominé par la place qu’occupe la ville de Lyon. François Lesure indique ainsi que « la Renaissance est la période la plus brillante de la musique à Lyon ». Cet âge d’or s’explique d’abord naturellement par la position géographique de la ville, ou plus précisément par l’intensité des échanges avec l’Italie. Étape importante du couloir rhodanien, passage obligé entre la Provence et la capitale, la cité accueille les musiciens ultramontains, offre aux artistes un tremplin vers Paris. Elle apparaît comme au carrefour des genres artistiques, tel un véritable trait d’union entre la capitale et la province, entre les provinces elles-mêmes mais aussi entre les pays. Ce dynamisme est encouragé par la vitalité économique de cette ville marchande où prospèrent les foires et les banques, vitalité favorisée par les mesures libérales des pouvoirs municipaux et les investissements financiers des négociants. À défaut d’être une capitale politique, la cité rhodanienne accroît et consolide son rôle de centre économique, culturel et artistique.

Au début du XVIe siècle, la musique occupait déjà à Lyon une place importante dans les arts grâce notamment à l’activité de compositeurs renommés, d’origine française ou transalpine, à l’instar de Francesco Layolle, de Pierre de Villiers ou de Philibert Jambe de Fer. Le dynamisme de la vie musicale lyonnaise est également l’effet de plusieurs évolutions techniques et culturelles survenues dès la Renaissance. Il se traduit par exemple dans l’essor de l’imprimerie et un rapide développement du secteur de l’édition. Au XVIe siècle, plus de cent ouvrages musicaux paraissent à Lyon, dont Jacques Moderne est l’éditeur le plus fameux. Une autre facette de la vie musicale, à savoir la facture instrumentale, est déjà très développée, grâce au savoir-faire d’une cinquantaine de facteurs présents à Lyon à cette époque.

Dans le paysage musical français de l’Ancien Régime, Lyon se distingue à plus d’un titre. Dès la fin du XVIIe siècle, une troupe d’opéra y fait son apparition, l’une des premières en France. Cette pratique occupe rapidement une place importante dans l’activité artistique lyonnaise, à tel point qu’au début du XVIIIe siècle la Ville entreprend la construction d’une salle d’opéra. Créé en 1687, la troupe se maintient tant bien que mal à Lyon, alternant périodes de faste et banqueroutes financières. En 1718, une société d’amateurs de musique est fondée par Mme Poulletier de Nainville. Il s’agit de l’Académie des Jacobins, dirigée par François Estienne, auteur de grands motets. Son existence est brève, puisqu’elle ne survit pas à la disparition de sa fondatrice en 1727. Au même moment, la vie musicale lyonnaise s’intensifie toutefois grâce à l’inauguration d’une Académie de musique, également appelée Concert de Lyon. Fondée en 1713 par Jean-Pierre Christin et Nicolas-Antoine Bergiron du Fort-Michon, cette nouvelle institution entreprend dès 1724 de construire sa propre salle de concert sur la place des Cordeliers, chose très rare pour l’époque. Constituée à l’origine d’amateurs, cette société se propose de donner régulièrement des concerts « de voix et d’instruments ». Tandis que l’opéra végète, proposant le plus souvent des comédies et des spectacles italiens, le répertoire de l’Académie se développe et se diversifie, alternant divertissements, cantates, extraits d’opéras, ou encore ballets, au fur et à mesure de la professionnalisation de ses musiciens.

Ces spectacles se produisent pendant soixante ans, jusqu’en 1773. L’Académie lyonnaise connaît ainsi la plus longue existence de toutes les académies provinciales de l’époque et son Concert, de grande qualité, jouit d’une renommée nationale. Elle demeure l’une des plus belles réussites de l’académisme musical français au siècle des Lumières. Cette réussite est aussi attestée par sa bibliothèque musicale, l’une des plus riches du royaume, au sein de laquelle se trouve un exceptionnel fonds de partitions particulièrement révélateur du rôle que joue l’Académie autant pour la musique profane que pour la musique sacrée. L’audition d’un motet à grand chœur est en effet donnée à chaque séance hebdomadaire. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le motet constitue même la pièce centrale de ses programmes, comme l’a bien démontré Bénédicte Hertz. La collection de partitions de l’Académie, dont un tiers des titres a été conservé, comporte une centaine de volumes de motets à grand chœur. Le Concert, lieu profane par excellence, est donc le principal lieu d’exécution et de réception de la musique sacrée à Lyon au XVIIIe siècle.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la cité rhodanienne renforce son statut de pôle dynamique et attractif sur le plan artistique. En 1756, la ville se dote d’une nouvelle salle de théâtre édifiée par l’architecte Soufflot en à peine deux ans. La cité voit également défiler les artistes les plus prometteurs comme les plus renommés, à l’instar de Philidor, de Mozart, ou de Jean-Jacques Rousseau. Cette attractivité lyonnaise s’accompagne d’une hausse constante du secteur de l’édition, notamment pour la musique, mais aussi d’une augmentation du nombre de facteurs d’instruments, de professeurs de musique et, globalement, de professionnels de la musique. Ainsi, de la Renaissance au XVIIIe siècle, la ville de Lyon apparaît à bien des égards comme une place forte de la vie musicale française d’Ancien Régime. Le dynamisme de la vie musicale lyonnaise semble alors dépendre en très grande partie d’institutions séculières et d’une pratique presque exclusivement mondaine de la musique. Mais qu’en est-il de cette autre facette moins bien connue qu’est la musique d’Église ?

II - DES ÉGLISES OÙ DOMINE LE PLAIN-CHANT

Dans l’ensemble, les églises du Lyonnais et du Beaujolais se conforment aux particularités du rit local, ce dont témoigne la composition de leurs effectifs musicaux. Les offices y sont effectivement chantés a cappella par les prêtres, clercs et enfants de chœur. En 1790, cette pratique du plain-chant entonné par cœur s’impose nettement à la primatiale et dans six collégiales, mais aussi dans deux établissements réguliers, le prieuré de Saint-Irénée et l’abbaye Notre-Dame de Belleville, dont les chapitres sont composés de chanoines réguliers de la congrégation de France (genovéfains). Si l’enquête atteste bien une véritable mise en œuvre de la liturgie lyonnaise, elle en révèle aussi et surtout les adaptations locales et les quelques exceptions.

• • • La primatiale Saint-Jean de Lyon

Engagée dans la seconde moitié du XIIe siècle à proximité des ruines d’un premier édifice d’époque mérovingienne, la construction de la primatiale Saint-Jean de Lyon ne s’est véritablement achevée qu’à la fin du XVe siècle. Dominant la Saône, elle a remplacé une deuxième église érigée par l’évêque Leidrade au début du IXe siècle. Conséquence d’une longue construction, l’édifice marie les styles roman et gothique. Dévastée par les troupes calvinistes en 1562, la cathédrale a subi par la suite de multiples campagnes de restauration ou de réaménagement jusqu’à la Révolution. Le chapitre primatial, dont les origines sans doute très anciennes demeurent obscures, est lui aussi attesté à partir du XIIe siècle, époque de la publication de ses premiers statuts. Il acquiert alors une structure qu’il conserve en grande partie jusqu’à la période révolutionnaire. Puissance spirituelle autant que temporelle, le chapitre jouit d’une autorité et d’un prestige considérables à l’origine de multiples conflits. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les projets de réforme liturgique portés par l’archevêque Antoine de Malvin de Montazet se heurtent ainsi à l’opposition brutale des chanoines, évènements bien étudiés par Xavier Bisaro.

En 1790, le chapitre primatial est composé de trente-deux chanoines parmi lesquels se trouvent huit dignitaires, à savoir un doyen, un archidiacre, un « précenteur », un chantre, un « chamarier », un grand-sacristain, un grand-custode et un prévôt de Fourvière. La maîtrise du chœur est quant à elle un personnat conféré à un des chanoines. Les chanoines de Saint-Jean, puisqu’ils jouissent aussi du titre de comtes de Lyon, doivent prouver au moins seize quartiers de noblesse. Le chapitre primatial comprend également quatre custodes, sept chevaliers et un théologal, sans compter tout le petit personnel qui fait vivre la cathédrale au quotidien, dont certains membres exercent une activité cantorale.

Accolée à l’aile sud de la cathédrale et récemment restaurée, la manécanterie de Saint-Jean abrite aujourd’hui une collection d’objets liturgiques accessibles aux visiteurs. Formé à partir du nom mane (« matin ») et du verbe cantare (« chanter »), le terme signifie littéralement « chanter le matin ». Cette appellation originale est la plus fréquemment utilisée par les Lyonnais pour désigner une maîtrise capitulaire, à savoir une structure éducative dédiée à l’apprentissage du plain-chant par les enfants de chœur, parfois appelés « clergeons » ou « clerjons ». Fondée en 799 sous l’épiscopat de Leidrade, la maîtrise de la primatiale serait l’une des plus anciennes d’Europe. Partie de l’ancien cloître de la cathédrale, la manécanterie, mot entendu ici comme l’édifice dans lequel la maîtrise est établie depuis la fin du XIVe siècle, daterait en grande partie du XIIe. Très endommagée par les protestants lors des guerres de Religion, elle a été par la suite l’objet de nombreuses restaurations et modifications jusqu’à la Révolution. Au XVIIIe siècle, le bâtiment est plus volontiers qualifié de « vieille manécanterie », par opposition à la « nouvelle manécanterie » dont la construction, entamée à partir de 1768 sur les ruines de l’ancien cloître, ne s’est jamais achevée.

Précédemment au nombre de douze, les pensionnaires de la maîtrise du chapitre primatial ne sont plus que six à la veille des évènements révolutionnaires, à en croire les requêtes adressées aux administrations révolutionnaires par l’un des maîtres des enfants de chœur. Les dénommés THÉVENIN, FERROUSSAT, CAMPAGNE, COMTE, FAURE et MEUNIER sont les six enfants de chœur logés, entretenus et instruits au sein de la manécanterie en 1790. Les prêtres perpétuels Jean-Baptiste RAND et Étienne MARCHAND sont leurs deux maîtres, chargés le premier de l’internat et du plain-chant, le second des leçons de latin ou de grammaire. Le plus souvent, ces derniers sont plus volontiers qualifiés de « manécantant », de « manécant » ou encore de « manécantin ». Les chanoines-comtes de Saint-Jean emploient enfin un troisième maître en la personne de Jacques Jousseaux. Depuis six ans, ce laïc extérieur à l’institution enseigne l’écriture aux enfants moyennant 200 livres par an.

Mais les effectifs d’enfants de chœur recensés sont bien plus importants et laissent de ce fait entrevoir un véritable système de hiérarchie et de promotion présent par ailleurs dans plusieurs autres chapitres lyonnais. Avant d’intégrer le groupe des premiers enfants, les garçons recrutés relèvent du statut d’externe ou de suppléant. Même s’ils ne sont pas pensionnaires de la maîtrise, les douze externes sont eux aussi en mesure d’être appelés à officier au chœur. Enfin, la première classe qu’intègrent les enfants après leur réception par les chanoines est celle des postulants, aussi qualifiés d’« expectants » puisqu’ils attendent qu’une place se libère au chœur. Ces derniers, dont le nombre n’est pas fixé, sont au moins deux en 1790. Le chapitre primatial, à la veille de sa dissolution, dispose ainsi d’environ vingt enfants de chœur.

Ceux que les sources présentent comme clercs sont plus exactement de jeunes hommes ayant décidé d’embrasser l’état ecclésiastique et qui, de ce fait, suivent des études au séminaire. En nombre illimité d’après les statuts du chapitre, les clercs de la primatiale sont au moins neuf en 1790, repérés par les campagnes de dépouillement successives. Dans l’ensemble, ce sont d’anciens enfants de chœur présentant des dispositions à la prêtrise et destinés à servir leur chapitre d’origine. Dans l’intervalle de temps situé entre la sortie de la maîtrise et la réception de la tonsure, ces clercs demeurent tenus à l’assistance aux offices et au service du culte. Cependant, en raison de l’exigence d’assiduité à leurs études et d’un certain éloignement des séminaires, leur présence au chœur est relativement rare.

À l’instar de ceux de deux autres collégiales lyonnaises, les prêtres du chapitre primatial sont divisés en deux catégories. Tout d’abord celle des prêtres habitués, présente partout ailleurs, qui sont ici au nombre de dix-huit, classés par ordre d’ancienneté comme dans le tableau ci-après. La majorité des habitués sont d’anciens enfants de chœur issus de la manécanterie, devenus clercs puis parvenus à la prêtrise. Fins connaisseurs des pratiques liturgiques de leur église, ils jouent un rôle de premier plan dans le bon déroulement des offices et la solennité du culte. Soumis à une grande polyvalence, les prêtres habitués sont affectés à de nombreuses activités, dont celle d’officier au chœur. Signe de leur pluriactivité, quatre prêtres habitués du chapitre desservent également, en tant que vicaires, l’église paroissiale Sainte-Croix, annexe de la primatiale, tandis que deux autres sont aussi mentionnés comme « prébendiers ». Jouissant de revenus inconstants et modestes, la plupart de ces prêtres sont dans l’attente d’une position plus avantageuse et honorable, en accédant par exemple au statut de perpétuel.

Les prêtres perpétuels du chapitre primatial, encore plus nombreux, sont au nombre fixe de vingt. Plus précisément, ils se répartissent entre deux classes de quatre et une troisième de douze, que l’on peut atteindre dans un dernier temps en raison de l’ancienneté. Ils exercent au chœur des fonctions sensiblement identiques à celles des prêtres habitués et participent au plain-chant. En récompense de longues et laborieuses années de service, certains prêtres parviennent ainsi à obtenir en fin de carrière une position honorable et convenablement rémunérée. L’obtention du statut de prêtre perpétuel s’accompagne en effet généralement d’un ou de plusieurs bénéfices (prébendes, fondations de messes, chapellenies) attribués à vie et rapportant des revenus fixes et inamovibles. Le marqueur de distinction essentiel des perpétuels réside donc dans leur statut privilégié et leur rang hiérarchiquement élevé au sein du chapitre, bien qu’ils demeurent eux aussi dans une position de dépendance à l’égard des chanoines.

Liste des prêtres habitués et perpétuels de la primatiale Saint-Jean de Lyon en 1790

(à lire de haut en bas, du plus au moins ancien)

| Prêtres habitués | Prêtres perpétuels |

| Pierre LECOURT | Charles MERLIN |

| Jean MATHEVET | Dominique Jean MANIN |

| Jean Marie Vincent BRACHET | Joseph DELARUE |

| Pierre Bernard GUYOT | Claude Toussaint DESCHAMPS |

| Jean François PONSON | Jean-Baptiste GUY |

| Jacques VIERVIL | Claude FERRIOL |

| Jean-Baptiste TABARD | Pierre GRILLON |

| Pierre SIMON | Jean Marie BRUYAS |

| Jean-Baptiste TOLLET | Martin MAZARD |

| Jean Nicolas SUDAN | Jean Marie CUBLAT |

| Jean François GLAUDIN | Jean-Baptiste BOISSET |

| Jean Marie VELUT | Antoine Marie BRUYAS |

| Jean-Baptiste MARDUEL | Jean-Baptiste RAND |

| André DOEUVRE | Joseph François COSTE |

| Claude Joseph GROBOZ | Jean-Baptiste TEILLARD |

| Pierre BOUTEILLE | Charles GROS |

| Antoine VIGNON | Henry BAYLE |

| Joseph MARIE RICARD | Pierre François BRUN |

| Étienne MARCHAND | |

| Léonard BONNET |

En dépit d’une liturgie qui proscrit théoriquement la pratique instrumentale, les chanoines de Saint-Jean emploient tout de même deux instrumentistes en 1790. Jacques CHAPUIS et Joseph NEZEIS jouent du serpent à la primatiale depuis peut-être deux ans, pour une rémunération annuelle d’environ 550 livres. Le premier exerce en parallèle la fonction d’habitué à la collégiale Saint-Paul de Lyon, alors que le second, laïc originaire du Velay, est identifié au même moment comme écrivain. Le serpent, qui n’est pas réputé ni utilisé pour sa virtuosité, est toléré dans la mesure où le son austère et solennel qu’il produit permet de renforcer les chœurs, de soutenir le plain-chant sans pour autant le dénaturer. Par sa relative discrétion, cet instrument permet simplement d’asseoir le plain-chant, à tel point qu’on peut presque considérer les serpents comme des plain-chantistes. Plusieurs collégiales urbaines y ont également recours à la même époque, de quoi nuancer ce lieu commun selon lequel la musique d’Église lyonnaise se limiterait par définition aux voix.

• • • Des collégiales lyonnaises à la forte population « musicale »

• La collégiale Saint-Just, sur la rive droite de la Saône, est la reconstruction moderne d’une basilique érigée au Ve siècle en l’honneur de saint Just, évêque lyonnais de la seconde moitié du IVe siècle, sur une ancienne nécropole romaine. Ravagée par les protestants lors des guerres de Religion, l’église Saint-Just a été reconstruite un peu plus au nord, à l’intérieur de l’enceinte urbaine afin de garantir sa sécurité. La construction sur les coteaux de Fourvière, entreprise en 1565, avait été achevée au milieu du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le chapitre de la collégiale Saint-Just, « première collégiale et paroisse » de la ville d’après l’almanach lyonnais de 1790, continue de resserrer ses liens avec ceux de Saint-Paul et de Saint-Nizier face au pouvoir épiscopal et aux chanoines-comtes de la primatiale.

Dix-huit chanoines et deux dignitaires (un « obéancier » et un prévôt) forment le chapitre de Saint-Just, fondé au XIIe siècle. Quatre enfants de chœur sont logés, nourris et entretenus au sein de la maîtrise capitulaire, dont le bâtiment prend le nom de « nouvelle manécanterie ». La précieuse requête rédigée en 1790 par les premiers enfants de chœur des chapitres de Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Nizier témoigne des modalités de réception, des conditions de vie, du niveau de compétence et des aspirations brisées des enfants de chœur lyonnais. Pour Saint-Just, les signataires en sont Pierre CONDAMIN, François FROMAGE, Pierre Benoît DESCHAMPS et Claude JACQUIER. Le chapitre dispose aussi d’une classe de huit externes et d’au moins douze postulants, soit un effectif d’au moins vingt-quatre enfants. Les quatre clercs du chapitre demeurent anonymes à ce jour. Fixé également à quatre, le nombre de prêtres habitués s’élève pourtant à cinq en 1790 : les frères Joseph et Antoine CAILLE, Simon VIRE, Claude Guillaume PERROT et François Silvio DUMOULIN forment ce groupe. Les frères CAILLE sont aussi les deux maîtres des enfants de chœur. Le premier est chargé de l’entretien et de l’enseignement du chant, alors que le second s’occupe entre autres des leçons de latin. Enfin, parmi les dix prêtres perpétuels que compte le chapitre, seuls six sont connus à ce jour, à savoir Claude DUMAS cadet, Izaac MAINTIGNEUX, François DESCHAUT, Nicolas MARGARON, Charles GOUCHON et François NICOLAS. Les perpétuels sont divisés en deux classes de cinq, les premiers, appelés « cinquenaires », bénéficiant d’un revenu commun à se répartir entre eux, et les suivants d’un revenu par option. Si aucun instrumentiste n’a pu être identifié en 1790, en revanche un certain MERSIN ou MERLIN était employé en novembre 1782 comme « musicien et serpent » par le chapitre et prolongé au moins jusqu’aux prochaines Pâques.

• La collégiale Saint-Paul, située elle aussi sur la rive droite de la Saône, au pied de la colline de Fourvière, est l’une des plus anciennes églises lyonnaises subsistantes. La coutume attribue sa fondation à saint Sacerdos, évêque de Lyon au milieu du VIe siècle. L’édifice que l’on observe encore de nos jours a été en grande partie bâti dans le courant du XIIe siècle, mais porte aussi l’empreinte de campagnes ultérieures de travaux.

À la fin du XVIIIe siècle, dix-huit chanoines et trois dignitaires (un « chamarier », un chantre et un sacristain-curé) forment le chapitre de Saint-Paul. La maîtrise abrite alors quatre enfants de chœur, à savoir Pierre François GUTTON, Pierre Antoine HENRY, Guillaume GABET et Barthélémy LEPIN. Les externes sont quant à eux au nombre de huit et les chanoines ne semblent pas avoir recours à des postulants. François BOURGEOIS, Jacques CURIAT, Pierre Xavier DESMAREST et Claude HODIEU sont les quatre clercs auxquels le chapitre fait appel en 1790, mais leur nombre n’est pas prédéfini. Si les statuts du chapitre fixent un nombre minimal de six prêtres habitués, l’enquête permet néanmoins d’en identifier sept en 1790. Il s’agit d’Antoine ALMERAS, d’Étienne MONCHANIN, d’Antoine HODIEU, d’Antoine GUIBERT, de Jean-Baptiste BELLON, de Jacques CHAPUIS (présent au même moment comme serpent à la primatiale) et de Jean Pierre NEUVILLE. Localement, ces derniers sont aussi appelés « palettiers » en raison des « palettes », ces « marques de métal » correspondant à des gages de différentes valeurs qui leur sont distribuées à la fin des offices. Le sieur HODIEU, qui occupe la fonction de « maître de chant », est plus globalement en charge de l’entretien des enfants de chœur, tandis que CHAPUIS est présent comme « maître de latin » ou maître de grammaire. Le chapitre de Saint-Paul dispose aussi d’une classe de prêtres perpétuels, également nommés « septeniers » du fait de leur nombre. François BERNARD, Fulerand DELARUE, Michel COQUET, Jean-Baptiste BOUTEILLE, Jean Marie VILLIET, Hugues Toussaint MENETRIER et Sébastien CHAVAGNEUX en sont par ordre d’ancienneté les sept membres.

Enfin, le chapitre de Saint-Paul fait appel à un joueur de serpent en la personne de Louis Joseph BAILLY, formé dès son plus jeune âge au jeu de cet instrument au sein de la collégiale d’Aire-sur-la-Lys (dans le Pas-de-Calais actuel). Citons tout de même la très surprenante acquisition d’un orgue par le chapitre en novembre 1786. Il s’agit, d’après Jean-Marc Baffert, de l’orgue des célestins, dont le couvent a fermé ses portes quelques années auparavant. Mais les chanoines « ayant délibéré que les orgues qui ont été achetées pendant l’automne au nom du chapitre ne pouvaient convenir à l’église », l’instrument avait été revendu dans la foulée au chapitre de la collégiale Saint-Pierre de Mâcon.

• La collégiale Saint-Nizier s’impose et rayonne au cœur de la presqu’île, entre la place des Terreaux et celle des Jacobins. Comme pour la plupart des édifices religieux, les légendes situent la fondation de l’église à l’époque antique, et plus précisément à l’épisode du martyre des premiers chrétiens de Lyon en 177. Au Ve siècle, une basilique a été érigée sur le site. Au siècle suivant, plusieurs évêques y sont enterrés, notamment saint Nizier en 573. L’église qui lui est dédiée peu après a été restaurée voire reconstruite sous l’épiscopat de Leidrade. Après l’an mil, l’importance croissante de la paroisse Saint-Nizier, quartier bourgeois et très peuplé, a fait naître des rivalités pluriséculaires avec les églises de la rive droite, et notamment avec la primatiale. En 1305, l’archevêque Louis de Villars a élevé l’église en collégiale en fondant un chapitre de seize chanoines. L’église actuelle, de style gothique flamboyant, a été construite dans le courant des XIVe et XVe siècles, puis parachevée en 1590. La paroisse Saint-Nizier, qui abrite environ un tiers de la population lyonnaise à l’époque des Lumières, est de très loin la plus importante de la ville.

Le chapitre de Saint-Nizier est composé en 1790 de dix-neuf chanoines et de deux dignitaires (un sacristain-curé et un chantre). Sa maîtrise, plus couramment nommée « vieille ou ancienne manécanterie », accueille quatre enfants de chœur entretenus aux frais du chapitre, en l’occurrence les jeunes Étienne Joseph CHANTRE, Jean François NALLET, Romain NOCARD et Pierre DUMAS. Huit enfants de chœur externes et au moins deux postulants sont aussi mobilisés, soit un total de quatorze enfants de chœur. Toussaint OLIVIER, Étienne OLLION, Michel NOVET et George DOY forment quant à eux le groupe des quatre clercs du chapitre. Les prêtres habitués du chapitre, au nombre de huit, sont répartis en deux classes de quatre. Guillaume Philibert PERROT, François DEROZARD, George ROUGE et Claude François Denis ROLLET sont habitués « e gremio », c’est-à-dire issus du giron du chapitre, qui peuvent de ce fait prétendre à des bénéfices appelés « canonicats ». Sans jouir officiellement du statut de perpétuel, il s’avère ainsi que ces prêtres habitués bénéficient de facto des attributions propres ailleurs aux prêtres perpétuels, en raison notamment de leur ancienneté et de leur fidélité. Les quatre autres, Pierre AUROUZE, Étienne CHEIRE, Philibert PERREAU et Louis Thérèse ASTIER, ont intégré le chapitre plus tardivement, en tant que prêtres, et n’ont donc pas la possibilité d’accéder à ces bénéfices réservés aux anciens enfants de chœur du chapitre. Le sieur ROLLET est alors maître des enfants de chœur, en charge notamment de l’enseignement du chant, tandis qu'ASTIER et CHEIRE s’occupent entre autres des leçons de latin et de grammaire.

Contrairement à d’autres établissements, la collégiale Saint-Nizier ne semble pas accueillir d’instrumentistes en 1790. Selon Léon Boitel, pourtant, « la Révolution de 1790 a laissé sur l’église de Saint-Nizier des traces cruelles de son passage. Une tribune pour les orgues, à peine ébauchée, fut abandonnée ». Jean-Marc Baffert signale l’existence d’un acte notarié, en date du 21 août 1792, entre un artisan et les fabriciens de Saint-Nizier pour la confection d’une tribune d’orgue. Il est aussi avéré, d’après ce même chercheur, que les fabriciens logent un organiste vers 1793. Il apparaît en définitive qu’autour de 1790, l’église s’apprêtait à recevoir un orgue, mais ce projet n’avait pas encore abouti. Il faut probablement voir dans ce projet l’impact de la Constitution civile du clergé, qui supprime la fonction collégiale de l’église et uniformise le culte paroissial.

• Les origines de la collégiale Saint-Martin-d’Ainay convoquent de multiples légendes. Les historiens mettent en doute la véracité de ces récits et s’accordent plutôt pour situer la véritable naissance de l’église d’Ainay dans la seconde moitié du IXe siècle, sous l’impulsion d’Aurélien, archevêque de Lyon de 875 à 895. Un prieuré bénédictin, élevé peu après au rang d’abbaye, a en effet été fondé dans le quartier d’Ainay, sur la presqu’île lyonnaise, près des quais de Saône. L’église abbatiale d’Ainay, érigée au début du XIe siècle, a été consacrée en 1107 par le pape et dédiée à saint Martin. Jusqu’au XVIe siècle, l’abbaye d’Ainay a joui d’une puissance et d’un prestige croissants. En grande partie ravagée par les protestants, l’abbaye a été sécularisée en 1685 après l’intervention de Camille de Neufville de Villeroy, abbé commendataire d’Ainay et archevêque de Lyon de 1653 à 1693. Un chapitre de chanoines a pris le relais des moines, et cinq ans plus tard, l’église d’Ainay a été dotée d’une paroisse.

En 1790, le chapitre de Saint-Martin-d’Ainay est composé de dix-huit chanoines et de deux dignitaires (un abbé et un prévôt-curé). Le chapitre, qui possède une « maison des enfants de chœur », entretient quatre « clergeons ». À en croire le répertoire dressé par leur maître en 1792 et le montant de leurs indemnités, il peut s’agir de Claude VIVIER, de Nicolas BENOIT, de Jules Jean Marie BURDIN et de Jean Pierre REBOUX. Le groupe des externes s’élève à huit enfants de chœur. Quant aux postulants, ils sont au moins neuf en 1780, soit un total de vingt-et-un enfants. Le chapitre d’Ainay dispose également de trois clercs qui restent anonymes à ce jour. Aimé GUILLON, Joseph BERRUCAUD, Louis François MICHAL et un certain CHIRAT sont les quatre prêtres habitués de la collégiale d’Ainay à la fin de l’Ancien Régime. Du fait de leur ancienneté au sein du chapitre, GUILLON et MICHAL jouissent d’un bénéfice particulier, à savoir d’une prébende dont ils sont cotitulaires. BERRUCAUD, affecté à l’entretien des enfants de chœur, s’occupe notamment des leçons de plain-chant, tandis que CHIRAT se charge entre autres des leçons de latin et de grammaire. Enfin, le musicien vellave Jean Louis Baptiste CHAPUIS, auparavant présent chez les célestins puis à la collégiale Saint-Paul, sert le chapitre d’Ainay depuis près de huit ans en sa qualité de serpent.

• • • Des institutions plus modestes

• Le quartier de Fourvière, à l’ouest de la ville de Lyon, s’élève sur une colline occupée depuis l’Antiquité. À l’origine de la célèbre basilique qui surplombe aujourd’hui la ville est une modeste chapelle édifiée dans la seconde moitié du XIIe siècle par un chanoine de la primatiale. Celle-ci a été dans un premier temps dédiée à Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry de 1162 à 1170, canonisé en 1173. Peu après, l’archevêque Jean de Bellesme a érigé la chapelle de Fourvière en collégiale, placée sous la tutelle du chapitre primatial et desservie par quatre chanoines. Le culte de la Vierge, attesté dès la fondation du chapitre, s’est véritablement imposé dans la première moitié du XVIIe siècle. Face à la répétition des épidémies de peste, il a été décidé en 1643 de placer officiellement la ville sous la protection de Notre-Dame-de-Fourvière. Dès lors, une procession en l’honneur de la Vierge s’y rend chaque année le 8 septembre, jour de la Nativité. Le site s’impose comme un important lieu de pèlerinage.

En 1790, le chapitre de Notre-Dame-et-Saint-Thomas-de-Fourvière, administré par huit chanoines et trois dignitaires (un prévôt, un sacristain-curé et un chantre), est une institution relativement discrète et modeste. Si le nombre d’enfants de chœur entretenus au sein de la maîtrise de Fourvière demeure incertain, il s’élève probablement à quatre comme dans les autres structures lyonnaises. Compte tenu de leur âge, de la durée de leurs services ou du montant de leurs indemnités, Balthazard GIRAUDIER, les frères Pierre et Augustin REVOLLON, ainsi que Jean Marie BOUCHARD sont probablement les quatre premiers « clergeons » de Fourvière. Au total, l’enquête permet d’estimer que le chapitre de Fourvière dispose d’au moins huit enfants de chœur en 1790, ce qui implique l’existence d’un groupe d’externes.

Jean François AMAND BARBEY, Nicolas BERNARDIN, Jean Marie BOURCY et Emard Antoine FLEURANT sont les quatre clercs du chapitre à la veille de sa dissolution. Depuis le mois de février 1790, le second clerc est l’un des deux maîtres des enfants de chœur de Fourvière. Ne disposant manifestement pas d’un second prêtre à qui attribuer cette fonction, le chapitre confère de manière exceptionnelle le rôle de maître des enfants de chœur au clerc BERNARDIN. Un préciput de 100 livres lui est accordé jusqu’à ce qu’il devienne prêtre ou qu’un autre prêtre pourvoie cette charge. Cette somme s’ajoute aux revenus qu'il doit partager avec le prêtre habitué ROZIER pour l’entretien des enfants de chœur.

• Le faubourg de Saint-Irénée se trouve au sud-ouest de la ville de Lyon. La petite église de Saint-Irénée, du nom du second évêque du diocèse, est l’une des plus anciennes de Lyon, et ses origines haut-médiévales semblent assez mal connues, l’édifice ayant été détruit – notamment par les protestants en 1562 –, rebâti et restauré à de nombreuses reprises. Depuis 1702, l’église Saint-Irénée est desservie par un chapitre de chanoines réguliers de la congrégation de France, qui sont au nombre de huit, auxquels s’ajoute un sacristain-curé. Les archives du chapitre, très lacunaires, ne rendent pas aisée l’identification des chanteurs en poste dans ce prieuré génovéfain en 1790. Cette année-là, on recense formellement un clerc et plusieurs enfants de chœur actifs dans cette église, mais leur nombre et leurs identités ne sont jamais précisés. Propriétaire d’une maison de maîtrise, le chapitre entretient sans doute quelques enfants de chœur à ses frais. Quelques prêtres habitués sont aussi vraisemblablement à l'œuvre à Saint-Irénée, mais rien ne permet à ce jour de l’affirmer avec certitude.

• • • Le chant d’Église en Beaujolais

• Seul lieu de ce corpus situé en dehors du diocèse de Lyon, le chapitre de la collégiale Notre-Dame de Beaujeu est aussi l’un des plus anciens et des plus prestigieux de la région. D’après Georges Escoffier, qui en a notamment étudié la maîtrise, « son développement remontait à la période de prospérité où la ville de Beaujeu était la capitale de sa province et ses comtes l’une des principales maisons du royaume ». L’église, bâtie vers 1130 à la demande de Guichard III, sire de Beaujeu, a été consacrée à la même époque par le pape Innocent II. Au début du XVIe siècle, le rattachement de la ville au royaume de France et, par voie de conséquence, à la province du Lyonnais, annonce le déclassement symbolique, politique et économique de Beaujeu, présentée dans l’almanach lyonnais de 1790 comme « une petite ville fort ancienne, première prévôté du Beaujolais, et autrefois capitale de la province ».

Dans une ville qui compte à peu près 1 600 habitants à la fin de l’Ancien Régime, le chapitre collégial est l’une des dernières institutions restantes à Beaujeu, la cité de Villefranche, à cinq lieues de là, étant alors devenue la véritable capitale du Beaujolais. Mais le chapitre lui-même, fondé dans la seconde moitié du XIe siècle, est en voie de disparition. Ultime signe de son déclin spirituel et temporel depuis le XVIe siècle, il est décidé en 1780 de dissoudre le chapitre et de le rattacher au chapitre noble voisin de Salles. Il parvient pour autant à survivre jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, grâce à une véritable lutte politique et judiciaire, mais aussi au prix d’une profonde réforme structurelle et économique. Le 16 décembre 1789, les sept chanoines et les trois dignitaires (un grand-chantre, un sacristain et un théologal) adoptent ainsi un certain nombre de mesures visant à réduire le train de vie du chapitre, dont celle de supprimer leurs « honoraires » ainsi que ceux des prêtres habitués. Ces derniers, qui ne sont probablement plus que deux en 1790, n’ont pas pu être identifiés. De même, les chanoines décident de congédier deux de leurs quatre enfants de chœur. Les deux restants sont Jean Marie MATHON et Claude MATHON, fils du marguillier du chapitre. Ce dernier ne disposant pas d’une maîtrise d’un point de vue matériel, et donc de maîtres, les enfants de chœur sont scolarisés au collège de la ville, auprès d’un maître en charge des rudiments de l’instruction. L’enseignement du plain-chant, quant à lui, est probablement à la charge d’un prêtre ou d’un chanoine du chapitre.

Vers 1670, le chroniqueur Pierre Louvet, originaire de Villefranche, mentionne les « belles orgues » de la collégiale de Beaujeu. La présence d’un orgue n’y a rien de très surprenant puisque la ville relève alors du diocèse de Mâcon où la pratique instrumentale dans un cadre sacré n’est nullement proscrite. Pourtant, au XVIIIe siècle, le chapitre ne dispose plus de cet instrument. La raison principale de cette disparition est peut-être à chercher dans les difficultés économiques du chapitre, qui au fil du temps n’est plus en mesure d’entretenir cet orgue et de rémunérer un organiste. Le chapitre de Beaujeu semble alors se conformer aux particularités du rit lyonnais, ce qui explique en très grande partie l’absence de musiciens spécialisés et d’instruments dans les dernières archives. En 1784 par exemple, les visites des envoyés de l’évêque attestent l’observance du rit lyonnais à Beaujeu. D’après Georges Escoffier, cette évolution « est plausible puisque les chanoines de Beaujeu cumulaient parfois leur charge avec des prébendes de Saint-Jean de Lyon ».

• Belleville, « jolie petite ville et seconde prévôté du Beaujolais » d’après l’almanach lyonnais de l’année 1790, abrite environ 1 600 habitants sur la rive droite de la Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Villefranche. Son église, érigée en collégiale dans la seconde moitié du XIIe siècle par le sire de Beaujeu Humbert III, est consacrée à la Vierge. Son chapitre, composé en 1790 de huit chanoines, s’est uni en 1769 à la congrégation des chanoines réguliers de France.

La pratique du plain-chant dans l’abbaye Notre-Dame de Belleville, que laissent entrevoir les registres de comptabilité, est attestée en 1790 par la requête du clerc Philibert AUDIN et des quatre enfants de chœur du chapitre, les dénommés Philibert MERLE, GONIN, CHAPERON et GUILLOT, qui « servaient les messes et chantaient tous les jours ». Le chapitre ne disposant pas, lui non plus, d’une structure maîtrisienne à part entière, les enfants de chœur sont placés dans une petite école de la ville, auprès d’un maître à qui est confié l’ensemble de leur instruction, y compris l’apprentissage du plain-chant. Si quelques prêtres habitués sont probablement présents dans l’abbaye génovéfaine de Belleville en 1790, l’enquête n’a pas permis de les identifier à ce jour.

• Au sein même du diocèse de Lyon, le cas de Villefranche est un peu à part. La collégiale Notre-Dame-des-Marais de cette ville moyenne d’environ 5 000 habitants ne peut pas être considérée comme un lieu actif musicalement à l’aube de la Révolution, mais mérite tout de même d’être présentée ici. Le chapitre, érigé en 1691, est composé de onze chanoines et de trois dignitaires (un doyen, un chantre et un sacristain-curé). Ses archives, particulièrement évasives et lacunaires, empêchent toute identification d’instrumentistes, de prêtres, de clercs ou d’enfants de chœur. Ces derniers, qui sont au nombre de six au milieu du XVIIIe siècle, sont probablement toujours présents en 1790, comme en témoigne un répertoire des pétitions portant une brève mention « d’enfants de chœur à Villefranche ». Le document auquel ce registre renvoie, qui constitue à ce jour la seule piste d’une pratique du plain-chant dans la collégiale de Villefranche à cette époque, demeure introuvable.

La collégiale Notre-Dame-des-Marais détient un orgue depuis le XVIe siècle, réparé ou remplacé après le passage des protestants en 1562, puis entretenu par plusieurs facteurs d’instruments, au moins jusqu’au début du XVIIIe siècle. Un guide de la ville, daté de 1671, décrit ainsi « proche du jubé au milieu de l’église de fort bonnes orgues et harmonieuses, dont on se sert aux jours des Festes selon l’usage de l’Eglise ». À la fin des années 1750, l’érudit caladois Trolieur de La Vaupierre décrit avec grande minutie les réaménagements apportés à l’église et la nouvelle place qu’y occupe l’instrument : « Les changements qu’on a faits à cette église depuis un demi-siècle l’ont embellie, l’ont éclairée et l’ont dégagée. […] On a placé sur une voûte qu’on a construite au-dessus de la grande porte d’entrée de l’église les orgues auxquelles on parvient par l’escalier du clocher ».

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’absence d’un organiste à Villefranche s’explique certainement par cet évènement que rapporte aussi Trolieur de La Vaupierre, selon lequel « l’office divin s’est fait, suivant le rite romain, depuis la fondation du chapitre jusqu’en l’année 1745, et ce fut en vertu du règlement du 24 avril 1744, fait par Mgr le cardinal de Tencin que, pour se conformer à l’article 16, on commença, le premier dimanche de carême de l’année 1745, l’office suivant le rite lyonnais et tel qu’on l’observe dans la cathédrale de Saint-Jean de Lyon ». Le chapitre de Villefranche s’étant conformé aux spécificités du rit lyonnais, l’orgue semble dès lors délaissé. En 1790, la collégiale Notre-Dame-des-Marais possède pourtant toujours, d’après Jean-Marc Baffert, un petit orgue de neuf jeux, placé sur une tribune au-dessus de l’entrée principale. Réparé entre 1760 et 1764, cet instrument disparaît manifestement à la fin de l’année 1793, comme l’atteste cette vente de « tous les jeux d’orgues, soufflets, tuyaux et dépendances desdits orgues, adjugés, après plusieurs enchères, pour la somme de 265 livres », rapportée dans un ouvrage de Léon Missol en 1904.

• • • Quelques organistes dans les congrégations religieuses lyonnaises

Contrairement à la primatiale et aux églises collégiales et paroissiales du diocèse, les couvents, abbayes et prieurés lyonnais ne sont pas nécessairement tenus de se conformer au rit local. En ce sens, les offices peuvent s’y célébrer différemment. Ces communautés se dotent ainsi parfois, pour certaines, d’un ou de plusieurs orgues au fil du temps, et l’on peut donc y rencontrer des organistes, alors même que la pratique instrumentale dans les enceintes religieuses est exceptionnelle dans la région. Ainsi, certaines congrégations religieuses peuvent apparaître comme des refuges pour la musique d’Église.

Dans ces communautés religieuses, l’activité musicale bénéficiant de la meilleure visibilité archivistique est indéniablement celle des organistes et des facteurs d’orgues. Les registres de comptes de ces établissements attestent notamment le versement de gages à des organistes ou contiennent des contrats passés avec des facteurs en échange d’une construction, d’une restauration ou d’un entretien d’instruments. Les travaux de Léon Vallas puis de Pierre Marie Guéritey et de Jean-Marc Baffert ont bien mis en évidence les interventions de ces artistes et de ces artisans dans les couvents lyonnais. Complétés par de nouvelles recherches, leurs travaux permettent d’identifier, à la fin de l’Ancien Régime, cinq organistes en activité dans six établissements réguliers, tous situés à Lyon, le reste du territoire départemental demeurant alors privé de toute pratique instrumentale documentée. Citons tout de même le cas des annonciades bleu-céleste de Lyon, qui possèdent assurément un orgue à la fin de l’Ancien Régime mais qui ne semblent pas avoir recours à un musicien en 1790.

• Aucun organiste n’est clairement identifié au couvent des grands carmes des Terreaux malgré les interventions de quelques facteurs qui attestent, au moins depuis le milieu du XVIe siècle, la présence continue d’un orgue sur les lieux. En 1790, le facteur d’orgues Charles LE BÈGUE reçoit une somme de 50 livres pour l’entretien de l’instrument qui, jugé d’un très grand prix en 1791, est ensuite déplacé par le même LE BÈGUE au séminaire Saint-Irénée, puis peut-être de nouveau par celui-ci, à l’église Saint-Polycarpe à qui il avait été attribué. Mais plusieurs sources invitent à penser que cet artisan, dont la biographie démontre une véritable inscription dans le milieu artistique, dispose de solides compétences musicales. En 1794 d’abord, un registre de requêtes le présente comme « musicien ».. En 1810, l’Indicateur de Lyon le mentionne comme « organiste ». En 1812, son acte de mariage en secondes noces le décrit comme « artiste ». Autant d’indications qui laissent volontiers entendre que, comme bon nombre de ses homologues, LE BÈGUE dispose de compétences qui ne se limitent pas à la facture instrumentale.

• La très riche histoire de l’orgue du couvent des jacobins de Notre-Dame-de-Confort est particulièrement bien connue. L’instrument des jacobins est installé au début du XVIIIe siècle par Julien TRIBUOT, célèbre facteur d’orgues parisien. Ce grand huit pieds de quatre claviers manuels est entretenu à de nombreuses reprises par de multiples artisans et touché par plus d’une dizaine de musiciens. Néanmoins, du début des années 1770 jusqu’à la Révolution, une période de vide documentaire est à signaler, ce qui rend d’autant plus surprenante la présence d’un organiste en 1790. Joseph RIVIÈRE dit GILBERT touche cet orgue en 1790, pour une rémunération annuelle avoisinant les 150 livres. Le métier d’organiste est une vocation tardive pour ce musicien polyvalent qui, avant d’être employé chez les jacobins, n’avait a priori jamais occupé une telle fonction ni exercé dans un tel cadre. Cet orgue, sur lequel quelques travaux sont entrepris peu après l’année 1790, ne résiste cependant pas aux actes de vandalisme et aux pillages de la période révolutionnaire, comme le renseigne avec soin le rapport rédigé en l’an VII (1799) par le sculpteur Joseph Chinard, récemment nommé Conservateur des Arts : « Nous demandames à voir le bufet d’orgue. Le consierge nous indiqua deux ou trois petits fagots de boi qui ressembloit a des coterets. C’étoit là tout ce qui restoit du clavier de ce superbe instrument. Les tuiaux et les souflets et tout ce qui avoit pu tanter la cupidité des dévastateurs n’existoit plus… ».

• L’orgue du couvent des cordeliers de Saint-Bonaventure est construit à la toute fin du XVIIe siècle par Joseph FERRY, facteur d’orgues parisien. D’après Jean-Marc Baffert, les cordeliers possèdent alors « le plus bel orgue de Lyon », un grand seize pieds, riche de quarante jeux sur cinq claviers, placé sur une tribune au fond de l’église. En 1792, un éphémère projet de déplacement de l’orgue à la primatiale voit le jour, sans jamais être mis à exécution. Plus tard, en 1799, le citoyen Chinard décrit dans une lettre un instrument complètement détruit au cours des évènements révolutionnaires. Le couvent des cordeliers de Saint-Bonaventure semble avoir recours au jeu de l’orgue tout au long du XVIIIe siècle, bien qu’il soit assez complexe de reconstituer la liste des musiciens ayant touché l’instrument. La présence d’un organiste sur les lieux en 1790 est très discrète, à tel point qu’elle avait échappé aux multiples enquêtes antérieures. L’inventaire et les comptes du couvent permettent d’établir qu’il s’agit de Joseph CHARRON, à qui les cordeliers attribuent 200 livres par an depuis l’année précédente au moins. Il avait déjà occupé le poste de 1768 à 1781, tout en étant facteur d’orgues et maître de musique, selon les annonces qu’il fait paraître chaque année.

• Les bénédictines du prieuré de Saint-Benoît détiennent un orgue depuis seulement 1770. Il n’existe pas la moindre trace de présence d’un musicien ou de passage d’un artisan au sein du prieuré depuis 1658, année de fondation de l’établissement, jusqu’en 1781. Joseph CHARRON, qui vient d’être rencontré chez les cordeliers, exerce aussi les fonctions d’organiste et de facteur d’instruments du prieuré bénédictin de Saint-Benoît entre 1781 et 1792. Pendant ces onze années, il est logé par les bénédictines à proximité directe du prieuré, où il donne en parallèle des leçons aux amateurs en sa qualité de maître de musique.

• L’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-les-Nonnains est un des plus anciens, puissants et prestigieux établissements religieux lyonnais. De nombreux artisans d’art s’y succèdent à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Bien que plusieurs instruments l’aient précédé, l’orgue présent chez les bénédictines à la fin de l’Ancien Régime est un instrument plutôt récent, aboutissement d’un projet tardif. Construit en 1767, il est l’œuvre de Joseph RABINY, facteur d’orgues d’origine allemande connu pour son très important rayon d’action, notamment en France. Ce même facteur signe en 1783 un contrat d’entretien de l’orgue pour une durée de vingt ans. Comme tant d’autres, l’orgue de Saint-Pierre-les-Nonnains est victime des bouleversements révolutionnaires. D’après le citoyen Chinard en 1799, « il restoit encore quelque tuiaux. Mais la bombe en avoit détruit la meilleure partie ». Compte tenu de la réputation de l’abbaye, on pourrait attendre de riches informations sur son histoire musicale. Mais pas un seul musicien n’a pu y être identifié avant l’organiste en poste en 1790, Jérôme Joseph MOMIGNY, alors en fonction depuis cinq ans. Il occupe en outre le rôle de professeur de clavecin chez les bénédictines, compose et enseigne aussi la musique, le piano et le clavecin en ville. Arrivé à Paris en 1785, MOMIGNY se voit proposer la place d’organiste de l’abbaye lyonnaise par le marquis de Monteynard, ancien ministre de Louis XV et frère de l’abbesse. Comme l’indiquent les registres de comptes, il est logé au sein même de l’abbaye et reçoit environ 600 livres par an pour ses fonctions.

• Établissement notoire de la cité lyonnaise, l’hôpital de la Charité, hospice inauguré en 1622 pour accueillir les indigents et les enfants abandonnés, n’a pourtant jamais abrité d’instrument de très grande importance. L’orgue qui se trouve dans la petite chapelle de la Charité à la fin de l’Ancien Régime est néanmoins un bel instrument de treize jeux, construit en 1732 par Christophe BALEY, facteur d’orgues d’origine auvergnate. L’histoire de cet instrument, très bien documentée, souffre de peu de lacunes. Entretenu et réparé à plusieurs reprises, l’orgue de la Charité est touché continuellement par près d’une dizaine d’organistes successifs jusqu’à la Révolution. Mais comme bien d’autres instruments lyonnais, il ne résiste pas à la période révolutionnaire et disparaît aussi probablement à cette époque. Depuis 1783, Charles VALENTINI occupe la fonction d’organiste de la Charité, et ce au moins jusqu’en 1789. L’hypothèse que ce musicien d’origine italienne soit encore en poste l’année suivante est tout à fait plausible, d’autant qu’aucun autre musicien n’a a priori occupé ce poste après lui.

• • •

Au terme de cette enquête, le bilan s’élève à 215 « musiciens » en activité en 1790 dans les églises du Lyonnais et du Beaujolais. À ce titre, le Rhône s’installe à ce jour au rang des départements les mieux dotés en termes d’effectifs employés à chanter dans les églises. Les enfants de chœur, les clercs et les prêtres, habitués ou perpétuels, qui composent l’écrasante majorité de ce corpus, exercent dans une dizaine de lieux, un chiffre relativement peu élevé compte tenu du nombre d’individus concernés. En y ajoutant les cinq établissements où sont employés des organistes, l’ensemble des lieux de chant ou de musique d’Église se compose ainsi d’une cathédrale, de six collégiales, de sept abbayes, couvents ou prieurés et d’un hôpital. À ceux-ci, il faut ajouter au moins deux lieux potentiellement actifs, la collégiale Notre-Dame-des-Marais de Villefranche et le couvent des Annonciades bleu-céleste de Lyon, où une pratique « musicale » est probable sans qu’au moins un musicien ne soit pour autant identifié. En dehors des deux églises du Beaujolais, ces lieux sont tous situés dans la ville de Lyon, qui s’impose ainsi comme un pôle important du chant d’Église en France.

Qualifier ces individus de « musiciens d’Église » semble très excessif. En effet, l’effectif ne compte pratiquement pas de musiciens spécialisés ; il s’agit plutôt de serviteurs du culte polyvalents, en charge de multiples missions dont celle de chanter aux offices, ce qui s’explique par les particularités du rit local. Cette singularité entraîne aussi un recrutement presque exclusivement endogène, puisqu’il faut avoir été élevé dans ce rite, au sein des maîtrises locales, pour pouvoir chanter par cœur et sans difficulté tout au long de sa carrière. Mais si les instrumentistes sont rares, l’enquête permet tout de même de repérer la présence de serpents à la primatiale ou dans plusieurs collégiales lyonnaises et celle d’organistes dans les communautés religieuses. En 1790, d’anciens musiciens d’Église se distinguent en revanche à Lyon dans d’autres domaines. Citons notamment la présence du musicien Pierre Joseph BALAINNE, ancien organiste de l’église Saint-Symphorien de Nuits, en Bourgogne, reconverti ensuite comme instituteur, ou mieux encore celle d’André Pierre Roch LAMANIÈRE, éphémère maître de musique de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans devenu compositeur pour le théâtre de Lyon.

Bien évidemment, ce recensement ne peut prétendre à l’exhaustivité. Des dépouillements complémentaires permettront certainement d’enrichir le parcours de ces individus ou d’en révéler de nouveaux, notamment parmi les enfants de chœur et les clercs dont les effectifs sont très mobiles. Les lieux les moins bien pourvus à ce jour pourront également bénéficier de nouvelles découvertes permettant d’identifier notamment des prêtres plain-chantistes. Enfin, des musiciennes viendront peut-être enrichir ce tableau jusqu’alors exclusivement masculin, si l’on parvient à identifier les organistes qui touchaient « les petites orgues assez bonnes » mentionnées par Trolieur de la Vaupierre à la fin des années 1750 chez les Ursulines de Villefranche ou la « Demoiselle d’un certain âge » réclamée par le biais d’une annonce des Affiches de Lyon le 26 mars 1772 « pour toucher l'Orgue dans une Communauté Religieuse, à la campagne, & pour enseigner la Musique & le Plain-chant à quelques jeunes Dames ». L’annonce précisant aussi que cette communauté est « un Chapitre de Chanoinesses régulières, qui vivent néanmoins séparément », il pourrait avec vraisemblance s’agir du chapitre noble de Salles, dans le Beaujolais. Il serait aussi souhaitable d’enrichir la biographie d’Élizabeth JOURDAN, épouse du maître de musique Pierre Nicolas CHUPIN DE LA GUITONNIÈRE dont on sait surtout, grâce à une annonce du 17 avril 1763, qu’elle « enseigne aussi la musique dans les maisons des Dames religieuses » à Lyon. Afin de compléter cette enquête, nous comptons sur le concours des lecteurs, des chercheurs et des amateurs disposant de données absentes de ce grand tableau.

Merci par avance à celles et ceux qui voudront bien nous faire part de leurs découvertes.

Lucas BOUTEILLE

Master 2, Université Clermont Auvergne

(juillet 2020)

Le travail sur les musiciens de ce département a bénéficié des apports de nombreux contributeurs, notamment :

Jean-Marc Baffert (†), Youri Carbonnier, François Caillou, Bernard Dompnier, Stéphane Gomis, Sylvie Granger, Pierre Marie Guéritey, Isabelle Langlois, Christophe Maillard...

Mise en page et en ligne : Sylvie Lonchampt et Agnès Delalondre (CMBV)

>>> Si vous disposez de documents ou d’informations permettant de compléter la connaissance des musiciens anciens de ce département, vous pouvez signaler tout élément intéressant ICI. Nous vous en remercions à l’avance.

L’amélioration permanente de cette base de données bénéficiera à tous.

Les lieux de musique en 1790 dans le Rhône

Diocèse de Lyon

- Cathédrale

- Collégiales

- LYON, collégiale Notre-Dame-de-Fourvière

- LYON, collégiale Saint-Just

- LYON, collégiale Saint-Martin-d’Ainay

- LYON, collégiale Saint-Nizier

- LYON, collégiale Saint-Paul

- Abbayes, monastères et couvents

- BELLEVILLE, abbaye génovéfaine de Notre-Dame (hommes)

- LYON, abbaye bénédictine de Saint-Pierre-les-Nonnains (femmes)

- LYON, couvent des Grands Carmes des Terreaux (hommes)

- LYON, couvent des Cordeliers de Saint-Bonaventure (hommes)

- LYON, couvent des Jacobins de Notre-Dame-de-Confort (hommes)

- LYON, prieuré bénédictin de Saint-Benoît (femmes)

- LYON, prieuré génovéfain de Saint-Irénée (hommes)

- Autres établissements

Diocèse de Mâcon

- Collégiales

Pour en savoir plus : indications bibliographiques

- François LESURE, Dictionnaire musical des villes de province, Klincksieck, 1999, 367 p. Sur Lyon : p. 182-191.

- Jean-Marc BAFFERT, Les orgues de Lyon du XVIe au XVIIIe siècle, L’Orgue, n° 11, 1974, 55 p.

- Xavier BISARO, « Bigarrure et contradiction : cérémonial cathédral et stratégies ecclésiastiques face au rite parisien », Cécile Davy-Rigaux, Bernard Dompnier, Daniel-Odon Hurel (dir.), Les cérémoniaux catholiques en France à l’époque moderne : une littérature de codification des rites liturgiques, Turnhout, Brepols, coll. Église, liturgie et société dans l'Europe moderne, 2009, p. 179-193.

- Léon BOITEL, Lyon ancien et moderne, T. II, Lyon, L. Boitel, 1838, 596 p.

- Emmanuel CANELLAS, « Aux origines du grand orgue », Philippe Barbarin (dir.), Lyon : primatiale des Gaules, Strasbourg, La Nuée bleue, coll. La grâce d’une cathédrale, 2011, p. 239-243.

- Caroline CHOPELIN-BLANC et Paul CHOPELIN, « La primatiale dans la tourmente révolutionnaire », Philippe Barbarin(dir.), Lyon : primatiale des Gaules, Strasbourg, La Nuée bleue, coll. La grâce d’une cathédrale, 2011, p. 395-410.

- Cécile DAVY-RIGAUX, « “Jouer le plain-chant” : le serpent à l’unisson de la voix des chantres dans la France d’Ancien Régime », Musique. Images. Instruments. Revue française d’organologie et d’iconographie musicale. Le serpent : itinéraires passés et présents, n° 14, 2013, p. 85-101.

- Bernard DOMPNIER (dir.), Les bas chœurs d’Auvergne et du Velay. Le métier de musicien d’Église aux XVIIe et XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, coll. Études sur le Massif central, 2010, 404 p.

- Bernard DOMPNIER (dir.), Maîtrises et chapelles aux XVIIe et XVIIIe siècles : des institutions musicales au service de Dieu, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, coll. Histoires croisées, 2003, 568 p.

- Jean-François DUCHAMP, « Chant et musique sacrée à la primatiale », Philippe Barbarin (dir.), Lyon primatiale des Gaules, Strasbourg, La Nuée bleue, coll. La grâce d’une cathédrale, 2011, p. 471-481.

- Georges ESCOFFIER, « La maîtrise de la collégiale de Beaujeu au XVIIIe siècle : un dispositif musical et institutionnel minimal… », Revue de Musicologie, T. 78, n° 1, 1992, p. 150-160.

- Thierry FAVIER, « Concert et espace musical en province : Lyon et Dijon au XVIIIe siècle », Hans Erich Bödecher, Patrice Veit et Michael Werner (dir.), Espaces et lieux de concert en Europe, 1700-1920, Berlin, Berliner-Wissenschafts-Verlag, 2008, p. 147-182.

- Jacques GADILLE (dir.), Le Diocèse de Lyon, Paris, Beauchesne, coll. Histoire des diocèses de France, n° 16, 1983, 350 p.

- Michelle et Pierre Marie GUERITEY, Les orgues du Rhône : orgues de Lyon, Inventaire des orgues de la région Rhône-Alpes, ARDIM/Comp’Act, 1992, 452 p.

- Michelle et Pierre Marie GUERITEY, Les orgues du Rhône : orgues hors Lyon, Inventaire des orgues de la région Rhône-Alpes, ARDIM/Comp’Act, 1994, 363 p.

- Bénédicte HERTZ, Le Grand motet dans les pratiques musicales lyonnaises (1713-1773) : étude des partitions et du matériel conservés à la bibliothèque municipale de Lyon, Thèse de doctorat, Université Lumière-Lyon 2, 2010, 522 p.

- Bénédicte HERTZ, « Lyon, un carrefour de choix pour le musicien d’Église au XVIIIe siècle », Xavier Bisaro, Gisèle Clément et Fanch Thoraval (dir.), La Circulation de la musique et des musiciens d’Église, France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, Musicologie, 2017, p. 291-305.

- Pierre LOUVET, Histoire de Beaujeu, Lyon, Édition Gallé et Guigue, Société des bibliophiles lyonnais, 1903, 506 p.

- Pierre LOUVET, Histoire de Villefranche, Lyon, D. Gayet, 1671, 104 p.

- Bastien MAILHOT, Les enfants de chœur des églises du centre de la France : les institutions capitulaires d’éducation et leurs élèves aux XVIIe et XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. Histoires croisées, 2018, 322 p.

- Bruno MARTIN, « La liturgie lyonnaise », Philippe Barbarin (dir.), Lyon : primatiale des Gaules, Strasbourg, La Nuée bleue, coll. La grâce d’une cathédrale, 2011, p. 459-469.

- Jean-Baptiste MARTIN (dir.), Histoire des églises et chapelles de Lyon, T. I et II, Lyon, H. Lardanchet, 1908.

- Léon MISSOL, « La Révolution à Villefranche, le Temple de la Raison et ses fêtes, d'après les archives communales », Bulletin de la société des sciences et arts du Beaujolais, 1904, p. 187-205.

- Daniel PAQUETTE (dir.), Aspects de la musique baroque et classique à Lyon et en France : Lyon et la musique du XVIe au XXe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, Éditions à cœur joie, 1989, 255 p.

- Jacques-Guillaume TROLIEUR DE LA VAUPIERRE, Histoire du Beaujolais : mémoires de J.-G. Trolieur de La Vaupierre, manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles, Édition Gallé et Guigue, Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1920, 476 p.

- Léon VALLAS, Un siècle de musique et de théâtre à Lyon, 1688-1789, Lyon, P. Masson, 1932, 559 p.