Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

Musique et musiciens d’Église dans le département du LOIRET autour de 1790

| Sommaire

Url pérenne : https://philidor.cmbv.fr/musefrem/loiret |

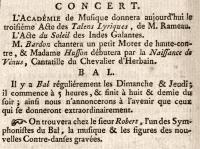

« Bon, nous voilà d’accord ». La gravure sur bois portant ce titre sort des presses du libraire et imagier Letourmy à Orléans en 1789. L’image résume les espoirs de la Révolution commençante. Noblesse, Église, Tiers-État, chaque ordre est représenté par un instrument de musique spécifique qu’il s’agit de parvenir à faire jouer ensemble. L’Église y est figurée par le serpent, dans lequel souffle un clerc en soutane.

Hélas ! Cette célèbre image colorée cache la forêt des musiciens d’Église de l’Orléanais à la veille de la Révolution. Les principales sources les concernant sont parties en fumée avec le dépôt des archives départementales du Loiret lors du bombardement de juin 1940 (séries G et L en particulier). Au regard de cette irréparable perte, les dossiers envoyés au Comité ecclésiastique en 1790-1792 (Archives nationales : DXIX) sont d’autant plus précieux. D’autres sources ont été mises à contribution comme les almanachs et la presse, dont la Médiathèque d’Orléans possède de belles collections, ou encore les prestations de serment de 1792 conservées aux archives municipales. Enfin, les documents entrés aux archives départementales postérieurement à 1940, s’ils ne remplacent pas les séries perdues, apportent en pointillés des compléments non négligeables (archives des districts en série L, fonds Jarry et dons divers en série J…, ou encore fonds de l'évêché en dépôt aux Ad).

Multipliant les éclairages indirects, une enquête prosopographique nationale se révèle un bon outil pour aider à reconstituer le passé d’une zone ainsi sinistrée. Ainsi des musiciens nés ou ayant exercé à Orléans sont décelés grâce à des documents conservés dans d’autres départements. Parmi les natifs d’Orléans ayant mené carrière ailleurs on peut citer Sulpice-Philippe LEJAY, maître à Saint-Gatien de Tours en 1790, Louis-Antoine DAMAS, musicien serpent et bénéficier de Notre-Dame de Paris, les frères François-Christophe et Jacques HAMO, serpents dans les cathédrales de Tulle et de Tarbes… Parmi ceux qui ont fait étape à Orléans, mentionnons Clément MIELLE devenu maître à Dol-de-Bretagne, Pierre-Jean FOURNIER maître à Saint-Germain-l’Auxerrois, Jean HURTAUX musicien à Bordeaux… ou encore ce « Mr RAYMOND d'Orléans » qui postule à Dijon en 1782 à la place de maître laissée vacante par le départ de LESUEUR pour Le Mans.

Il n’en reste pas moins que, si la physionomie d’ensemble de la musique d’Église en Orléanais à la fin de l’Ancien Régime a pu être reconstituée dans ses grandes lignes, les itinéraires de nombre de ses acteurs restent encore lacunaires.

I - UN VASTE TERRITOIRE AU CŒUR DE LA FRANCE

Le département du Loiret a été formé en 1790 de petites portions du Berry et de l’Île-de-France et « de tout ou partie de trois pays de l’ancienne province de l’Orléanais, l’Orléanais propre, le Gâtinais, le Dunois », écrit le géographe Adolphe Joanne en 1886. Il y lisait quatre ensembles : la vallée de la Loire, large et fertile, séparant la Sologne (au sud) du Gâtinais (à l’est et au nord-est) et de la Beauce (au nord-ouest). L’une des meilleures synthèses sur la région au XVIIIe siècle est celle que Gaël Rideau a publiée en 2007 (voir bibliographie). Les lignes qui suivent s’en inspirent largement.

• • • La diversité de l’Orléanais d’Ancien Régime

Si les régions géographiques sont assez clairement dessinées, Gaël Rideau souligne la complexité administrative de l’Orléanais ancien, marqué « par la superposition de pouvoirs concurrents » et l’entrecroisement des juridictions (un chiffre éloquent : 17 bailliages !).

• Le seul cadre commun est celui de la généralité. Mis à part une cinquantaine de paroisses de l’élection de Nemours et une demi-douzaine de celle d’Étampes dépendant de la généralité de Paris, la majeure partie du territoire formant actuellement le Loiret appartenait à la vaste généralité d’Orléans, qui s’étendait de l’Île-de-France au Berry et du Perche au Morvan. À sa tête, l’intendant est le rouage principal du pouvoir royal en province, le dernier étant Adrien-Philibert Perrin de Cypierre (1787-1789), fils de l’intendant précédent (1760-1787). Le duc d’Orléans, dont l’apanage est maintenu jusqu’à la Révolution, joue essentiellement un rôle de tutelle ou de patronage (protection des sociétés savantes, contribution aux travaux d’urbanisme…).

À l’orée de 1790, une fois adopté le principe de diviser le royaume en 83 départements, cette grande généralité donne naissance à trois circonscriptions provisoirement nommées « Orléanois », « Blaisois » et « Pays Chartrain ». C’est le 26 février 1790 que pour la première fois le territoire ayant pour chef-lieu Orléans est désigné sous le nom de « département du Loiret ». Il est divisé en sept districts : Orléans, Beaugency, Neuville, Pithiviers, Montargis, Gien et Boiscommun.

• Sur le plan ecclésiastique, les paroisses attribuées au Loiret en 1790 appartenaient à pas moins de six diocèses : ceux d’Orléans et de Sens pour l’essentiel, plus marginalement ceux d’Auxerre, Bourges, Blois et Chartres. Dix ex-chapitres sont situés dans les limites du nouveau département. Huit proviennent de l’ancien diocèse d’Orléans, dont trois à Orléans même (celui de la cathédrale Sainte-Croix et deux collégiales). Des douze collégiales du diocèse de Sens, une seule, celle de Châtillon-sur-Loing, est englobée dans le Loiret. De même, des neuf collégiales du diocèse d’Auxerre, seule Saint-Étienne de Gien est concernée par la présente étude.

La tradition protestante, quoique minoritaire, n’est pas négligeable en certaines villes comme Châtillon-sur-Loing (aujourd’hui Châtillon-Coligny), Gien, Châtillon-sur-Loire ou autour de Patay, de Neuville-aux-Bois, ainsi que dans la vallée de la Loire.

• • • De la Sologne à la Beauce : contrastes agricoles

Les zones les plus densément habitées se situent dans la vallée de la Loire et entre Montargis et Pithiviers. À l’inverse, la forêt d’Orléans, la partie orientale du Gâtinais et les marges solognotes sont faiblement peuplées. Ces contrastes démographiques répondent à ceux de la production agricole.

En Sologne, dominent les taillis, landes et bruyères. La nature du sol limite les productions au seigle, au sarrasin, à l’élevage ovin et à la pisciculture. La propriété étant essentiellement aux mains de l’aristocratie et de la bourgeoisie, l’exploitation prend la forme de métairies et de locatures (petites fermes) dispersées.

Le Val de Loire est occupé par la vigne (parfois les trois quarts d’une paroisse), les fruits et pépinières, les céréales ou encore le chanvre autour de Meung. Regroupée dans de gros villages, la population de vignerons et jardiniers est relativement homogène, la plupart possédant les quelques hectares nécessaires pour être à l’abri du besoin.

Partie la plus riche sur le plan agricole, la zone beauceronne est découpée en grandes exploitations caractérisées par la monoculture céréalière, l’assolement triennal et la traction par cheval. Elles sont gérées par des « coqs de village », pour leur propre compte ou celui d’un propriétaire citadin. Le XVIIIe siècle y est marqué par une tendance à la concentration des exploitations, ce qui accentue les disparités sociales au sein des villages beaucerons.

Le Gâtinais est en position intermédiaire, cultivant selon les zones vignes, blé, seigle et chanvre, sans oublier le safran, principal produit commercial.

• • • La production artisanale et manufacturière dominée par Orléans

La manufacture dispersée de drap de laine autour d’Orléans et de Montargis articule ville et campagne selon le schéma classique : la matière première est distribuée par des grossistes aux villageois qui la travaillent (filage, tissage), puis le drap est rapporté en ville pour les finitions (teinture). Cette production, en baisse au cours du XVIIIe siècle, enrichit toujours des familles de négociants.

Les manufactures concentrées sont surtout installées à Orléans, ainsi que dans une moindre mesure à Meung et Montargis. Les fleurons en sont les raffineries de sucre, les vinaigreries et le textile (bonneterie, filature de coton, toiles peintes, couvertures). De nombreuses petites industries locales fournissent quelques spécialités comme le papier à Montargis et à Meung, ou le travail du cuir à Meung.

Ainsi se constitue une géographie très largement dominée par Orléans, foyer de tout un ensemble d’activités et lieu de vie de négociants qui contrôlent l’industrie rurale. La ville compte selon les estimations 35 à 40 000 habitants, ce qui la place parmi les principales cités du royaume. Le reste du réseau urbain orléanais se situe loin derrière.

• • • Par le fleuve ou par la route, une région ouverte

Non sans un zeste d’ironie, l’Atlas de la France en 84 départements (1793) explique que le département du Loiret « tire son nom d’une espèce de ruisseau », qui « a ceci de particulier qu’il est aussi large à sa source qu’à son embouchure ». Le même Atlas mentionne aussi le Loing et le « canal de Montargis », qualifié de « fort bel ouvrage », qui « établit pour le transport des marchandises une communication facile entre la Loire & la Seine ». Mais la voie d’eau essentielle, c’est bien sûr la Loire, quoique « sujette à de grands débordements [qui] causent de grands ravages ».

Le fleuve est très navigué tant en amont qu’en aval de la ville, de Roanne à Nantes à la descente, et de Nantes à Orléans à la remonte. Les mariniers de Loire ont au fil des siècles développé une batellerie simple et efficace, nantie d’un vocabulaire spécifique. La gabare, chaland gréé à fond plat sans quille, d’un faible tirant d’eau, est bien adaptée à ce fleuve aux grandes irrégularités de débit et au fond de sable mobile offrant un chenal navigable très changeant.Ces gabares descendent le fleuve avec la force du courant, et le remontent sous voile, en trains de bateaux, poussés par les vents d’ouest utilisables jusqu’à Orléans grâce au tracé relativement rectiligne du fleuve. Lorsque le courant est fort ou le vent faible, il faut recourir à des haleurs.

Pour le transport des voyageurs on utilise des toues cabanées qui, à la descente, permettent un voyage rapide et relativement confortable. Sur ces toues transitent aussi les musiciens et leurs musiques. Reynald Abad (La Grâce du roi, 2012) évoque une certaine Marianne « de Margard », veuve d’un musicien nommé Louis VANDEUIL, qui, vers la fin de mai 1756, descend la Loire de Bourges à Nantes en compagnie d’un autre musicien, Pierre DAMOURETTE. L’enquête Muséfrem a établi que Marie-Anne Macquard et Louis Vandeuil s’étaient mariés à Toul le 19 novembre 1743, ce dernier étant alors « musicien de la cathédrale de cette ville ».

Le réseau routier n’a cessé de s’améliorer depuis deux siècles, sous l’impulsion de l’intendant. Gaël Rideau souligne qu’à la veille de la Révolution Montargis et Orléans sont à une journée de Paris et estime que « la région est parmi les plus ouvertes sur l’extérieur ». Les almanachs orléanais consacrent de nombreuses pages aux horaires « des Gondolles ou Carrosses, Berlines, Chaises, Messageries, Fourgons, Chariots, leur suite & petites Messageries », ainsi que des voitures de poste.

Deux axes de circulation se croisent en Orléanais. Le premier, nord-sud, relie Paris soit à Bordeaux soit à Lyon, et se complète du canal de Briare qui assure une liaison Paris-Gien. Le second, est-ouest, met l’Orléanais en contact par la route avec Fontainebleau, la Bourgogne, le Lyonnais, – et, au-delà, Marseille –, et à l’ouest avec Rouen par Artenay, mais aussi par le fleuve avec Roanne en amont, avec Nantes et l’Atlantique en aval.

Orléans occupe une place majeure à l’échelle internationale, au point de pouvoir être considérée comme un nœud névralgique dans le trafic des produits coloniaux. Ce sont souvent les mêmes familles qui dirigent les raffineries de sucre et les grandes maisons de négoce. Richesse et stratégies matrimoniales convergent vers un objectif d’agrégation à la noblesse : en 1791, 17 raffineurs sur 34 sont nobles et cette noblesse d’extraction marchande joue un grand rôle à Orléans. Elle vient gonfler les effectifs plus faibles de la noblesse ancienne, parmi laquelle quelques très grands seigneurs comme la famille de Béthune à Sully ou le duc de Luxembourg à Châtillon-sur-Loire.

II - ORLÉANS, CAPITALE MUSICALE

Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Orléans se métamorphose en ville des Lumières : nouveau pont sur la Loire (1759), ouverture de la rectiligne rue Royale, bordée de façades à arcades, reliant le pont à la place du Martroi, aménagement des quais. Culture et négoce font bon ménage chez les élites orléanaises, qui mettent leurs fils au collège, suivent les modes de Paris (où elles se rendent aisément et fréquemment), vont au théâtre, se dotent de premières structures de rencontre et de débat (bibliothèques publiques, sociétés littéraires, Bureau d’Agriculture, franc-maçonnerie) et, dès 1764, d’un hebdomadaire, Les Affiches de l’Orléanois.

• • • Une active vie musicale profane

Au sein de cette sociabilité, musique et danse occupent une large place. L’écho nous en parvient à travers les annonces dans la presse de bals, concerts et leçons. C’est ainsi qu'ont émergé les figures de plusieurs maîtres à danser. DARNAULT avait eu son heure de gloire durant la période jésuite du collège pour lequel il composait et réglait les ballets entrecoupant les comédies et tragédies latines représentées une ou plusieurs fois par an. Un peu après, Jean ROBERT – tout en étant cafetier-limonadier place du Martroi –, fédère les « symphonistes associés », anime des bals, donne des leçons de danse. Il compose des contredanses éditées à Paris au début des années 1760 – dont la musique est parfois « de Mademoiselle sa fille » –, ainsi qu’une allemande, danse nouvellement à la mode, publiée à Orléans en 1770, peu avant son décès.

De tout le royaume, Orléans attire des musiciens venus y tenter leur chance. Durant les seules années 1785 à 1790, on relève dans Les Affiches une quinzaine d’annonces émanant de maîtres « nouvellement arrivés en cette ville » et proposant d’enseigner la musique ou la danse. Certains de ces arrivants s’implantent, comme le Lorrain Joseph BEREUTHER, maître de violon. Il est lié aux LUPOT, luthiers eux aussi arrivés de Lorraine et devenus acteurs majeurs de la vie musicale orléanaise.

Très tôt, Orléans avait eu une Académie de Musique : apparue dès 1670, selon Lottin, vite suspendue ensuite, relancée vers 1721/1722 par Louis HOMET, elle s’était interrompue dès 1730.

Lorsque, en novembre 1756, le jeune François GIROUST devient maître de musique de la cathédrale Sainte-Croix, il entame un actif travail de réseau pour la recréer, avec l’appui du corps de ville et des élites cultivées. C’est chose faite moins de six mois plus tard : parmi les « évènements remarquables » de l’année précédente, l’almanach pour 1758 signale : « le 20 avril [1757], rétablissement de l’Académie de musique d’Orléans. » Durant douze ans ensuite, GIROUST organise un concert hebdomadaire, sauf en septembre-octobre et sauf une semaine de relâche de temps à autre, soit plus de trente concerts annuels.

Dans son numéro du 18 avril 1769, le périodique janséniste Les Nouvelles Ecclésiastiques dénonce

« …une Académie de Musique qui s’est établie dans la ville [d’Orléans], & à laquelle assiste, au grand scandale des honnêtes gens, le Maître de Musique de la Cathédrale. Ce Maître, ayant en même tems la direction des Enfans de Chœur, ne fait pas difficulté d’en conduire à ces concerts où l’on chante des morceaux d’Opéra, & qu’on termine de tems en tems par un Te-Deum comme pour rendre graces à Dieu d’une action si chrétienne. »

Les programmes de l’Académie d’Orléans, connus à partir de 1764 par Les Affiches de l’Orléanois, montrent en effet se succédant lors d’une même séance, sonates, actes d’opéras et musique religieuse, notamment des motets à grand chœur de GIROUST lui-même, programmés dans la moitié aux deux tiers des cas. Les jansénistes étaient bien renseignés… à ceci près que le maître de la cathédrale ne se contente évidemment pas « d’assister » aux concerts de l’académie, il les dirige ! Si la présence des enfants de chœur n’est pas avérée, celle des musiciens d’Église l’est très largement. Publié avant l’incendie de 1940, un « projet de dépense pour l’année 1762 » livre l’unique liste des musiciens du Concert aujourd’hui connue : trois femmes et dix-neuf hommes sont rémunérés entre 60 et 1 200 livres par an. Les musiciens d’Église en forment l’armature : 12 des 19 hommes, au moins, exercent dans l’une ou l’autre des églises de la ville (plusieurs restent à identifier). Ils sont renforcés par des amateurs des deux sexes, qui jouent, eux, bénévolement.

Il convient enfin de mentionner un des moments musicaux représentatifs de la ville : la célébration, soigneusement codifiée, des fêtes de Jeanne d’Arc commémorant la libération d’Orléans en mai 1429. La procession du 8 mai, chaque année, est ponctuée de stations où l’on chante des motets.

• • • La musique à la cathédrale Sainte-Croix

Piganiol de La Force écrivait à propos de Sainte-Croix d’Orléans : « L’église cathédrale est une des plus belles qu’il y ait dans le royaume ». Elle avait pourtant subi maintes vicissitudes (notamment durant les Guerres de Religion) et était en permanence en cours de reconstruction, ce qui autorise à son propos le clin d’œil « une cathédrale gothique inaugurée au XIXe siècle » (E. Sury).

La composition de son chapitre est publiée en détail par La France ecclésiastique de 1788 : on compte 34 chanoines et 12 dignitaires (dont cinq archidiacres), soit un total de 46 canonicats.

• Des sources lacunaires

À l’exception de deux d’entre eux, les registres capitulaires subsistants ont brûlé en 1940. Ces deux inestimables survivants (1751-1755 et 1786-1790) ont été complétés avec profit par deux registres en latin relatifs aux collations de bénéfices et aux « attestatio morum », et par un « coutumier » de 1779 résumant succinctement des décisions antérieures à cette date. La connaissance de la vie musicale de Sainte-Croix reste handicapée par la perte de l’essentiel des sources capitulaires, délibérations et comptes. Aussi la bibliographie antérieure à l’incendie est-elle précieuse, en dépit de ses partis-pris idéologiques.

C’est par exemple grâce à l’Essai sur la Maitrise de la cathédrale d'Orléans (1862) du chanoine Pelletier, que surgissent quelques indices. Décrivant la maîtrise après 1825, il écrit qu’elle connut alors une brève période qui « ne fut pas sans gloire ». Il précise : « Des amateurs qui, dans leur enfance, avaient appartenu à la maîtrise avant la Révolution, tinrent à honneur de prêter leur concours pour les solennités ». Il cite les noms de « MM. LUTTON, VAILLANT, LANDRÉ, MONCEAU, libraire, et tout spécialement M. Jean-Baptiste NIEL, décédé imprimeur de l'évêché, qui a fait preuve, jusqu'à la fin de ses jours, du zèle le plus édifiant ». On pouvait donc, à le lire, supposer que ces cinq noms faisaient partie des derniers enfants de chœur formés à la cathédrale. Des recoupements ont permis d’en acquérir la certitude pour les trois derniers cités, un doute subsiste pour le tout premier, et l’on a découvert que VAILLANT avait, quant à lui, été formé à Saint-Aignan. Il faut leur ajouter Antoine HOUDEBINE, clairement cité dans les documents de 1790, et l’on obtient ainsi quatre à cinq noms sur l’effectif normal de huit enfants de chœur formés à Sainte-Croix.

• Maîtres renommés, maîtres obscurs

La succession des maîtres de musique peut être reconstituée pour l’essentiel du XVIIIe siècle. Lorsque commence le premier des deux registres capitulaires conservés, on voit en action un Orléanais sans doute formé sur place, André HATTON : en poste depuis 1738, il avait succédé à l’Angevin Louis BACHELIER, qui avait lui-même pris la suite du Parisien Louis HOMET en 1731, ce dernier ayant hérité du poste du Meldois Nicolas GRONIARD, mort fin 1725. Lorsque, en septembre 1756, André HATTON démissionne de son poste, le chapitre fait appel au « spé » de Notre-Dame de Paris : ce grand enfant de chœur sortant qui entre en poste à la Toussaint 1756 n’est autre que François GIROUST. Arrivé à l’âge de 19 ans et demi, il reste à Sainte-Croix jusqu'à son recrutement aux Saints-Innocents de Paris en juin 1769.

Pour la première fois, les chanoines utilisent alors le canal de la presse parisienne pour faire savoir largement « que la place de Me de Musique de leur église est vacante ». Les candidats « qui aspireront à la remplir » doivent se présenter « dans le cours de ce mois » au syndic du chapitre (Annonces, affiches et avis divers, Paris, 24 juillet 1769). C’est ainsi que sont recrutés André-Pierre-Roch LAMANIÈRE, du diocèse d’Amiens, puis six mois plus tard, après le renvoi de Lamanière, Jean-Claude JOSSE, de Noyon. Celui-ci parti pour Péronne au bout de dix-huit mois d’exercice, c’est Nicolas SAVART, de Paris, qui est reçu en mai 1772, abandonnant brusquement Saint-Malo où il était en poste. À chaque fois, les intérims sont assurés par le musicien clerc Jean-François FOUCART. Au bout de quatre ans, SAVART est débauché par le chapitre de Troyes. C’est alors, en avril 1776, que Charles HÉRISSÉ, jusqu’alors maître à Meaux, s’installe à la tête de la musique de Sainte-Croix et y reçoit la semi-prébende de Saint-Vrain, « inséparablement annexée à l'Office de Maître des Enfans » selon un texte des années 1730. Avec lui s’ouvre une période de calme qui durera jusqu’à la Révolution.

On évalue à cette énumération l’instabilité qui a régné précédemment : le chapitre de Sainte-Croix est capable d’attirer des musiciens de grand talent mais, entre renvois et démissions, a du mal à les fidéliser. On mesure aussi la faible part occupée par le recrutement local : sur ces neuf maîtres successifs, deux seulement étaient originaires d’Orléans.

Natif de la ville, Charles Hérissé avait été formé à la collégiale Saint-Aignan. Ses talents de compositeur étaient reconnus, notamment par le prix du concours de Saintes en 1770. Ils avaient été proclamés avec éclat le 3 août 1773 : l’exécution d’une messe de sa composition en la cathédrale de Meaux avait réuni une cinquantaine de musiciens dont plusieurs artistes de renom venus pour l’occasion de Paris et de Versailles : GIROUST, GUILLEMINOT DUGUÉ, Pierre FERAY, LARSONNIER… Des innombrables pièces composées par HÉRISSÉ, la Médiathèque d'Orléans possède une romance pour une voix et piano-forte intitulée « J’entends dans ces forêts » (un autre exemplaire se trouve à la BnF), et surtout un grand motet manuscrit de 74 pages, « Prose des Morts avec accompagnement de violoncelle, bassons obligés, basse continue et symphonie ad libitum » composée en 1788, « par Mr. Hérissé Maître de musique de l’Eglise d’Orléans » (ms 933). Sont aussi conservés deux traités de composition musicale. Douze recueils in-quarto manuscrits d’œuvres de Charles Hérissé ont été vendus en 1873 par le chanoine Pelletier qui estimait que cette musique ne convenait pas au culte. Cet important corpus a depuis lors été perdu de vue : ressurgira-t-il un jour ?

• Un corps de 25 chanteurs et instrumentistes

Le corps de musique de la cathédrale Sainte-Croix en 1790 comporte 17 hommes adultes soit, avec les huit enfants de chœur précédemment évoqués, un effectif global de 25 personnes.

L’orgue est aux mains du Champenois Nicolas-Augustin CARRÉ, depuis qu’en 1775 il a succédé à Jean-Maurice DOBET – qui avait lui-même succédé à Christophe MOYREAU, l’un et l’autre bien éclairés par des travaux récents (voir bibliographie). Auparavant en poste à l’abbaye mauriste de Marmoutier près de Tours, CARRÉ dispense en ville – et aux enfants de chœur de la maîtrise – des leçons de clavecin. À la toute fin des années 1780 il se convertit au piano-forte et « Monsieur CARÉ organiste à Orléans » apparaît plusieurs fois dans le livre de vente du fabricant Érard, pour des sommes importantes.

Soutenues par le serpent et le basson de François ADAM et de Claude COMPÈRE, les voix sont au nombre de douze. Comme souvent, ce sont les voix graves qui sont les plus nombreuses : cinq basses-contre (François CHAILLOU, François ÉVIN, Sébastien FAUQUET, Claude-François LEFÈVRE et le Savoyard SILVESTRE – dont le prénom manque toujours) voisinent avec trois basse-taille (Charles-François HILDEN, Jean-Baptiste QUESNEL et Jean-François FOUCART, qualifié en 1790 de « musicien chapier », mais dont on sait par ailleurs qu’il chantait dans ce registre vocal). Les hautes-tailles sont deux : Antoine CONSCIENCE et Louis-Vincent SIONEST – le frère de ce dernier était « vétéran de la musique du roi » lorsqu’il est mort à Orléans en 1779. Quant à la haute contre, elle est chantée par deux Parisiens, Louis-Pierre PRESTAT et Jean-Baptiste Christophe BOSSUGÉ. En 1786, ce dernier se décrivait en toute simplicité « comme une des plus fortes et une des premières haute-contre du Royaume ».

Enfin un 17e nom figure dans les listes des musiciens de la cathédrale en 1790 : BEREUTHER. Lié familialement aux Lupot, Joseph BEREUTHER est arrivé de Lorraine en 1769. Régulièrement appelé « Baraith » dans les almanachs, il se présente dans Les Affiches de l’Orléanois comme « ci-devant Musicien du Roi de Pologne » ou « Premier Violon du roi de Pologne ». Peut-être n’intervient-il à Sainte-Croix que lors des dimanches et fêtes.

Comme les maîtres, les musiciens de la cathédrale sont rarement natifs d’Orléans. Le tableau suivant monte la diversité des provenances de ceux de 1790.

Tableau n°1 - Les effectifs musicaux de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans en 1790

| Prénom et NOM | Spécialité | Lieu d’origine | Âge en 1790 | Ancienneté à Ste-Croix en 1790 |

| Charles HÉRISSÉ semi prébendé | maître de musique | Orléans | 53 ans | 14 ans |

| François ADAM | serpent basson | Orléans | 37 ans | 30 ans [y a été enfant de chœur] |

| Joseph BEREUTHER | violon | Lunéville | 57 ans | ? |

| Nicolas-Augustin CARRÉ | organiste | Reims | 57 ans | 15 ans |

| Claude COMPÈRE | serpent basson | Orléans | 26 ans | 19 ans [y a été enfant de chœur] |

| Jean-Baptiste Christophe BOSSUGÉ | haute-contre | Paris | 51 ans | 4 ans |

| François CHAILLOU | basse-contre | Orléans | 30 ans | 3 ans |

| Antoine CONSCIENCE | haute-taille | Verdun | 26 ans | 4 ans |

| François ÉVIN/ HÉVIN | basse-contre | Étampes | 46 ans | ? |

| Sébastien FAUQUET | basse-contre | Saint-Éman (diocèse de Chartres) | 28 ans | 4 ans |

| Jean-François FOUCART semi prébendé | basse-taille | diocèse de Beauvais | ? | 33 ans |

| Charles-François HILDEN | basse-taille | Manancourt (diocèse de Noyon) | 44 ans | 7 ans |

| Claude-François LEFÈVRE | basse-contre | Cormontreuil (diocèse de Reims) | 34 ans | 3 ans |

| Louis-Pierre PRESTAT | haute-contre | Paris (St-Eustache) | 44 ans | 2 ans |

| Jean-Baptiste QUESNEL | basse-taille | Chartres | 35 ans | 14 ans |

| SILVESTRE | basse-contre | Chambéry | 36 ans | 2 ans |

| Louis-Vincent SIONEST semi prébendé | haute-taille | Nevers | 62 ans | 42 ans |

| + 8 enfants de chœur | ||||

En 1767 encore, Les Affiches rappelaient un principe : « On ne reçoit point dans cette église les personnes mariées ». Force est de constater qu’en 1790 il n’est plus guère respecté que pour le maître : la plupart des musiciens en poste sont mariés et pères de famille. Le chapitre était soucieux de favoriser l’implantation locale de ses musiciens et leur insertion dans la ville. À l’occasion d’un double recrutement en août 1767, l’annonce publiée dans la presse ajoute de l’attractivité aux postes proposés en précisant que « les Offices sont disposés de manière que les Musiciens peuvent donner en ville des leçons de Musique ». À partir de 1775, les almanachs annuels publient les noms et adresses des maîtres d’agrément : on constate que chaque année les musiciens des églises forment le gros des listes, que ce soit « pour la musique vocale » ou « pour l’instrumentale » (guitare, clavecin, flûte, basson).

Autour de ce corps de musiciens de profession qui assurent les différentes formes de polyphonie, gravitent des ecclésiastiques en nombre indéterminé, chapelains et semi-prébendés, qui chantent le plain-chant. Un manuscrit (sd, XVIIIe siècle) énonce qu’ « on appelle nouriers [nutricii] tout ce qui compose le bas choëur de l’eglise ainsy nommé comme etant à la solde du chapitre », mais ce terme semble une survivance archaïque qui n’est plus utilisée durant la seconde moitié du siècle. Le même texte précise : « Auiourdhuy le Corps des nouriers n’est plus composé que des deux mamertins, des cinq semyprebendés, des six mareïllers clercs, des chapelains, du M[aîtr]e et des Enfants ». C’est en 1644 que « plusieurs chapelles » ont été réunies pour former cinq semi-prébendes « affectées aux officiers du bas chœur » et plus précisément à ceux qui sont chargés du chant, ainsi que l’expliquent en 1762 les chanoines d'Orléans à ceux de Clermont en conflit avec leurs propres semi-prébendés.

En 1790, l’une des cinq semi-prébendes est conférée au maître de musique et une autre au chanteur haute-taille Louis-Vincent SIONEST. Les trois autres sont dévolues à « l’abbé » FOUCART, et à deux prêtres, Gentien-Jacques LELIÈVRE et Jean-François MOUTHON. Ceux-ci, non signataires de la requête collective des musiciens, remplissent l’un et l’autre des fonctions de chantres (plain-chant). Le dernier cité possède à l’évidence un solide bagage musical puisque dès la fin de juillet 1790 il annonce dans la presse qu’il se dispose à enseigner la musique et en décembre qu’il « se propose d’établir chez lui une école de musique ».

Contrairement à sa voisine de Chartres dont Pierre Mesplé souligne la place hégémonique dans la ville, la cathédrale Sainte-Croix n’est pas le seul lieu de musique liturgique à Orléans.

• • • Les deux collégiales d’Orléans

La ville compte en ses murs deux collégiales : la riche église de Saint-Aignan et celle plus modeste de Saint-Pierre-Empont (une troisième, Saint-Pierre-le-Puellier, a été supprimée en 1750).

• La collégiale Saint-Aignan : les contours flous du corps de musique

Saint-Aignan arrive au deuxième rang après la cathédrale en matière de richesse et de rayonnement. Sans livrer les effectifs totaux du chapitre, La France ecclésiastique mentionne huit dignités (doyen, sous-doyen, chantre, sous-chantre, « chéfecier » et trois prévôts). Ce chiffre est confirmé par l’abbé Patron selon lequel le chapitre comptait 36 chanoines. Il mentionne aussi deux semi-prébendés nommés par le chapitre.

Ce chapitre entretient un vrai corps de musique comportant des enfants de chœur restés non identifiés, sans doute au nombre de six, et six adultes : le maître de musique Jacques-Marie-Léonard CABARET, l'organiste Martin NIOCHE, le serpent Paterne-Denis BLAUT, le chanteur basse-contre Florent VIGNON, la basse-taille Honoré-Léopold DELAFESTE et le « choriste » Pierre BRUGÈRE. Un tout jeune homme, VAILLANT, sorti de la maîtrise en juillet 1789, vient depuis lors jouer de la basse et/ou du basson les dimanches et fêtes pour 80 livres annuelles. Un « Sacristain Tunicaire » nommé Étienne LAROUSSE donne des leçons de lecture et d’écriture aux enfants de chœur et figure dans la supplique collective adressée à l'Assemblée nationale en février 1791 par les plus jeunes des musiciens de Saint-Aignan d'Orléans pour réclamer des pensions au lieu des gratifications qui leur ont été (normalement) attribuées. Enfin, les deux semi-prébendés prennent part au chant. Ce qui aboutit à des effectifs totaux de peut-être 16 participants, adultes et enfants, mais certains assurément à temps partiel comme VAILLANT.

Les listes administratives des années 1790-1791 débutent par un autre nom, celui de l’ancien maître, Antoine FAGUER, retiré du service fin 1779 et depuis lors pensionné par le chapitre : un exemple de longue retraite, comme il en existait peu alors. Ne l’imaginons pas paisible et sereine : le « maître vétéran », ainsi qu’il signe au bas de la pétition de mai 1790, souffre de difficiles problèmes de santé dont une description très crue est envoyée par le directoire départemental au comité ecclésiastique à Paris. Après Faguer, quatre maîtres se sont succédé à Saint-Aignan : Julien-Élie LEROY (de fin 1779 à mars 1784), Sulpice-Philippe LEJAY (de mai 1784 à mars 1785), Jacques-Marin DAUVILLIERS (de Pâques 1785 à août 1788) et enfin Jacques-Marie-Léonard CABARET arrivé fin août 1788, frais émoulu de la maîtrise de Chartres, âgé de tout juste 18 ans. C’est le benjamin des maîtres de musique 1790 actuellement connus.

Tableau n°2 - Les effectifs musicaux de la collégiale Saint-Aignan d’Orléans en 1790

| Prénom et NOM | Spécialité | Lieu d’origine | Âge en 1790 | Ancienneté à St-Aignan en 1790 |

| Jacques- Marie- Léonard CABARET | Maître de musique | Courville (diocèse de Chartres) | 20 ans | 2 ans |

| Paterne-Denis BLAUT | serpent | Orléans | 22 ans | 15 ans [y a été enfant de chœur] |

| Martin NIOCHE | organiste | Orléans | 40 ans | 31 ans [y a été enfant de chœur] |

| Pierre BRUGÈRE | chantre choriste | Orléans | 43 ans | 9 ans |

| Honoré-Léopold DELAFESTE | basse-taille | La Charité (diocèse de Nevers) | 25 ans | 3 ans |

| Étienne LAROUSSE | « sacristain tunicaire » [et chantre] | ? | ? | ? |

| Florent VIGNON | basse-contre | Nesle en Picardie | 65 ans | 35 ans |

| VAILLANT | joueur de basse et / ou de basson | [Orléans] | 18 ans | 1 an (dimanches et fêtes seulement) |

| + [6 ?] enfants de chœur | ||||

Le profil du personnel musical de Saint-Aignan est assez différent de celui de Sainte-Croix. La proportion de natifs d’Orléans est nettement supérieure (4 sur 7 connus contre 4 sur 17 à la cathédrale). Alors que la cathédrale attirait des musiciens de Paris et des diocèses du nord et de l’est (Beauvais, Noyon, Reims), Saint-Aignan se contente des diocèses voisins : deux de ses trois musiciens non orléanais viennent de Chartres et de Nevers. Seul le Picard Florent VIGNON paraît s’inscrire dans les itinérances à longue portée qui caractérisent le milieu des musiciens d’Église. Sa carrière est toutefois dominée par la stabilité : après sa migration initiale, il s’est implanté à Orléans depuis longtemps [vers 1747] et n’en a plus bougé. Grâce à son jeune maître de musique, à son basson tout juste « sorti des aubes » et à deux vingtenaires, l’âge moyen des musiciens de Saint-Aignan en 1790 est d’à peine plus de 33 ans, tandis que celui des musiciens de Sainte-Croix (calculé sur 15 cas connus) est de 40 ans passés. L’amplitude des âges est légèrement plus ouverte à Saint-Aignan (18 à 65 ans) qu’à Sainte-Croix (26 à 62 ans).

• La collégiale Saint-Pierre-Empont : trois choristes et un organiste

La France ecclésiastique ne livre pas les effectifs totaux de ce chapitre, mais mentionne ses trois dignités (Doyen, Chantre et « Chéfecier »).

L’enquête montre que les employés dédiés au chant liturgique sont au nombre de trois : deux « choristes », l’un âgé de quarante ans, Jean-Benoît BARILLET, et l’autre de près de soixante, Pierre BAUCHET, qui gagnent chacun 500 livres par an (275 livres fixes et 225 livres de casuel), et un sacristain-choriste, le sieur MAUGAS, dont les revenus sont équivalents. L’orgue est depuis 1779 aux mains de CARRÉ, par ailleurs en poste à la cathédrale. Il retire de son service à la collégiale la modeste somme de 180 livres par an « avec le casuel ».

Huit mois après la suppression du chapitre, un marchand-cirier-chandelier « prévient » dans Les Affiches « qu’il a les orgues de St-Pierre Empont à vendre ».

• • • Abbayes et couvents d’Orléans : nombreux mais mal connus

La ville compte une grande abbaye, celle de Saint-Euverte, et 17 couvents au sujet desquels la documentation manque.

• L’abbaye Saint-Euverte possède des orgues en 1790. En décembre 1781, les Génovéfains passent un accord avec le facteur d’orgue ISNARD « pour procéder aux réparations et rétablissement de l’orgue ». L’emploi du mot « rétablissement » suggère qu’avant cette date l’instrument était peut-être hors service. Dans les années 1730 l’organiste Jacques BUDON y avait été attesté. On reste dans l’ignorance de qui lui avait succédé. Après les travaux d’Isnard, l’orgue est touché par plusieurs organistes successifs : une maîtresse de forte-piano et de clavecin appelée Mme de KERKOVE en 1786, puis Étienne THÉVENIN reçu le 1er juin 1787, enfin, à partir d'une date inconnue, Jacques GON, qui est l’organiste en poste en 1790.

L’abbaye rémunère aussi des voix pour étoffer son plain-chant. Sébastien LIGNAU (parfois LIGNEAU) obtient une maigre pension de 33 livres 6 sols 8 deniers en tant que « choriste des ci-devant chanoines réguliers de Saint-Euverte ». Le second chantre de l’abbaye était semble-t-il Louis DUTERTRE, qui prête serment le 6 octobre 1792 en même temps que LIGNAU et est dit comme lui « pensionnaire de la Nation ».

• Au monastère des Bénédictines du Calvaire d’Orléans, la liste de religieuses en 1790 présente une particularité qui mérite d’être soulignée : quatre d’entre elles remplissent explicitement des fonctions de « chantre » [sic]. La plus âgée, Anne-Armande VINONET, en religion Mère de Sainte-Anne, a 48 ans, et occupe les offices de chantre et lingère. Les trois autres ont respectivement 38, 29 et 28 ans. En même temps que chantres, elles sont tourière et portière (Françoise MERLAND de LA CLARTIÈRE), troisième lingère (Agathe GOMBAULT), infirmière (Madeleine CHÉRON).

• L'abbaye de Micy-Saint-Mesmin est située à deux lieues d'Orléans, sur la rive gauche, entre Loire et Loiret, là où ce dernier conflue avec le fleuve. Dans ce monastère de Feuillants où ne vivent plus que cinq moines en 1790, un orgue est attesté par la mention de sa destruction et de son pillage après le départ des moines en 1791. Mais seul le jardinier Benneton a été retrouvé dans les dossiers de pension…

• Certains établissements conventuels ont une activité musicale suggérée par des indices ténus : les inventaires d’avril 1790 montrent un orgue chez les Dominicains – touché par l’abbé MOUTHON, déjà cité –, un clavecin chez les Grands Carmes d’Orléans… D’autres maisons encore étaient peut-être lieux de musique sans qu’il en ait jusqu’alors surgi des traces précises, comme l’important monastère des Bénédictins de Bonne-Nouvelle, dont Thierry Favier a étudié un recueil manuscrit de cantiques spirituels datant du début XVIIIe siècle. Jusqu'au début de 1785, y exerçait le chantre et serpent Jacques MAUGAS, entré ensuite au service de la collégiale Saint-Pierre-Empont.

• • • Les paroisses orléanaises : chantres innombrables, rares organistes

• Les paroisses d’Orléans accordent suffisamment d’importance à l’activité cantorale pour publier les places vacantes dans Les Affiches de l’Orléanois, parfois en précisant le montant de la rémunération prévue :

« On demande un chantre, possédant parfaitement son chant, pour une des paroisses de cette ville. S’adresser à M. le Prieur Curé de la paroisse St-Donatien, à Orléans. » (26 mai 1786) ;

« Il y a une place de Chantre à la Paroisse St-Pierre-Ensentelée…, qui peut valoir environ 200 livres… » (21 décembre 1787) ;

« On a besoin d’un Chantre, en la paroisse St-Paul de cette ville. Les honoraires sont de 300 livres sans le casuel… » (1er février 1788) ;

« On demande deux bons chantres pour la paroisse St-Michel d’Orléans. On leur donnera des gages proportionnés à leurs talents... » (6 février 1789).

Les critères de recrutement sont essentiellement « avoir de la voix » et « savoir son chant parfaitement » (Affiches, 23 février 1776). À quoi s’ajoute parfois l’exigence de bonnes mœurs... Un tel poste peut attirer des jeunes ruraux à la ville, tel ce maître d’école des environs d’Orléans qui, « sçachant très bien le plain-chant, désireroit trouver une place de chantre dans une paroisse de cette ville » (Affiches, 1er novembre 1776). L’observation minutieuse des registres paroissiaux montre une extrême mobilité de ces hommes. Ils servent durant de courtes périodes – de l’ordre d’une ou deux années – puis passent au service d’une autre fabrique, vraisemblablement au gré de l’attractivité différenciée des conditions offertes (200 livres à St-Pierre-Ensentelée, 300 et le casuel à St-Paul). D’autres critères interviennent dans ce 'turn-over' : la petite annonce de St-Donatien, le 26 mai 1786, paraît cinq jours après que la fabrique ait décidé de licencier l’un de ses chantres, François ÉVIN, qui « avoit causé du scandale dans le lieu saint », et de faire le nécessaire « pour se procurer un bon chantre ».

• Quelques-unes de ces voix innombrables des paroisses ont pu être identifiées. Grâce parfois aux chantres eux-mêmes, comme à Saint-Éloi où Jean-Claude CHAPUIS et Antoine PORCHÉ signent en précisant leur fonction. Ou bien grâce à des curés prenant la peine de désigner des mots « chantre » ou « choriste » les assistants réguliers aux sépultures. Ainsi, aux enterrements de Saint-Liphard, on trouve deux « choristes de cette église », parfois relayés par un sacristain qui est aussi sonneur. Jusqu’au milieu des années 1770, les deux choristes étaient le père et le fils LEVESQUE, tous deux prénommés Sébastien. En 1775, un nouveau venu dans la paroisse, Jean-Louis PEZA, par ailleurs fabricant de bas, remplace le père LEVESQUE et chante en binôme avec le fils jusqu’en mai 1789. Après cette date, si PEZA poursuit son service, LEVESQUE fils est remplacé d'abord par le sacristain sonneur Jacques DELAPLACE, puis à partir de juillet 1790 par un nouveau « choriste », Jean-Baptiste GIRON.

À Saint-Donatien, ce sont les délibérations de fabrique qui ont parlé, à la faveur d’une colère de l’un des chantres, Edme MARÉCHAL, qui refuse de se contenter de la mesquine augmentation de 10 livres consentie par la fabrique en juillet 1789 et annonce qu’il va « entrer aux benedictins avec cent ecus d'appointements ». Mais un mois plus tard on le voit à nouveau au service de la paroisse en compagnie de l’autre chantre, François PERDOUX. La fabrique de Saint-Donatien entretient aussi des enfants de chœur, dont ceux de 1790 sont inconnus. On a la surprise de constater que, comme une compagnie capitulaire, elle finance leur avenir professionnel lorsque leur temps d’enfant de chœur se termine : en juillet 1786, Antoine DUGUS, « ancien enfant de chœur », est mis en apprentissage par la fabrique chez un tonnelier.

Mener une enquête rétrospective à partir des serments d’octobre 1792 a également permis d’identifier quelques acteurs du culte paroissial en 1790. Trois chantres de Saint-Paterne prêtent le serment civique en octobre 1792. Or deux d’entre eux, Louis CHAMPION et Louis ROUSSEAU y étaient déjà en poste antérieurement, depuis 1765 au moins pour le premier, depuis 1775 pour le second. De même, deux chantres venus des paroisses immédiatement voisines exercent en 1792 dans l’église Saint-Aignan devenue « chapelle de secours » (ou succursale) : Edme DELAUGÈRE chantait peut-être auparavant à Notre-Dame-du-Chemin, Gervais GAUTHIER chantait assurément à Saint-Victor.

• Ces hommes sont identifiés comme chantres ou choristes et rémunérés comme tels mais ils exercent un métier à côté : « On a besoin d’un chantre pour la paroisse de St-Paul d’Orléans. Cette place rapporte à peu près 400 l, & laisse assez de temps pour exercer un état » (10 février 1775). Cet « état » est souvent un artisanat (faiseur de bas, cordonnier…), parfois l’enseignement (maître des petites écoles).

La plupart des paroisses disposent de deux chantres. C’est le chiffre le plus fréquemment attesté. Ainsi, à Saint-Euverte : « Cinq acolythes portant bénitier, croix, chandeliers et encens, et les deux chantres de la paroisse précédés du bedeau » viennent processionnellement chercher le prieur de l’abbaye voisine, lorsqu’il prend possession de la cure. Dans l’ancienne collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, église paroissiale depuis 1750, ce sont trois chantres qui sont suggérés à travers leurs sièges inventoriés en 1791 (« les trois formes des Chantres », c'est-à-dire leurs stalles). Le même inventaire mentionne ce que Xavier Bisaro appelait « les objets du chant », ces traces matérielles de la pratique cantorale : un aigle, « un coffre renfermant le graduel et l’antiphonier ». Un seul de ces chantres a été identifié : Louis-Antoine HAUDUROY. Par ailleurs le personnel de cette église compte un sonneur et un bedeau.

S’il en va de même dans chacune des 26 paroisses orléanaises, cela signifie qu’il y aurait a minima une cinquantaine de chantres paroissiaux disséminés sur la ville. Une fraction de ces effectifs peut être exceptionnellement regroupée lors de cérémonies particulières comme les funérailles du prieur-curé de Notre-Dame de la Conception en 1779 où étaient présents « douze chantres de différentes paroisses ».

• À côté de ces bataillons chantants, les organistes paroissiaux font pâle figure. Le seul à être solidement documenté est celui de la paroisse Saint-Paul : François GRANGER, né dans un village du Bas-Maine, formé dans une petite ville des marges bretonnes et qui plus tard s’agrègera aux élites orléanaises, par le biais d’un beau mariage contracté durant la Révolution. Il était devenu organiste de Saint-Paul en 1788, succédant à Étienne THÉVENIN, qui avait lui-même succédé à l’une des rares organistes féminines rencontrées en Orléanais, Mme de KERKOVE (ces deux derniers attestés en parallèle à l’abbaye Saint-Euverte). Plus tôt dans le siècle, Jean-Baptiste VARENNES avait exercé à Saint-Paul jusqu’à son décès au début de 1771.

• • • Musiciens en Révolution : quel devenir ?

À Orléans comme ailleurs, les musiciens des églises participent aux réjouissances civiques des débuts de la Révolution. Le 14 juillet 1790, ils sont place du Martroi où a été dressé l’autel de la Patrie. Le Te Deum y est « chanté en faux-bourdon par la Musique de la Cathédrale alternativement avec la Musique militaire »… Après la dissolution des chapitres, les cartes sont rebattues et un nouveau corps de musique est établi à la cathédrale constitutionnelle. Le 28 mai 1791, les musiciens de la « paroisse épiscopale » réunis chez Charles HÉRISSÉ adoptent un intéressant règlement qui éclaire indirectement le fonctionnement antérieur, en particulier le système de « la pointe » (amendes en cas d’absence) dont les tarifs sont minutieusement gradués selon les types de fêtes ou d’offices, ou « les tours pour les enterrements » assurés de semaine en semaine par des binômes fixes, comme le faisaient les « semainiers » précédemment. Les musiciens présents sont douze en comptant le maître. Comme on pouvait s’y attendre, la plupart d’entre eux appartenaient antérieurement à la musique cathédrale, mais on remarque la présence de MAUGAS, très probablement l’ancien sacristain-choriste de Saint-Pierre-Empont.

Privés d’un poste qu’ils avaient pensé durable, les autres musiciens des établissements supprimés entament les démarches pour obtenir des secours, et organisent leur reconversion : dans l’administration (municipale pour l’organiste NIOCHE, « employé à la municipalité » en 1794 ; fiscale pour l’ancien maître de Saint-Aignan, CABARET, devenu « payeur à Landau » ; judiciaire pour HILDEN, devenu « greffier de juge de paix »), l’enseignement (de la musique pour MOUTHON), l’entreprenariat (création d’une fabrique de coton pour l’organiste GRANGER) ou l’artisanat (cardeur pour l’ancienne basse-contre CHAILLOU, apprêteur de bas pour le choriste BARILLET). L’engagement dans l’armée peut être une échappatoire, ou, dans certains cas, manifester un soutien à la Révolution : Claude COMPÈRE, après avoir donné à deux de ses enfants les prénoms de Germinal et de Sophie-Émilie, meurt à Vérone « au service militaire de la république en qualité de musicien ».

Ceux qui le peuvent se placent dans l’une des six paroisses conservées – probablement aux dépens des chantres préalablement en poste. Ainsi à Saint-Euverte, dès mars 1791, officient Pierre BRUGÈRE, précédemment à la collégiale Saint-Aignan, et deux chantres de l’abbaye voisine, Sébastien LIGNAU et Louis DUTERTRE, ainsi qu’un quatrième chantre, Guillaume BERTEAU, venu, lui, de la paroisse Saint-Victor, qui a été supprimée. Son compagnon de lutrin à Saint-Victor, Gervais GAUTHIER, s’est, on l’a dit, recasé à Saint-Aignan devenue chapelle succursale.

Ce jeu de chaises musicales fait des victimes, les moins qualifiés, peut-on penser, mais aussi les plus fragiles, comme le pauvre Sébastien FAUQUET. Lorsqu’il chantait la basse-contre à la collégiale Saint-Aignan, puis à la cathédrale Sainte-Croix, il était déjà sujet à des crises : « souvent dans la belle saison, il allait courir la campagne, et il revenoit à son poste lorsque son excès étoit passé ». Non retenu pour la cathédrale constitutionnelle et désormais sans aucun repère, il part à l’aventure : on le signale à Châteaudun, « courant dans les bois revêtu d’un surplis », puis dans la Nièvre, en Charente… Finalement arrêté aux portes de Spire, d’abord suspecté d’espionnage ou d’émigration, il est renvoyé sous escorte dans son département de naissance, l’Eure-et-Loir, où sa trace se perd.

Au moment de quitter Orléans, il faut mentionner un personnage qui par son âge appartient à notre ‘génération 1790’, même s'il était alors loin d'Orléans : Jacques Ignace Sébastien DEMAR (1763-1832). D’après Brosset, DEMAR, né en Franconie en 1763, se serait fixé à Orléans « un peu avant la Révolution », mais cette information est erronée puisque fin 1790 et jusque dans le courant de 1791, Sébastien DEMAR « touche supérieurement » les orgues de la paroisse Saint-Nicolas de Sarreguemine [Moselle]. D’après Lesure, il était « un ancien élève du Strasbourgeois Richter et, disait-il, de J. Haydn » et s’était installé à Orléans « vers 1792 ». La première trace solidement retrouvée à Orléans est en effet l’annonce d’un concert en décembre 1791. Le baptême d'un fils le 20 septembre 1790 à Landau indique que le musicien résidait alors en Rhénanie-Palatinat.

Ensuite, DEMAR est un acteur central de la vie musicale orléanaise des années 1790 et du début du XIXe siècle, pianiste, organisateur de concerts, compositeur (nombreuses œuvres conservées à la BnF), professeur, auteur d’une méthode de forte-piano… et organiste. Sa fille Theresia jouait de la harpe, enseignait le piano et composait (plus de trente publications à son nom sont recensées à la BnF).

Pour explorer le territoire de l’actuel Loiret en dehors d’Orléans, nous commencerons par la vallée de la Loire, en suivant le cours du fleuve.

III - EN DESCENDANT LA LOIRE : UN CHAPELET DE PETITES VILLES ACTIVES

Le long de l’axe de la Loire, s’égrène d’est en ouest un chapelet de collégiales. Les paroisses, elles-aussi, rémunèrent des chantres. Ainsi en va-t-il à Bonny, sur la rive droite, première petite ville à laquelle on parvient en descendant le fleuve après avoir franchi l’actuelle limite départementale Nièvre/Loiret. Son église Saint-Aignan avait résonné des voix de quatre chantres que le registre paroissial donne à voir réunis deux fois en 1785 : pour le mariage de l’un d’eux, puis quarante jours plus tard pour le décès d’un autre. En 1790, ils sont deux à figurer dans les comptes de la fabrique : GESTAT, qui est aussi recteur d’école, et SIMONNET, qui est marchand. Immédiatement en aval, rive gauche, dans le diocèse de Bourges, voilà Châtillon-sur-Loire dont le chantre est le taillandier François SARIOT. Après Briare, rive droite – où la paroisse rémunère un maître d’école chantre nommé Pierre NOYER, un chantre et un bedeau sonneur –, on arrive à Gien.

• • • Gien : une collégiale, deux paroisses et quelques chantres

La ville implantée rive droite, donc dans le diocèse d’Auxerre, est peuplée de marchands-voituriers par eau, de mariniers, de compagnons de rivière, ainsi que de « charpentiers en chalands ». Le trafic sur le fleuve est incessant, notamment celui des trains de bois.

• La collégiale Saint-Étienne– également appelée église du château – a été édifiée à la fin du XVe siècle au sommet d’une colline surplombant la Loire. Son chapitre est composé de deux dignités et de neuf chanoines selon le Calendrier historique de l’Orléanois pour 1776, de huit chanoines seulement selon l’abbé Patron… En 1791, la municipalité dit qu’il importe de conserver la ci-devant collégiale située sur « une belle place ». En effet conservée, mais mal entretenue et menaçant ruine, elle est largement reconstruite dans les années 1830 et alors placée sous le vocable de Saint-Pierre. Après les destructions de 1940, il faut à nouveau la reconstruire et elle est rebaptisée église Sainte-Jeanne-d’Arc. Comme l’édifice initial, les archives de la collégiale Saint-Étienne ont disparu et aucune trace ferme n’a été retrouvée du corps de musique qui jusqu’en 1790 y solennisait vraisemblablement l’office divin.

• Deux paroisses, Saint-Laurent et Saint-Louis, se partageaient la ville d’Ancien Régime. Un décret du 1er avril 1791 les regroupe en une seule et c’est l’église Saint-Louis qui est choisie comme église paroissiale unique.

Trois chantres de cette paroisse agrandie sont révélés à l’occasion de l’enterrement de l’un d’eux, Edme GUIMONET, le 23 mai 1792, en présence de Germain LEBLANC et de François NIBELLE, « tous deux aussi chantres de cette paroisse ». Or si l’on sait que le défunt chantait antérieurement à Saint-Laurent, on ignore l’affectation précédente des deux autres. Ils pourraient – sous toutes réserves – avoir fait partie du personnel de l’ancienne collégiale Saint-Étienne de Gien.

• • • À Sully : 2 fois 2 chantres, quatre enfants de chœur, et peut-être un organiste

Sur la rive gauche de la Loire, la petite ville de Sully, aujourd’hui connue pour son château, comportait deux églises principales.

• À la collégiale Saint-Ythier, située au cœur de la ville close, La France ecclésiastique fait état de trois dignités : un grand-chantre, un « chéfecier », un chantre. Le 17 octobre 1788, une annonce des Affiches de l’Orléanois permet d’apercevoir une part de l’équipement du chœur :

Aigle de chœur pour servir de pupitre, parfaitement bien sculpté ; ensemble six stalles fort propres et presque neuves, à vendre. S’adresser à M. Paty syndic & chanoine du chapitre de Sully.

Huit ans plus tôt, le chapitre avait déjà mis cet aigle en vente : « Grand pupitre de chœur, formé d’un aigle parfaitement sculpté, d’une belle couleur, bien solide, avec sa forme & le banc pour les chapiers » (Affiches, 21 avril 1780). Ces « chapiers » sont les choristes :

Le Chapitre de Sully sur Loire a besoin d’un Choriste ; on désireroit qu’il fut grand & qu’il eut une bonne voix : cette place est de 220 livres par an, & le Chapitre fournit d’habits de Chœur.… (22 novembre 1765).

Si exiger d’un choriste « une bonne voix » ne surprend pas, on note qu’on le veut également de bonne taille, capable de porter avec prestance les lourdes chapes richement brodées.

Le ministre Sully avait doté la collégiale d’un orgue au tout début du XVIIe siècle. Les documents manquent pour en suivre le destin, mais diverses allusions à des réparations ou des versements à un facteur (en 1749, 1773…) laissent supposer la persistance d’un instrument durant le XVIIIe siècle. À l’organiste Jean-Baptiste RÉMY, décédé le 18 décembre 1768, avait succédé André AMNON, jusqu’à sa mort le 1er juillet 1786. Qui l’a alors remplacé ? Les archives consultées n’ont pas permis d’en dire davantage.

« L’état des officiers laïcs attachés au ci-devant chapitre de Saint-Ithier de Sully » établi par le district de Gien et envoyé à Paris en mars 1791 comporte sept noms, classés par âge, de 57 à 8 ans. Deux chantres seulement y figurent, Jean ROBERT, 57 ans, et Firmin BERTOMIER, 48 ans. Les enfants de chœur sont quatre : les frères Gabriel et Pierre MONTAGU, Pierre BEAUMARIÉ, Julien ROBERT. Trois sont déjà solidement entrainés puisqu’ils déclarent des durées de service de cinq et six ans. Le chapitre rémunère aussi un bedeau, Étienne-Symphorien Robert, 43 ans. On voit que ces emplois sont aux mains de quelques familles, les Robert et les Montagu. Quant à l’enfant de chœur Pierre Beaumarié, il est neveu d’un chantre de l’autre église importante de Sully.

• La paroisse Saint-Germain, hors les murs, dans le quartier du port et du commerce, emploie en effet, elle aussi, deux chantres qui en 1790 sont Joseph BEAUMARIÉ et Pierre BERTRAND, tous deux par ailleurs tisserands.

• • • L’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire : un bel orgue et son organiste

L'abbatiale de St-Benoit depuis les bords de la Loire (cl. theudericus.pagesperso-orange.fr/)

Poursuivant la descente du fleuve, on arrive au port de Saint-Benoît, rive droite. À quelque 600 mètres des berges, à la limite de la zone inondable, se dressent les bâtiments de l’abbaye, reconstruits à neuf durant la première moitié du XVIIIe siècle par les bénédictins mauristes autour de la très ancienne abbatiale. Après cet apogée, l’abbaye décline et en 1790 il n’y reste plus qu'une dizaine de moines. L'inventaire du 6 mai 1790 révèle un orgue de seize pieds avec des soufflets et une boiserie jugée « très belle ». Jusqu’à la fin de 1768 cet orgue avait été touché par André AMNON – avant qu’il ne parte pour Sully. Puis à partir d’une date inconnue jusqu’à l’été 1783 par Jean-Louis GONNIN (voir ci-après le paragraphe sur Pithiviers). En 1790, c’est Bernard VIANNY qui est à la tribune.

Notre gabarre laisse à main droite le clocher de Châteauneuf-sur-Loire sans y faire escale puisque les chantres de l’église paroissiale Saint-Martial n’ont pas été identifiés. Elle s’amarre à Jargeau, sur la rive gauche du lit mineur de la Loire, la plus exposée aux inondations.

• • • Jargeau ou les dangers de la Loire

• La petite ville de Jargeau comptait 1 100 habitants au XVIIIe siècle, en majorité vignerons. Au cœur d’un terroir qui produit vin et céréales, Jargeau est le noyau d’un actif commerce de vin, de toile et de bestiaux. Bien placée sur la route d’Orléans à Sully et à Gien, elle bénéficiait depuis le Moyen-Âge de l’un des rares ponts en pierre permettant le franchissement du fleuve. Toutefois, depuis longtemps fragilisé, le pont souffrait à chaque crue, certaines arches en ruine étaient relayées par des structures en bois. En 1790, un bateau chargé de faïence se met en travers de l’une des arches subsistantes, provoquant des affouillements qui font s’incliner puis tomber l’ensemble du pont. Pendant les quatre décennies suivantes, la traversée du fleuve s’effectue en bac ou en barque, jusqu’à la mise en service d’un nouveau pont, en 1834. Le 28 vendémiaire an III (19 octobre 1794), jour de « la foire aux Châts » – l’une des cinq foires annuelles – dans l’après midi, « le naufrage d'une barque passant la rivière de Loire » surchargée de près de cinquante passagers, entraine la noyade de vingt d’entre eux, notamment des femmes aux paniers lourdement remplis, dont l’épouse d’un chantre de Saint-Denis-de-l’Hôtel, en face de Jargeau sur la rive droite, Louis BERTHELOT.

À la fin de l’Ancien Régime, l’agglomération se présente comme « un quadrilatère assez distendu entièrement environné de fossés » (J. Mesqui, 1991), avec sur la face nord une levée urbanisée doublant l’enceinte du côté de la Loire. Le centre topographique urbain est constitué par la collégiale, entourée de son quartier canonial, appelé « quartier du Cloître ».

• Le chapitre de Saint-Vrain ne comptait selon La France ecclésiastique que deux dignitaires, le doyen et le chantre. Ceux-ci peuvent ne pas être chanoines mais « s’ils se trouvent l’être, ils prennent double portion » explique Polluche. Les huit à dix chanoines touchent des prébendes de moins de 1 000 livres par an (600 livres selon Patron), ce qui fait du chapitre de Jargeau un établissement très modeste.

Les effectifs musicaux de 1790 étaient restés inconnus à l’issue des dépouillements menés aux archives tant nationales que départementales. On savait seulement que le chapitre employait des chantres puisqu’en juillet 1775 et en mars 1777 il avait passé des annonces pour en recruter un « qui ait une bonne voix ». Ce sont les registres de l’Hôtel-Dieu de la ville qui ont révélé l’identité de ces hommes venus de la collégiale pour chanter à certaines des sépultures. Ainsi le 1er mai 1789 : lorsque, « après l'ordonnance du juge », on procède à l'inhumation du corps d’un compagnon charpentier noyé dans la Loire, la cérémonie est faite « en présence de Louis MALLET et Jean JACLIN, choristes du chapitre », précieuse indication qui a permis de lancer l’enquête sur ces deux chantres, en poste en 1790.

Quelques autres chantres ont été antérieurement aperçus. De leurs brèves apparitions, on retire l’idée que, pour plusieurs d’entre eux, être choriste à la collégiale de Jargeau fut transitoire, dans l’attente d’un poste plus intéressant ailleurs, en particulier à Orléans, la grande ville distante de moins de quatre lieues. Pierre BRUGÈRE ou Jean-Jacques FOUCHER, attestés comme choristes de Saint-Vrain en 1778, se retrouvent tous deux chantant à Orléans dès 1781, le premier à la collégiale Saint-Aignan et le second à la cathédrale Sainte-Croix.

Orléans passée, on arrive à Meung-sur-Loire, à 18 km en aval, rive droite.

• • • À Meung : palais épiscopal et collégiale

• Dans la petite ville de Meung (3 500 habitants), la Loire avec sa batellerie, mais aussi ses violences, s’impose à la vie quotidienne. Les gens de rivière sont nombreux dans les registres paroissiaux, et on les aperçoit parfois à proximité des musiciens : en 1787 le chantre André-Sébastien BOUZY épouse la fille d'un maître marinier. Le 10 août 1787, le vicaire de Saint-Nicolas relate qu’il vient d’enterrer Martin-Jacques ROULLEUX, enfant de chœur du chapitre, « noyé la surveille » et dont le corps emporté par les tourbillons du fleuve a été « rapporté chez ses père et mère ». Ce garçon, qui allait avoir 11 ans, est le fils aîné de l’un des chantres de la collégiale. On voit ses confrères faire bloc autour de lui à l’occasion de ce drame.

Seigneurs de la ville, les évêques d’Orléans venaient volontiers au château, leur résidence d’agrément, remaniée au fil du XVIIIe siècle et décorée avec faste par Mgr Jarente à partir de 1771 (chapelle de style néo-classique ajoutée en 1784, parc aménagé à l'anglaise, avec rivière artificielle, pavillon de musique de plan octogonal, orangerie et glacière). C’est dans son château de Meung qu’il décède en mai 1788.

• La collégiale Saint-Liphard avait été fondée au début du XIe siècle. Les évêques d’Orléans en nommaient les dignitaires et les chanoines. Jean Mesqui explique que jusqu’à la Révolution l’édifice était séparé en deux parties, répondant à sa double fonction : collégiale pour le chapitre sous l’invocation de saint Liphard, et paroissiale pour les habitants de l’intra-muros, sous celle de saint Nicolas (patron des bateliers et des franchissements de rivière). Le chœur liturgique réservé au chapitre comprenait l’abside, deux travées droites et la croisée du transept, cette dernière étant isolée des deux bras du transept par des murs et du vaisseau central par le jubé construit à la fin du XVIIe siècle.

L'ancienne collégiale St-Liphard a Meung-sur-Loire, vue aérienne (www.meung-sur-loir.com)

Au XVIIIe siècle, le chapitre compte 22 puis 20 prébendes. Les dignitaires dont La France ecclésiastique publie les titres et les noms sont au nombre de cinq.

Les effectifs chantants connus de Saint-Liphard se résument en 1790 à trois chantres, dont l’un joue également du serpent. Ce dernier, « Filbert » [Philibert] VIGNON, âgé de 29 ans, est fils de Florent VIGNON qui au même moment chante la basse-contre à Saint-Aignan d’Orléans. Le chantre-serpent de Meung est dit « sans autre état que celui de chantre », et il en va de même de l’un des deux autres, Jacques ROULLEUX, 37 ans, en poste depuis près de vingt ans. Le troisième homme, en revanche, André-Sébastien BOUZY, 31 ans, est certes chantre depuis huit ans, mais aussi « cordonnier de son état », ce que ne manque pas de signaler le directoire du Loiret dans le tableau qu’il communique au Comité ecclésiastique. Deux prêtres, DUVAL et MAILLOT, occupent les places de « vicaires perpétuels », établies en 1778 par la suppression de deux prébendes canoniales. Ils sont notamment chargés de « soutenir la psalmodie du Chœur ». Le chapitre rémunère également un sacristain, un bedeau, et un sonneur. Enfin, il entretenait des enfants de chœur, tel le petit noyé évoqué, mais ceux de 1790 n’ont pas surgi des sources consultées.

Au cours du second semestre 1792, prenant acte de la loi du 1er juillet, l'administration centrale décide de verser à BOUZY au titre de ses services en tant que « chantre du chapitre de Meung » une pension annuelle de 292 livres. Or le même document mentionne la même décision prise pour un certain Jean LEFÈVRE, lui aussi « chantre du chapitre de Meung » qui ne figurait pas dans l’état de début 1791 envoyé à Paris... et qui s’avère être en poste à la collégiale depuis un demi-siècle ! On aboutit donc à des effectifs de trois chantres, un joueur de serpent, deux prêtres soutenant le plain-chant, et deux ou quatre enfants de chœur.

Après la suppression du chapitre, l’édifice devient dans sa totalité église paroissiale, d’abord sous le vocable de Saint-Nicolas, puis dès le 11 juin 1791 de Saint-Liphard. En novembre 1793, il se mue en Temple de la Raison puis de l’Être suprême. Évoquant la suite de l’histoire de l’édifice, J. Mesqui écrit : « Durant les premiers mois de 1794, les objets d’or et d’argent furent inventoriés et enlevés, l’orgue du chapitre disparut », précisant en note qu’un jeu d’orgues existait dès le début du XVIe siècle. Cet orgue était-il encore utilisé à la veille de la Révolution ? Si oui, l’organiste en reste à l’heure actuelle inconnu.

Il faut passer rive gauche du fleuve et s’en écarter d’une lieue pour arriver à Cléry, sur la route d’Orléans à Beaugency.

• • • Notre-Dame de Cléry : un chapitre « royal » mais modeste

La ville de Cléry compte quelque 1 700 habitants à la fin de l’Ancien Régime. La renommée du lieu naît d’une statue de la Vierge qui y aurait été découverte au XIIIe siècle par des laboureurs, ce qui attira immédiatement des pèlerins et suscita la création d’un petit chapitre. Sur les ruines du premier édifice, Louis XI fit élever une magnifique collégiale à laquelle il conféra le titre de chapelle royale, et où il voulut avoir son tombeau. En 1790, le chapitre de Notre-Dame de Cléry a 10 000 livres de revenus et est composé d’un doyen et de dix chanoines. Il a du mal à tenir le rang que lui imposent son titre de chapitre royal et son brillant passé.

Le personnel adulte employé par la collégiale au service du culte semble se réduire à un sonneur loueur de chaises de 65 ans et deux bedeaux de 60 et 67 ans. Aucun musicien ni chantre ne s’est manifesté auprès des autorités pour réclamer un secours quelconque. Les voix des enfants de chœur étaient-elles seules à résonner dans l’immense église ? En novembre 1790, ils sont quatre. François FAUVET, 13 ans, est en poste depuis six ans. Simon JAVOY, 12 ans, est arrivé un an plus tard, Antoine COUTURIER, 11 ans, est là depuis quatre ans et le dernier, Mathieu MOTTU, 10 ans, depuis trois ans. On voit que la dégressivité des âges et des durées de service est très régulière. Leurs pères exercent des métiers artisanaux classiques : cordonnier, charron.

En mars 1791, le district de Beaugency propose d’attribuer 100 livres à chacun « suivant l'usage du cy devant chapitre, afin de les mettre à portée d'apprendre un métier », avis qui est suivi par le département. François Fauvet ne profitera pas de cette somme pour se doter d’un véritable métier : on le retrouve journalier. Simon Javoy devient cordonnier, comme son père. Les années passées au service de la collégiale n’ont donc pas influé sur leur destin ultérieur.

Regagnons notre gabarre. À 8 km en aval de Meung, sur la rive droite, on arrive à Beaugency.

• • • Chantres, serpent et orgues à l’abbaye de Beaugency

• Petite ville active peuplée d’environ 4 500 habitants en 1789, Beaugency est située au cœur d’un terroir qui, écrit l’abbé Patron, « produit de bons vins, des fruits et des céréales ». Mais son atout maître est son pont : depuis le Moyen-Âge, en effet, la ville est dotée de l’un des rares ponts permettant le franchissement de la Loire, performance technique eu égard à la largeur du lit du fleuve à cet endroit, aux modifications qui affectent le dessin de ses rives et à la violence des crues. Beaugency est donc un nœud d’échanges, tant par la voie d’eau que par la route (nombreuses auberges, relais de postes).

• L’abbaye Notre-Dame est une collégiale médiévale transformée dès la fin du XIIe siècle en une abbaye peuplée de chanoines réguliers. Intégrée à la Congrégation de France (Génovéfains) en 1642, elle le demeure jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Au début de l’année 1791, le district recense le personnel rémunéré par les Génovéfains. Outre un sonneur bedeau, l’effectif comporte deux chantres, un joueur de serpent, et un unique enfant de chœur, Louis LECLERC, âgé de 12 ans. Le premier des deux chantres, Louis MERCIER, quoique jardinier en même temps, effectue depuis trois ans un « service journalier » à l’abbaye, pour 150 livres de gages par an. Inversement, le second chantre, Charles VACHER, ne reçoit que 60 livres car son service se réduit aux « fêtes et dimanches seulement » et il est par ailleurs maître d’école. Le service du joueur de serpent HUGUET est probablement de même amplitude puisqu’il est payé 50 livres seulement (il gagne sa vie en étant menuisier). L'abbaye bénéficie aussi – et peut-être surtout – de la présence d'un orgue, touché par Pierre-Louis CHAUVIN.

Peu après Beaugency, le fleuve quitte le territoire du Loiret pour entrer dans celui du Loir-et-Cher et filer vers Blois. Notre voyage virtuel se poursuivra donc par voie terrestre, à travers le Gâtinais puis la Beauce.

IV - ORGANISTES ET CHANTRES DANS LES PETITES VILLES DU GÂTINAIS ET LES GROS BOURGS DE LA BEAUCE

La capitale du Gâtinais est incontestablement Montargis. Elle est suivie de Pithiviers, de moitié moins peuplée, et de nombreuses petites villes disséminées.

• • • À Montargis : chantres, enfants de chœur et organiste paroissiaux

« Il n’y a point de chapitre à Montargis, mais seulement une paroisse dédiée à Ste Marie-Madeleine ». En présentant ainsi la situation, le Calendrier historique de l’Orléanois pour 1776 suggère – sans l’exprimer – un étonnement. En effet, cette paroisse unique d’une ville importante (plus de 6 000 habitants en 1790) a des moyens et un rayonnement que bien des collégiales n’atteignent pas. Son activité musicale à la fin de l’Ancien Régime est connue grâce à la bonne conservation des archives de la fabrique et à l’article que lui a consacré Frédéric Pige en 2009.

• La fabrique paroissiale peut entretenir un orgue et même en faire construire un neuf durant la seconde moitié des années 1770 par le facteur parisien Adrien LÉPINE, qu’avait recommandé Dom BEDOS. Celui-ci avait promis de venir expertiser et assurer la réception de l’orgue lorsqu’il serait terminé. Mais « étant tombé en paralisie et hors d’état de se transporter en cette ville », il est remplacé par le facteur parisien SOMMER qui se fait accompagner de l’organiste BEAUVARLET dit CHARPENTIER « pour juger de la partie harmonique dudit orgue ». Chacun des deux demande 24 livres par jour utilisé, plus 30 livres pour frais de voyage, étant entendu qu’ils sont évidemment nourris et logés durant leur séjour à Montargis. Le nouvel orgue est reçu en juin 1780. Il sera ensuite entretenu par son constructeur pour un abonnement de 72 livres par an. La fabrique ne lésine pas lorsqu’il s’agit de l’orgue.

Le personnel paroissial comporte suisse, sonneur, loueur de chaises, « réveilleur », « chasse-chiens », blanchisseuse..., ainsi que chantres, enfants de chœur et organiste. Les chantres groupés autour du lutrin sont en nombre inconnu. Certains d’entre eux viennent chanter aux offices à titre bénévole (« en qualité de chantre libre et volontaire »). Seuls deux sont rémunérés. Le second chantre – qui en 1790 est Pierre-Philippe GRAVIER – ne touche que 84 livres par an, piètre dédommagement qui impose l’exercice d’un métier à côté. Le premier chantre est en même temps maître des enfants de chœur, auxquels il doit enseigner le plain-chant, la lecture, l’écriture, « leur religion », tout en veillant « sur leur conduitte ». Depuis la Toussaint 1776, c’est Claude-François PIFFAULT qui exerce cette double charge, aux gages de 350 livres en 1790. Les enfants de chœur sont quatre, qui « doivent profiter pendant sept ans des leçons du maître ». La volonté de la fabrique est explicitement que « cette école des enfants de chœur devroit être une espèce de pépinière ou de séminaire de chantres » (9 juillet 1769).

Le bel orgue neuf est en 1790 aux mains de Pierre-Rodolphe JOSSIER. Fils aîné de l’organiste précédent, Pierre JOSSIER, il lui a succédé à son décès, en juillet 1784 : il n’avait pas encore 18 ans. Rapidement père de famille nombreuse, il tente au début de la Révolution d’augmenter ses revenus en exploitant une salle de danse appelée Le Cirque Français. En 1794, il la revend et, laissant sa famille à Montargis, il part tenter sa chance à Paris. À partir de fin 1799, il est à nouveau attesté à Montargis, comme « musicien », maître ou professeur de musique. Probablement a-t-il retrouvé sa tribune car la qualité d’organiste lui est parfois donnée à l’occasion de certains actes d’état-civil.

• La ville de Montargis comptait un autre orgue : celui du couvent des Dominicaines. Là exerce « depuis [sa] jeunesse » l’organiste Élisabeth-Louise FILLEUL, qui a presque 60 ans en 1790. Elle est l’une des quatre sœurs Filleul, toutes quatre organistes. Alors que les trois autres exercent dans des établissements parisiens, elle est la seule à avoir vécu en province.

• • • Prolixe et féru d’orgue, le curé de Pithiviers

• La petite ville de Pithiviers (presque 3 000 habitants en 1790) présente un cas original sur le plan des sources relatives à la musique d’Église. En effet, François Regnard, curé de la paroisse Saint-Salomon avant la Révolution, a noirci les pages du registre paroissial de notations personnelles sur divers sujets, qui permettent de comprendre les débats qui agitèrent la communauté paroissiale (sur la suppression des bancs, par exemple, en 1786). Mieux encore : ce curé est amateur d’orgue et il en parle abondamment ! Vers 1780, profitant « d’une occasion favorable », il finance d’abord l’acquisition d’un petit instrument de quatre pieds dans le but « uniquement de faire toucher l’orgue par un enfant de chœur, le peuple chantant », écrit-il. Mais le passage de Lazare RAMEAU en 1781 perturbe ses plans : « les paroissiens ravis de l’éclat de son jeu, conclurent qu’il ne suffisoit pas d’avoir du plain chant sur l’orgue » et tentent de s’attacher Rameau avec de maigres émoluments de 150 livres, avant de doubler leur mise en 1782 pour rémunérer BRÉDEL puis, à partir du 25 mars 1783, Pierre MÉRIOT. Durant les mêmes années, le facteur Jean-Baptiste ISNARD vient d’Orléans construire un orgue de huit pieds à Saint-Salomon.

Son inauguration en juillet 1784 bouleverse encore une fois la paroisse : l’ancien organiste de Saint-Benoît-sur-Loire, Jean-Louis GONNIN, devenu maître de clavecin à Paris, éblouit les auditeurs par « la noblesse et la rapidité » de son jeu, par sa « science » et sa « fécondité ». On réclame un concours, MÉRIOT préfère démissionner. Une assemblée de paroisse, – « très nombreuse » précise le curé –, fixe les gages du nouveau venu à 600 livres. S’ensuivent de longues pages qui content par le menu la persécution morale exercée ensuite par l’organiste sur le curé – à en croire ce dernier – pages qui donnent des aperçus passionnants sur le quotidien de ces deux personnages. Le conflit prend fin avec le décès de GONNIN en octobre 1788, remplacé à compter du 1er janvier 1789 par Jacques MARLÉ, l’organiste en place en 1790.

Entre temps, le curé et la fabrique ont conjointement financé la transformation, toujours par ISNARD d’Orléans, du huit pieds en un grand orgue de seize pieds, installé sur une nouvelle tribune édifiée aux frais du curé. Celui-ci rend compte des étapes successives du chantier, jusqu’à l’inauguration le 3 août 1789.

En plus de l’organiste, l’église Saint-Salomon rétribue un chantre, appelé GENDROT par le curé Régnard, mais qui signait clairement JEANDROT à son mariage trois décennies plus tôt. Originaire du Vexin, il est chantre et maître tixier de toile à Pithiviers.

• La collégiale Saint-Georges est loin d’être aussi bien éclairée que la paroisse voisine. Avec une dignité et huit chanoines (Calendrier historique de l’Orléanois pour 1776), le chapitre est des plus modestes. Ses archives semblent avoir disparu.

Deux « choristes » actifs en 1790 y ont été identifiés : Simon LAUREAU, sur lequel une enquête complémentaire intéressante a pu être menée, et le sieur HÉLIE dont, à l’inverse, on ne connaît à peu près rien. Si ce n’est une belle anecdote révélatrice de l’attachement que pouvaient avoir les chantres envers leurs outils de travail : lors de la vente du mobilier de l’église collégiale, le 16 avril 1791, il se porte acquéreur du lutrin en forme d’aigle...

• • • Courtenay : deux paroisses, plusieurs chantres identifiés