Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

Musique et musiciens d’Église dans le département du DOUBS autour de 1790

| Sommaire

Url pérenne : http://philidor.cmbv.fr/musefrem/doubs |

Vaste province, frontalière avec la Suisse et toute proche de l’Alsace et de l’Allemagne, la Franche-Comté, quoique située au cœur de l’Europe, sur l’axe Rhin-Rhône, est pourtant réputée en marge des grands courants culturels européens. Elle a pour capitale Besançon, qui est aussi la ville la plus importante de la région et le chef-lieu d’un grand diocèse. En 1790, province et diocèse sont partagés approximativement en trois tiers, donnant naissance aux départements du Jura, de la Haute-Saône et du Doubs. C’est à ce dernier que le présent chapitre est consacré.

Les principales sources disponibles relatives aux musiciens d’Église du Doubs sont, comme ailleurs, les séries D XIX et F19 des Archives nationales et la série L des Archives départementales. Ces sources sont précieuses et riches en détails car elles regroupent ce qui concerne le clergé et par extension, les demandes de secours des musiciens des chapitres et des établissements monastiques. Ceux-ci y résument leur vie, leur carrière et la situation qui est la leur en 1790-1791... L’enquête a été complétée par des investigations dans l’état civil ancien et dans certains registres capitulaires subsistants.

I – UN TERRITOIRE À DOMINANTE RURALE ET CATHOLIQUE

Tout au long de son histoire, la Franche-Comté a été tiraillée entre la France et l’Empire. Le dernier rattachement de la province au royaume de France ne date que de la conquête de 1674, sanctionnée par le traité de Nimègue en 1678. C’est alors qu’un intendant est venu coiffer toutes les institutions existantes et que Besançon a retrouvé son rôle de capitale, Louis XIV y installant l’intendant, y transférant le Parlement en 1676 puis l’Université en 1691. La législation française y est progressivement introduite.

Bien sûr la création des départements en 1790 provoque « la mort civile de la province » de Franche-Comté, selon l’expression de Lucien Febvre, l’ancienne province se trouvant démembrée en trois entités. Le département du Doubs doit son nom à la rivière qui sur une partie de son cours tient lieu de limite entre la France et la Suisse, avant de passer par Besançon, puis de rejoindre la Saône. Néanmoins, la partition départementale se fait non sur des critères géographiques, mais en respectant d’une manière générale le tracé des anciens bailliages. « L’héritage administratif de l’Ancien Régime a donc pris le pas sur les considérations naturelles pour créer le département » écrit Mathieu Kalyntschuk (auquel la description qui suit doit beaucoup).

• • • Du bas pays à la montagne, des productions diversifiées

Les paysages du Doubs s’élèvent progressivement du nord au sud, permettant de distinguer trois grands ensembles de reliefs.

Au nord, le bas pays, parfois improprement qualifié de plaine, s’étire de Montbéliard à Besançon, entre l’Ognon et le Doubs. Au XVIIIe siècle, et jusqu’au milieu du XIXe siècle, ce bas pays est dominé par une polyculture céréalière, viticole et forestière, où l’élevage n’occupe qu’une place secondaire.

Au centre, des plateaux d’altitude croissante de 500 à 800 mètres se succèdent, creusés par des affluents du Doubs, la Loue et le Dessoubre notamment. Autour de quelques îlots de proto-industrialisation (taillanderie, horlogerie), l’activité agricole juxtapose élevage et labours, production de fromages et polyculture, parfois avec une spécialisation comme, autour d’Amancey, la pomme de terre à destination de Besançon ou de Salins [Jura].

Enfin, au sud, s’étagent les montagnes, dont l’altitude est comprise entre 800 mètres et le point culminant du département, le Mont d’Or, 1 463 mètres. Là, l’économie se partage entre l’élevage et la production de fromages qui en découle, l’exploitation forestière et une industrialisation rurale douce, caractérisée notamment par l’horlogerie. Cet espace est aussi une zone frontalière où les échanges commerciaux vont bon train.

À la fin du XVIIIe siècle, les paysages agricoles comtois sont beaucoup plus diversifiés (polyculture, prairie, vigne, forêt) qu’ils ne le deviendront plus tard lorsque la spécialisation pastorale s’imposera partout autour de la vache Montbéliarde.

Au chapitre des productions qui ont fait la réputation du futur Doubs, il convient de ne pas omettre le sel des salines royales construites entre les villages d’Arc et de Senans par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux à partir de 1775, et qui ont fonctionné de 1779 à 1895. Leur emplacement a été choisi à proximité de la ressource en bois (forêt de Chaux), ce qui oblige à faire venir l’eau salée depuis Salins par un saumoduc (canalisations en bois de sapin de plus de 21 km de long).

• • • Un bastion catholique

Sur le plan religieux, la Franche-Comté était restée un cas un peu à part. Le diocèse de Besançon se trouve sur une « frontière de catholicité » (Pierre Chaunu), au contact des églises réformées (le calvinisme en Suisse, le luthéranisme au nord de la province comtoise, en Alsace et dans le pays de Montbéliard). La Comté reste marquée par l’exclusivité religieuse catholique, alors qu’elle est rattachée officiellement depuis 1678 à la France, état de mixité confessionnelle (mais l’édit de Nantes n’a pas été introduit en Comté, et il est de toutes façons révoqué sept ans plus tard). Cela confère durablement aux membres de son clergé une mentalité de soldats de la Réforme catholique.

• • • Des limites nord-est fluctuantes

Le diocèse de Besançon, avec 825 paroisses, est l’un des plus grands de France. Selon La France ecclésiastique de 1790, ses revenus se montaient à 36 000 livres. Il couvrait la totalité du nouveau département du Doubs, et l’essentiel de la Haute-Saône et du Jura, s’étendant au nord jusqu’aux Vosges (Darney), au sud-ouest jusqu’à la Saône-et-Loire (Louhans) et à l’est jusqu’à la frontière avec la Suisse (depuis 1782).

De nombreuses retouches l’avaient affecté antérieurement. Ainsi en 1782, à la suite de longues négociations, vingt paroisses quittent le diocèse de Besançon pour celui de Bâle, tandis que vingt-neuf autres, situées dans la partie française de la Haute-Alsace, sont « cédées et transportées » de la juridiction de Bâle à celle de Besançon « à perpétuité » (P. Rebetez-Paroz, 1943).

La Révolution poursuit le mouvement. À sa création, le département du Doubs est subdivisé en six districts : Baume [-les-Dames], Besançon, Ornans, Pontarlier, Quingey, Saint-Hippolyte (appelé un temps Doubs-Marat, puis Hippolyte).

En 1793 la Convention prend possession de la principauté de Montbéliard. La ville et son « pays » constitué de quarante municipalités deviennent un district, d’abord rattaché à la Haute-Saône. En ventôse an V (mars 1797), le pays de Montbéliard est incorporé au département du Mont-Terrible, créé en 1793 autour de Porrentruy. Trois ans plus tard, lorsque le département du Mont-Terrible est supprimé (loi du 28 pluviôse an VIII, 17 février 1800), son territoire est rattaché au Haut-Rhin. Enfin en 1815, lorsque le Traité de Vienne redessine les frontières, une grande partie de l’ancien Mont-Terrible est attribuée à la Suisse, et Montbéliard se trouve rattaché au Doubs.

Actuellement, dans la série L des archives départementales du Doubs, le district de Montbéliard forme un artificiel 7e district, qui, dans la réalité, n’a jamais existé (les districts ayant été supprimés en 1795). Logiquement, ne s’y trouvent que des papiers assez tardifs. Si l’on se souvient que par ailleurs il s’agissait d’une principauté luthérienne, on conviendra que la zone de Montbéliard occupe une place à part dans notre enquête.

II – BESANÇON À LA FIN DE L’ANCIEN-RÉGIME : UNE CAPITALE CULTURELLE ET MUSICALE

Besançon comptait environ 32 000 habitants en 1789-1790 – mais 25 000 seulement en 1793 : ayant perdu son rôle de capitale provinciale, ravalée au rang de simple chef-lieu d’un département pauvre, « Besançon est la grande victime de la départementalisation », selon la formule de Jean Courtieu (1982).

• • • « Un parfait spécimen des capitales provinciales de l’Ancien Régime »

Nichée dans un méandre du Doubs, Besançon a été fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Sa citadelle, située au sommet du Mont Saint-Étienne, a longtemps eu la réputation d'être imprenable. Le cœur de la ville ancienne – surnommé La Boucle – a pour colonne vertébrale l’ancien cardo, devenu la Grand’ Rue, qui mène des abords du parvis de la cathédrale jusqu’au Pont Battant. Au-delà de ce pont, rive droite, au nord de la Boucle, se développe le faubourg de Battant, ceint de remparts depuis le XIIe siècle et peuplé de vignerons, de tanneurs, de petits artisans, de lavandières…

• Une active cité administrative et militaire

Selon la description qu’en brosse Robert Darnton (1982), la ville regroupe « un gouvernement militaire, un parlement, un bureau des finances, une académie, une université et une collection d’administrations judiciaires et fiscales », qui font d’elle « un parfait spécimen des capitales provinciales de l’Ancien Régime ». Darnton insiste sur l’absence d’industrie importante – en dehors d’une fabrique de textile – et sur l’existence d’un commerce prioritairement destiné à « satisfaire les besoins des soldats, parlementaires, hommes de loi et fonctionnaires qui affluent ». L’aspect urbain se transforme, « des maisons élégantes de style Louis XV et Louis XVI poussent dans ses quatre rues principales et parallèles qui traversent le centre de la ville ». En une formule imagée, l’historien américain affirme : « Il est pratiquement impossible de traverser une rue de Besançon sans rencontrer un homme de robe ou d’épée » puisqu’un habitant sur quarante est ecclésiastique et un sur sept militaire (1982, p. 313).

• La ville bénéficie d’une riche diversité d’institutions culturelles et éducatives

Parlementaires et fonctionnaires fréquentent son théâtre, ses trois loges maçonniques, envoient leurs fils dans son collège anciennement jésuite, son université, et son « Académie royale pour l’éducation de la noblesse », ainsi décrite par l’Almanach du Comté de Bourgogne pour l’année commune 1789 (à Besançon, imprimerie J. Fr. Couché) :

« On peut entrer dans cette académie, pensionnaire ou externe.

L’exercice principal est celui du manège ; mais on y trouve aussi des maîtres en tous genres, maîtres de langues, de mathématiques, d’armes, de danse, d’instrumens, &c. enfin tout ce qui peut remplir l’éducation pour l’utile & pour l’agréable. »

En 1781, l’Almanach de la librairie dresse une liste de douze libraires et quatre libraires-imprimeurs, chiffres importants pour une ville de cette taille. L’un d’eux, le sieur Lepagnez cadet, tient depuis 1770 un cabinet littéraire « considérable », enrichi fin 1785 d’un « grand nombre de livres nouveaux » dont l’abonnement annuel coûte 24 livres (Affiches et Annonces de la Franche Comté, 28 février 1770, Journal de la Franche-Comté, 19 décembre 1785). Et Darnton d’en conclure « Besançon était un bon endroit pour les livres » (Un tour de France littéraire…, 2018, p. 258). La ville est ouverte aux idées nouvelles : le libraire Lepagnez se vante d’avoir « farci » sa « petite province » de 390 souscriptions à L’Encyclopédie in-quarto. Les Affiches et Annonces de la Franche-Comté, y sont publiées précocement, de 1766 à 1775 puis de 1779 à 1789 (sous diverses variations de titres, voir bibliographie).

L’inauguration du nouveau théâtre de Besançon, d’une capacité de 2 000 places, a lieu le 9 août 1784, en présence du prince de Condé et du duc de Bourbon. Son concepteur n’est autre que Claude-Nicolas Ledoux, et son financement a été largement pris en charge par l’administration royale et non par les autorités municipales. Il s’agit d’un bâtiment à l’architecture résolument inspirée des théâtres antiques (péristyle d’entrée à six colonnes…), mais les innovations majeures de Ledoux concernent l’intérieur de la salle. Partant du principe que celui qui paye le plus cher doit être au plus près de la scène, il inverse la distribution habituelle des publics et installe les spectateurs de rang supérieur sur le parquet tandis que domestiques et soldats se tiennent debout, entre les colonnes qui surplombent la salle. Autre innovation : Ledoux crée une fosse d’orchestre sous l’avant-scène, expliquant que « les musiciens exécutants seront adossés au théâtre » et qu’ainsi le son se diffusera mieux dans la salle (E. Scachetti, 2013, p. 155-158).

• Les échos d’une active vie musicale profane sont perceptibles dans la presse

L’hebdomadaire Les Affiches et Annonces de la Franche Comté mentionne assez fréquemment des instruments de musique proposés ou recherchés. Ainsi, à trois mois d’intervalle de la même année 1768 : « Un clavessin à vendre, en bon état. Il faut s’adresser chez M. l’avocat Bouvot, Grande Rue, à Besançon. » et « Un Seigneur désireroit trouver une orgue ou épinette à louer. S’adresser au Bureau des Affiches. » (22 juin et 14 septembre 1768). Ces deux annonces se révèlent représentatives tant des instruments que des milieux sociaux concernés. Sur les dix-sept années dépouillées, ont été relevées 65 propositions d’instruments à vendre : les clavecins et épinettes arrivent en tête (20 cas), suivis des orgues de salon ou « portatives » (10), des violons (9), des violes (7) et des forte-pianos (6). On trouve aussi mention de harpes (3), flûtes (2), guitares (2), mandolines (2), cistre, cor, flageolet, vielle… (Nb : lorsque deux annonces similaires ont été insérées à peu de distance l’une de l’autre, concernant manifestement le même instrument, elles n’ont été comptées que pour une seule occurrence).

Ces instruments peuvent être fournis ou réparés par des luthiers installés en ville ou de passage : sept annonces émanent de ce corps de métier. Certains sont spécialisés (« Il fait, vend, raccommode & loue des instrumens à cordes », 11 août 1783), d’autres s’affichent comme généralistes (« Il est arrivé en cette Ville un Luthier qui fait & raccommode toutes sortes d’instrumens de musique », 7 août 1771).

D’autres artisans se disent non pas luthiers mais facteurs (« Le sieur VABRE, facteur de clavessins & de forte-pianos, élève de Paris… » 12 février 1779), ou plus modestement « faiseurs » (« François VUILLAUME, faiseur de serinettes […] fait & raccommode les serinettes & en change les airs », 11 août 1783). Quant au maître à danser/musicien Jean-Baptiste CODET, il « tient fabrique de cordes d’instrumens, qu’il vend en gros & en détail » (28 janvier 1782).

Ces luthiers et facteurs jouent un rôle important dans la circulation des instruments, parfois de prix, fabriqués par d’autres, qu’ils ont peut-être réparés avant de les proposer à la vente : « Si quelque amateur désire des violons de Crémone, il en a trois, dont deux Amatis [sic] » annonce le sieur BARBIER en juillet 1779. Comme les cinq clavecins ou épinettes des réputés facteurs anversois RUCKERS proposés au fil des années examinées, les trois violons du sieur BARBIER indiquent qu’il existait à Besançon et dans d’autres villes de Franche-Comté des amateurs d’instruments de qualité, susceptibles d’y mettre le prix.

Les propositions de leçons sont paradoxalement moins nombreuses que les ventes d’instruments. Cela indique que les maîtres ou maîtresses de musique « nouvellement arrivés en cette ville » selon la formule consacrée, utilisent surtout le bouche-à-oreille pour constituer leur clientèle. Néanmoins certaines annonces de presse sont révélatrices des possibilités offertes aux Bisontins. À titre d’exemples, citons l’annonce des dames « GILBERT de Metz, mère & fille, arrivées nouvellement à Besançon », qui « enseignent par principes la musique vocale & à jouer de la basse de viole & par-dessus de viole, ainsi que de pincer de la harpe » (23 août 1769) ou celle du sieur BERSON, « Musicien de Paris, élève du célèbre DUPORT », qui propose « des leçons de violoncelle aux amateurs de cet instrument » (29 avril 1782).

D’autres annonces émanent de musiciens bien installés en ville, comme l’organiste de la cathédrale Pierre VAUCORET qui « enseigne à toucher le clavessin, forté piano, violon, violoncelle, pardessus de viole ou quinton & autres instrumens dans les principes les plus nouveaux & les plus intelligibles, ainsi que la musique vocale » (1er mai 1772). Ou encore Pierre-Georges BERTRAND, organiste de l’église Saint-Maurice de Besançon, qui « offre ses services au Public pour des leçons de clavessin, de violon, de guitare allemande, de flûte & même de flajolet [sic] » (24 novembre 1780). Dans ces deux exemples, on peut être frappé par la polyvalence de ces musiciens et la diversité des instruments qu’ils proposent d’enseigner.

Une annonce unique en son genre ouvre d’autres perspectives : un joueur de basse « offre ses services aux amateurs pour accompagner de son instrument dans les concerts » (3 mars 1780). Il ne s’agit pas ici de professer des leçons de son instrument, mais de renforcer numériquement et, peut-on supposer, qualitativement les amateurs qui se regroupent pour jouer ensemble.

Les répertoires pratiqués dans les salons bisontins sont alimentés par divers canaux, commandes parisiennes ou lyonnaises de « musiques nouvelles », abonnements au Courier Lyrique & Amusant ou au Journal de Musique, dont Les Affiches font régulièrement la promotion, achats aux revendeurs de passage qui promettent « toutes sortes de Musiques des meilleurs Auteurs en simphonie, sonnate, trio » (25 juillet 1770), ou encore achat aux enseignants de musique qui complètent leurs offres de leçons par des ventes de partitions (« une collection complette de Musique des meilleurs Compositeurs, tant pour la Voix que pour le Violon », 7 et 14 novembre 1770).

• Les registres paroissiaux de Besançon regorgent de « musiciens »

Le terme, employé sans plus de précision, désigne des hommes dont on peut penser qu’ils se partagent entre concerts et leçons. Cela différencie Besançon de bien des villes où les musiciens d’Église sont les principaux – voire les seuls – acteurs de la vie musicale locale.

À la veille ou au commencement de la Révolution, on rencontre à Besançon Jean-Philippe ARNAUD (occasionnellement attesté comme compositeur dans Les Affiches), Louis-François AUBERT aperçu durant moins d’un an, en 1788-1789, Jacques BRASSEUR, tailleur d'habits devenu maître à danser et musicien, Georges BRICKMEYER, originaire de Ratisbonne, Léonard BURTHEZ, trompette de la Ville, « chargé de la musique qui a joué à l’ostention du Saint-Suaire » en mai 1791, le Dauphinois Henri CLAVAUX d’abord militaire puis « musicien de profession », le jeune Claude-Louis COURCIER, Jean-Antoine DACLIN et ses fils, Jean-Baptiste-Joseph DEMOUTIERS, Gabriel GUYET (beau-frère de Didier HUMBLOT, le serpent de la cathédrale), Jean-Marie GANDON, né à Vannes, l’un des rares hommes de l’ouest à exercer à Besançon, Joseph HEMMERLEIN, professeur de piano né à Munich (qui sera ensuite organiste à Langres), le joueur de clarinette originaire de Cologne Jean MARCHALLY, Jean-François-Marie MALIQUET et Armand-Antoine-Edme MORIN, chacun d'eux dit « musicien de profession » en 1788, Pierre MOULINET natif de Valenciennes, Hubert NOLL, né près de Coblence, arrivé à Besançon avant 1786 comme musicien militaire, Jean-Antoine RICKERT, lui aussi arrivé sous l’uniforme, Jean-René ROLLOT « professeur de musique », Jean-Claude ROUTHIER parfois qualifié de « symphoniste », ou encore les divers membres de la famille LAPRET… et sans doute bien des musiciens qui restent à découvrir.

Quelques autres sources ont d’ailleurs fait surgir des noms supplémentaires. Un texte anonyme publié dans Le Journal de la Franche-Comté au lendemain de la Sainte-Cécile 1783 chante les louanges de cette « fête brillante » orchestrée sous les auspices de ce « jeune homme intéressant que le Chapitre métropolitain a appelé depuis peu dans son sein pour diriger sa musique », c'est-à-dire Louis-Nicolas DOLLÉ, le nouveau maître de la cathédrale. Le critique applaudit « au cor d’HISPACH, à la flûte de NOEL, à la clairinette de BROEMER [actuellement non identifié] & au violon de MICHAUX », sans oublier « les Artistes qui font honneur à notre patrie », parmi lesquels il distingue le jeune compositeur Jean-Philippe ARNAUD et le maître de musique Louis-François AUBRY. Non sans fierté cocardière, l’auteur proclame : « il est peu d’orchestre en province qui puisse offrir autant de force & de supériorité que le nôtre », et conclut qu’« il est doux pour le sieur DOLLÉ d’être secondé par de pareils gens ».

Un peu plus tard, le mémoire du musicien DACLIN pour la fête du 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800) ne comporte pas moins de 21 noms, sans compter le joueur de grosse caisse, non nommé. Cette liste mêle anciens de la cathédrale et musiciens profanes, peut-être amateurs pour certains.

Quant aux musiciens militaires, ils sont eux aussi très nombreux, au gré des régiments stationnés à Besançon, Enghien Infanterie, Monsieur Infanterie, Piémont Infanterie, Dauphin Cavalerie…

Dans le domaine religieux, Besançon compte onze paroisses et une douzaine de monastères et de couvents. Le principal lieu de musique est la métropole Saint-Jean, dont le chapitre est, de très loin, le premier employeur local de musiciens.

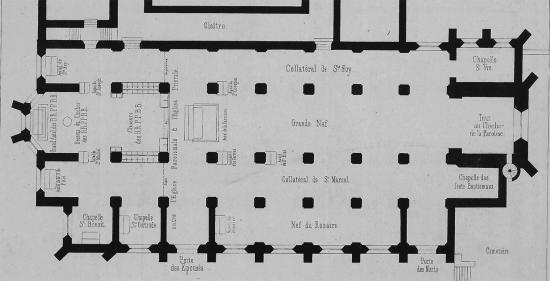

• • • La cathédrale Saint-Jean, pôle musical de Besançon

Le chapitre cathédral est composé de 43 chanoines titulaires, en comptant les quatre dignités (haut doyen, grand archidiacre, grand chantre, grand trésorier) et les quatre personnats (archidiacres). La France ecclésiastique précise qu’on « ne peut entrer dans ce Chapitre que par la voie de la noblesse ou du grade ». Dans le premier cas, il faut faire preuve de seize quartiers de noblesse, huit du côté paternel et huit du côté maternel. Dans le second cas, il faut être fils d’un père noble ou gradué, et être soi-même docteur en théologie ou en droit canon. La distinction se manifestant toujours par le costume, on note que dignitaires et chanoines « portent l’habit violet comme les Évêques, &, au chœur, le rochet épiscopal avec la chape violette fourrée d’hermine en hiver, & doublée de taffetas cramoisi en été ». Plus fortement symbolique encore, dans certaines fêtes, le célébrant porte la mitre, les gants et brodequins. Directement soumis au pape, nommés alternativement par le chapitre lui-même et par le Saint-Siège, les chanoines affichent leur indépendance vis-à-vis de l’archevêque.

• « La composition de la musique et l’art d’enseigner les enfants de chœur »

Pour le district de Besançon, ceux que l’on entend au chœur de la cathédrale se répartissent sans hésitation en trois catégories : le maître et les enfants de chœur, qui forment une classe à part, les chantres, les musiciens (délibération du 21 janvier 1791). Comme le district, examinons d’abord les maîtres de musique et leurs jeunes disciples. La liste des maîtres ayant successivement exercé à la cathédrale est solidement connue pour la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Succession des maîtres de musique à la cathédrale de Besançon

(à partir de 1737)

| Prénom et NOM (dates de vie) | Ville [ou diocèse] d'origine | Dates d'exercice à la cathédrale de Besançon |

| Denis BAZARD (vers 1703 - 17 août 1755) | Besançon | d'avant 1737 à mars 1744 (renvoi) |

| Jean DESHAYES (? - ?) | [diocèse d'Autun] | mai-juin 1744 (intérim) |

| François-Robert DORIOT (27 juillet 1713 - après juillet 1795) | Meaux | du 26 juin 1744 à septembre 1758 |

| Jean-Baptiste-Luc TRABOUILLET (18 septembre 1722 – fin 1782 ?) | Rouen | de 1759 à fin 1782 |

| Louis-Nicolas DOLLÉ (18 juin 1763 – 4 avril 1851) | Saint-Quentin | de septembre 1783 à mi-1792 environ |

On remarque des plages d’exercice relativement longues (14 ans pour DORIOT, 24 ans pour TRABOUILLET), ce qui produit au total moins de noms que par exemple à la cathédrale de Mâcon où de 1744 à la Révolution, donc pour une durée plus courte de sept ans, on compte sept maîtres, ou à celle d’Autun où l’on en compte neuf durant le même temps. Besançon est donc une ville où l’on s’installe, où l’on fait carrière.

En témoigne le dernier maître, ce « jeune homme intéressant » applaudi par la presse, on l’a vu, peu après son arrivée à Besançon fin 1783. Le cursus de Louis-Nicolas DOLLÉ jusqu’à la Révolution suit des logiques souvent observées au fil de l’enquête Muséfrem. Formé comme enfant de chœur à Saint-Quentin, il entre dans la carrière de maître de musique à moins de 19 ans en débutant dans une cathédrale de second rang, Avranches. D’emblée, il savait sans doute que ce ne serait là qu’un poste transitoire : quatorze mois après son arrivée à Avranches, en juillet 1783, il est reçu dans deux chapitres plus relevés, Évreux et Besançon. Il choisit Besançon, où il arrive en septembre 1783 et où il exerce toujours en 1790. S’y était-il de lui-même porté candidat ? Rien n’est moins sûr. Il écrit dans sa requête de 1790-1791 que la place de maître à Besançon étant vacante, « Mrs du chapitre le mandèrent pour l’occuper ». Les chanoines confirment que c’est « sur [leur] invitation » que DOLLÉ est venu à Besançon. Mais comment le chapitre bisontin pouvait-il avoir connaissance des talents d’un jeune maître débutant dans une modeste cathédrale située à 630 km de là ? La prise de contact s’est faite par l’intermédiaire de ces quelques musiciens célèbres, essentiellement parisiens, que l’on consulte de partout en France lorsque l’on a besoin de recruter, et qui connaissent parfaitement le vivier de jeunes maîtres disponibles sur le marché. En l’occurrence, les chanoines bisontins se sont évidemment adressés à François-Robert DORIOT, ancien maître à Besançon devenu maître de la Sainte Chapelle de Paris. Le Journal de la Franche-Comté confirme que c’est bien DORIOT qui a servi d’intermédiaire lorsqu’il écrit que DOLLÉ a « paru au Chapitre sous les auspices d’un maître célèbre que nous regrettons, & dont il fera sans doute oublier l’éloignement » (8 décembre 1783).

Les chanoines avaient tenté fin 1782 et début 1783 de trouver par eux-mêmes un remplaçant à TRABOUILLET par le biais d’une petite annonce locale : « On demande pour l’église métropolitaine de Besançon un ecclésiastique Prêtre, ou dans les ordres, en état de servir de Maître de musique & d’enseigner cet art à huit enfans » (Les Affiches de la Franche-Comté, 30 décembre 1782). Mais, malgré cinq autres publications de la même annonce, l’échelle de la province n’était manifestement pas suffisante pour faire surgir le bon profil de candidat.

Le district de Besançon résume le métier de maître de musique à deux tâches essentielles : « la composition de la musique qui s’y exécute [à l’église] et l’art d’enseigner les enfants de chœur ». Si, certes, le maître de musique était chargé de composer, cela n’empêche pas le chapitre d’acheter parfois de la musique à l’extérieur, comme ces six messes en musique proposées par Jean-Claude-Augustin GUIGNET, le maître de Meaux, en octobre 1786, au prix de six livres par messe.

Le district poursuit : DOLLÉ « jouissait pour remplir ces deux objets qui l’occupaient sans relâche d’une somme de 2 548 livres 10 sols ». Mais « comme il étoit chargé sur cette somme de nourrir les huit enfants de chœur confiés à ses soins, il ne lui restait tous frais faits qu’environ 1 200 livres ». À cela s’ajoutent « un logement, un jardin et beaucoup d’autres bénéfices provenants des cérémonies qui avoient lieu au chapitre », ce qui dessine pour Louis-Nicolas DOLLÉ des revenus finalement confortables.

• Huit enfants de chœur

Les maîtrisiens sont donc huit, souvent évoqués mais rarement nommés dans les documents des années 1790-1791. Des pièces comptables de janvier 1791 livrent leurs noms au moment où sont réglés les derniers frais d’habillement pour ces garçons « qui vont être renvoyés chez leurs parents ». Des artisans de la ville ont fourni huit chapeaux, huit gilets et « huit habits en drap de Silésie fin, bonne qualité, vert bouteille bon teint, tant uni que mêlé », doublés de « serge canourgue forte », ainsi que huit culottes en toile de coton forte, également vert bouteille. Au fil des reçus comptables, on déchiffre les noms suivants, qui ont été confirmés ou retouchés par le dernier registre capitulaire, par une liste tardive (novembre 1792), ainsi, bien sûr, que par l’enquête personnalisée menée sur chacun d’eux quand elle a été possible : BADASQUE (au patronyme peut-être mal déchiffré), Nicolas-Joseph CLÉMENT, FOURNIER, GOUGET (tous deux restés peu documentés), Claude-François MARRULLIER, Jean-Joseph PROPHETTE, Nicolas THELMIE et Jean-Pierre VALDOSKY. Les pères qui ont été identifiés sont écrivain, menuisier, cordonnier, « facteur au bureau des postes de cette ville »…

Le 30 janvier 1791, le district propose d’accorder « aux quatre plus anciens une somme de 300 livres à chacun, et aux quatre plus jeunes 200 livres chacun par forme de gratification ». Si l’on ignore ce que la plupart sont devenus ensuite, il faut signaler tout de même le destin de Jean-Pierre VALDOSKY, devenu chanteur lyrique ! Quant à PROPHETTE, on le retrouve vingt ans plus tard exerçant comme « médecin dentiste » à Nîmes.

• Des chantres et musiciens aux rémunérations contrastées

Selon La France ecclésiastique de 1790, le bas chœur comporte « 6 Familiers, 1 maître de musique, 8 musiciens ».

Les six familiers participent au plain-chant. Les Affiches de la Franche-Comté informant les ecclésiastiques de la province de la vacance de deux places dans cette « familiarité » précise qu’elles « ne s’accordent qu’à ceux qui sçavent leur chant & ont bonne voix » (3 décembre 1779).

Un peu plus de trois ans plus tard, le 17 février 1783, une annonce équivalente reparaît, concernant à nouveau deux places vacantes et s’adressant aux ecclésiastiques « qui ont de bonnes voix ». S’agit-il des deux mêmes places restées vacantes durant tout ce temps ? C’est possible : cette seconde annonce spécifie que « les revenus [de ces places] viennent d’être augmentés », précision vraisemblablement révélatrice de difficultés de recrutement, comme peut l’être aussi le fait que cette annonce soit réitérée deux autres fois, en mars et en avril 1783.

La terminologie utilisée par les administrateurs du Doubs n’est pas si claire qu’ils font mine de l’afficher puisque le premier des chantres par eux cités se révèle finalement à la fois chantre et musicien et que par ailleurs les musiciens sont tant des chanteurs que des instrumentistes. Les quatre chantres reçoivent des rétributions plus élevées que celles des musiciens. Au sommet se trouve Pierre MARGAULX, « chantre et musicien récitant », également dit « basse taille récitante », qui touche 720 livres, tandis que les trois autres émargent à 600 livres. La différence est liée d’une part à la spécialisation (le récitant est chargé des solos) et d’autre part à l’ancienneté (MARGAULX est là depuis 23 ans, ayant très probablement été engagé à la suite de l’avis paru dans la presse fin 1766 annonçant la vacance du « poste de Basse-taille en l’église métropolitaine de Besançon »).

Reprenons la délibération départementale du 21 janvier 1791 déjà évoquée. Le Département néglige les familiers et distingue sans hésiter deux catégories au sein du corps de musique de la cathédrale : « la première de quatre chantres, qui sont les sieurs Margot, Thouveret, Lepine et Emeri ; et la seconde de cinq musiciens, qui sont les sieurs Robert, Flamand, Humblot, Fischer et Jelcher [JECKER] ». Avec ce total de neuf hommes, on est d’une unité au-dessus du chiffre donné par La France ecclésiastique pour les musiciens du bas chœur bisontin (chiffre qui vraisemblablement considérait l’organiste, JECKER, à part).

Les trois premiers musiciens reçoivent chacun 480 livres. Joseph FISCHER, qui joue de la basse seulement les dimanches et fêtes, ne coûte que 144 livres au chapitre métropolitain, mais on sait qu’il est par ailleurs « employé dans la musique des Spectacles » et que ses talents « luy fournissent plus de ressources ». Lui-même l’admet implicitement dans sa supplique, mais indique que « par contrecoup son état qui est un objet de luxe se trouve réduit dans les circonstances présentes à presque rien » – ce qui revient à dire que sa fonction de musicien est considérée comme non essentielle…

La plupart de ces hommes arrondissent leurs revenus par des activités complémentaires. Pour certains, il s’agit de leçons de musique. Tel était le cas en 1766 de CHATILLON qui annonçait dans la presse enseigner la musique vocale et avait le grand mérite de donner ses tarifs (« 4 livres par mois pour les personnes qui veulent aller chez lui, & 6 livres lorsqu’il est demandé en Ville »), allant jusqu’à préciser, ce qui est rare : « Chaque mois est composé de vingt leçons » (2 juillet 1766).

Pour d’autres, il s'agit vraisemblablement de petit commerce ou d’un artisanat exercé en pointillés, ou encore de l’administration de biens fonciers ou immobiliers. La formule du secrétaire capitulaire enregistrant les congés régulièrement accordés à ÉMERY, FLAMAND, LÉPINE, MARGAULX et THOUVEREZ, est toujours la même : pour la gestion de ses affaires. Ils sont donc au moins cinq à avoir des affaires à mener tout en chantant au sein du bas chœur. La formule n’est jamais employée lorsqu’il s’agit de DOLLÉ le maître de musique, auquel la lourdeur de ses tâches quotidiennes au chœur ne permettrait pas une telle pluriactivité. De même, la longueur des congés qui lui sont octroyés avec parcimonie (six à huit jours, certaines années seulement) est sans commune mesure avec celle des absences permises aux autres à peu près chaque année (quinze jours ou trois semaines, pouvant être pris en plusieurs fois).

• Un organiste alsacien

Jean-Baptiste JECKER, l’organiste, touche 500 livres. Il appartient à deux intéressantes catégories de musiciens peu à peu mises au jour en nombre par l’enquête Muséfrem : la diaspora des organistes alsaciens et les fratries de musiciens. Né en Haute-Alsace en 1750, il était arrivé à Besançon « plusieurs années » avant 1773, date à laquelle le prieur de Saint-Vincent lui délivre un certificat attestant qu’il a servi l’abbaye en tant qu’organiste et « hôtelier », à la grande satisfaction de ses employeurs, qui en dressent un portrait élogieux. Durant presque quatre ans il est ensuite organiste de l’église collégiale et paroissiale de La Madeleine, avant qu’un jeu de chaises musicales ne l’amène à la tribune de la cathédrale au début de mai 1778 : ayant perdu leur organiste Pierre VAUCORET, parti pour Bourges, les chanoines de la métropole engagent l’organiste de la Madeleine. Cette dernière église recrute alors Joseph-François-Louis BERGER, dont le poste antérieur reste, lui, à découvrir.

Parmi les prédécesseurs de JECKER, on ne peut manquer de signaler le réputé Jean-François TAPRAY, qui avait exercé à la cathédrale de Besançon depuis Pâques 1765 jusqu’à l’été 1768. Il était alors parti pour Paris où quelques années plus tard il sera nommé premier organiste titulaire des orgues de l’École royale militaire. Son remplaçant à Besançon, le Parisien Nicolas-Philippe DESPREZ, reçu le 28 juin 1769, était reparti dès octobre 1771. C’est à lui qu’avait succédé Pierre VAUCORET, venant alors de Moulins, « qui paraît habile » au chapitre, lequel l’engage le 20 novembre 1771.

Jean-Baptiste JECKER a un jeune frère, Laurent, lui aussi organiste, qui semble cantonné à des tribunes secondaires (voir ci-après, l’église Saint-Jean-Baptiste), jusqu’à ce qu’il vienne aider à la cathédrale son aîné « violemment attaqué d’une maladie de poitrine ». Les deux hommes décèdent à cinq mois d’intervalle en 1792. Leur succession est assurée par François-Joseph BOURGEOIS, précédemment organiste des Dominicains.

• Portrait de groupe

Le tableau suivant synthétise les grandes caractéristiques des membres du corps de musique de la métropole bisontine en 1790.

Le corps de musique de la cathédrale de Besançon vers le milieu de l’année 1790

| Fonction | Prénom et NOM | Ville d'origine | Âge en 1790 | Ancienneté poste en 1790 | Salaire en 1790 |

| Maître de musique | Louis-Nicolas DOLLÉ |

Saint-Quentin [Aisne] | 27 ans | 7 ans | 1200 à 1500 lt |

| Chantre et basse taille récitante | Pierre-Philippe MARGAULX | Besançon | 42 ans | 23 ans (+ 9 ans enfant de chœur) | 720 lt + 20 lt casuel |

| Chantre | Guillaume-Joseph ÉMERY | Vercel [Doubs] | 34 ans | 9 ans |

600 lt + 30 lt casuel |

| Chantre | Jean-Baptiste LÉPINE | Le Barboux [Doubs] | 36 ans | 13 ans |

600 lt + 30 lt casuel |

| Chantre | Claude THOUVEREZ | Fort-du-Plasne [Jura] | 46 ans | 21 ans | 600 lt |

| Musicien Haute-Taille | Antoine FLAMAND | Besançon | 59 ans | 18 ans et demi (+ 11 ans enfant de chœur) |

480 lt + 25 lt casuel |

| Musicien Haute-Contre | Jean-Baptiste ROBERT | Nantes [Loire-Atlantique] | 64 ans | ? | 480 lt |

| Serpent-basson | Didier HUMBLOT | Langres [Haute-Marne] | 41 ans | 21 ans | 480 lt |

| Joueur de basse | Joseph FISCHER | Nordendorff [Bavière] | 31 ans | 4 ans | 144 lt |

| Organiste | Jean-Baptiste JECKER | Hirtzfelden [Haut-Rhin] | 40 ans | 12 ans | 500 lt |

Les âges s’échelonnent de 27 à 64 ans, le plus jeune du groupe étant le maître. L’âge moyen s’établit à 42 ans. Quatre de ces dix hommes seulement sont natifs de Franche-Comté, dont deux de Besançon même. C’est donc le recrutement exogène qui l’emporte, avec pour certains des origines relativement lointaines : Bretagne, Picardie, Bavière… En 1790, l’ancienneté moyenne dans le poste tourne autour de 14 ans, compte non tenu des périodes maîtrisiennes, ce qui traduit un corps de musique plutôt stable. De ces observations, on peut déduire que la cathédrale de Besançon était dotée d’une réelle puissance d’attractivité, et d’une bonne capacité de stabilisation : une fois que l’on y a été recruté, éventuellement de loin, on y reste.

De septembre à décembre 1790 vient s’ajouter ponctuellement au chœur – peut-être pour pallier le décès de Jean-Baptiste ROBERT survenu le 15 août 1790 – un chantre arrivant directement d’un lutrin villageois, Jean-François FRONTON, par ailleurs maître d’école et recruté au même moment comme chantre à l’église Saint-Paul.

La basse-taille récitante Pierre-Philippe MARGAULX envoie à l’Assemblée nationale, dès le 9 novembre 1789, un long texte à l’orthographe aléatoire, qui passe sans cesse du je au nous, et qui constitue un exemple précoce de raisonnement au sujet de l’avenir des musiciens d’Église. Il explique à l’Assemblée nationale qu’elle ne doit pas les oublier : « vous scavez qu’il y a des supos dans tout les cathederal ainsi que des musicien et des chantre que leur talan fait tous leur bien et leur fortune et que si on leur ôte il sont alomone » [à l’aumône]. Il ose un raisonnement fondé sur l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme disant que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Or, poursuit-il, « quel est ma propriété, c’est la musique et ma voy mon seul et unique revenu ». Il esquisse déjà une amorce de solution qui fait partie des mécanismes qui seront déployés durant les années suivantes : utiliser les fonds ecclésiastiques mis à la disposition de la Nation pour rémunérer les musiciens en fonction de leur ancienneté...

Selon l’abbé Suchet, l’évêque constitutionnel procède à une réorganisation de la musique le 9 juillet 1791. Sont conservés quatre chantres à 600 livres chacun, un serpent à 490 livres, un organiste à 600 livres aussi, quatre enfants de chœur (soit la moitié de l’effectif antérieur) à 120 livres, ainsi que deux clercs et deux bedeaux.

• • • Les autres églises de Besançon

La ville est alors composée de sept paroisses intra muros (Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine, Saint-Maurice, Saint-Pierre, Notre-Dame de Jussa-Moutier [ou Jussa-Mouthier], Saint-Paul-Saint-Donat et Saint-Marcellin) et de quatre paroisses extérieures. On trouve également mention de deux chapitres et de plusieurs établissements conventuels.

Besançon : l'église Sainte-Madeleine et sa nef lumineuse (cl. Valentin F.R., février 2017)

• L’insigne église collégiale et paroissiale Sainte-Madeleine

Située à l’entrée du faubourg de Battant, au débouché du pont de Battant sur la rive droite, l’église Sainte-Madeleine [ou Sainte-Marie-Magdelaine, ou « La Madeleine »] de Besançon a été reconstruite entre 1746 et 1766 par l’architecte bisontin Nicolas Nicole.

L’édifice de la collégiale abrite également le culte paroissial : « Hier, 22 juillet 1766, la Paroisse de sainte Marie-Magdeleine de Besançon a quitté l’église des RR. PP. Cordeliers, où elle étoit depuis bien des années, pour prendre possession de sa nouvelle église » (Affiches de la Franche-Comté, 23 juillet 1766). Des effectifs capitulaires, La France ecclésiastique de 1790 ne dit rien, mentionnant seulement deux dignitaires, le Doyen et le Chantre. Le premier est de droit le grand trésorier de Saint-Jean, quatrième dignitaire du chapitre cathédral, ce qui traduit une sujétion de la collégiale envers la cathédrale. Le dernier registre capitulaire (1784-1790) mentionne huit chanoines, trois coadjuteurs et neuf semi-prébendés.

Le chapitre entretient une petite maîtrise, régentée par un maître de musique. En 1790, les enfants ne sont que deux, choisis après audition devant le chapitre. Le dernier garçon reçu est Claude-Louis BERTHET, fils d’un sergent d’artillerie, recruté en octobre 1788, pour succéder à Jean-Antoine BOBILIER. Parmi les maîtres antérieurs, on ne peut manquer d’évoquer Prothade AMIDEY, qui y avait été attesté jusqu’à son départ pour Dole en 1728. Lui avait succédé François VERDEILLE, arrivé d’Avignon – origine géographique rare parmi les musiciens rencontrés en Comté –, qui y a exercé probablement jusqu’à son décès en 1759. On ignore qui a alors pris le relais : le maître de 1790 est recruté seulement quatre ans plus tard, en juillet 1763.

En 1790, le chapitre de La Madeleine emploie un maître de musique théoriquement d’un haut niveau : Jean-Léger REGNAUD a été formé pendant plus de treize ans à la maîtrise de la cathédrale par « un maître renommé » – dit-il dans sa supplique de 1790 –, maître qui n’est autre que le fameux François-Robert DORIOT.

REGNAUD doit « diriger le chœur, et donner deux leçons par jour aux enfants de chœur », « tant pour le service de l’église que pour leur avancement », c’est-à-dire leur formation. Mais il doit aussi chanter lui-même. Un traité qui résume ses obligations en septembre 1789 apporte sur ce point des précisions précieuses (et rares). Il doit « aider ceux de messieurs qui par office doivent chanter ». Il doit aussi chanter « au chœur tout ce qui est à la charge des enfants jusqu’à ce que les dits enfants puissent chanter », ce qui n’est probablement pas sans modifier l’équilibre sonore des pièces concernées – mais on ne connait pas sa tessiture. Le chapitre lui ordonne « de ne plus monter pour aucun office dans les stalles hautes », ce qu’il faisait vraisemblablement jusque-là. Cet interdit s’accompagne d’un aménagement pratique : « néanmoins afin qu’il puisse chanter dans les stalles basses, il tournera vis-à-vis lui le Lutrin du Chœur qui est au milieu ». Cela signifie probablement qu'il y a un ou deux petits lutrins dans les stalles hautes, dont Regnaud se servait jusque-là, mais qu’il n’y en a pas dans les basses.

En 1788 il a fallu le soigner pendant cinq semaines pour « une rupture dangereuse qu’il s’étoit fait en chantant, de laquelle il auroit pu périr sans les promts secours que nous lui avons administrés » (hernie ?). En 1790, il est toujours « incommodé par les suites inévitables de l’opération d’une rupture qu’il se fit en chantant un jour de grande solennité, en forçant sa voix pour remettre dans le ton le peuple d’une paroisse aussi nombreuse ». Cette formulation suggère que le chant – au moins le chant de l’ordinaire – serait assuré par les paroissiens dans la nef en complément des semi-prébendés qui siègent au chœur, ainsi que des « clercs de paroisse », Jean-Claude Simon, 51 ans, et Claude-François Guénot, 41 ans. Jamais mentionnés comme chantres, peut-être ces hommes prennent-ils part néanmoins au plain-chant.

Le seul musicien en tant que tel mentionné à Sainte-Madeleine est l’organiste. L’instrument actuellement présent dans l’église est un orgue datant de 1850, de la facture de Claude-Ignace Callinet (1803-1874). Mais un orgue préexistait évidemment puisque Joseph-François-Louis BERGER est attesté à sa tribune plusieurs années avant la Révolution et qu’avant lui, de septembre 1774 à mai 1778, c’est Jean-Baptiste JECKER qui le touchait (payé sur la caisse paroissiale, comme l’atteste un certificat du « secrétaire du bureau des marguilliers sindics » du 20 juin 1778). Jacques Gardien (L’Orgue et les Organistes en Bourgogne et Franche-Comté au XVIIIe siècle, 1943) est prolixe sur l’orgue construit entre 1671 et 1673 par le facteur Antoine Tachel, de Sainte-Marie-aux-Mines [Haut-Rhin], mais avoue ne pas savoir si cet orgue est le même que celui qui est adjugé le 5 floréal an III (24 avril 1795) pour 10 100 livres (somme importante, qui suggère un instrument de qualité et en très bon état). Il estime plus probable qu’un autre instrument ait été construit entre temps, sans qu’on en ait retrouvé trace dans les archives conservées.

Joseph-François-Louis BERGER appartient à une grande famille d’organistes. Né à Grenoble, où son père a été organiste de son église de baptême (Saint-Louis) puis de la cathédrale, il a trois frères devenus eux aussi organistes, dont à l’heure actuelle deux ont été retrouvés comme actifs en 1790 : l’aîné, Louis-Marie BERGER, dit de La Rivoire, qui exerce à Carcassonne, et le cadet, Antoine-Marie-Louis, resté à Grenoble où il touche les orgues de la cathédrale et de l’Hospice de la Charité. On perd la trace d’un troisième, André-Alexandre-Gaspard, en 1781 à Carcassonne.

Pendant la Révolution, l’édifice de la Madeleine sert de lieu de réunion pour les clubs. C’est là que le futur académicien Charles Nodier (1780-1844), âgé de quatorze ans, prononce un discours du haut de la chaire. L’église sert ensuite de magasin à fourrage, avant d’être rendue au culte paroissial en 1795. Pierre Marie Guéritey, grâce à ses recherches récentes, estime que « pendant la Révolution l’orgue de la Madeleine avait subi de gros dégâts, mais était resté en place ». Joseph-François-Louis BERGER l'a touché dès la reprise du culte et jusque vers 1809-1810, où il est licencié et remplacé par François-Joseph BOURGEOIS, comme l'atteste un mémoire imprimé rédigé par BERGER lui-même et publié il y a peu (P. M. Guéritey, 2022).

• Le fantôme de la collégiale Saint-Paul

La ville de Besançon comprend un établissement alternativement désigné dans les sources comme abbaye ou comme chapitre Saint-Paul. L’une et l’autre avaient en effet successivement existé : une abbaye masculine fondée au VIIe siècle, qui occupait un vaste territoire au bord du Doubs, rive gauche, abbaye remplacée au milieu du XIe siècle par un collège de chanoines séculiers à l’initiative de l’archevêque de Besançon Hugues Ier de Salins, soumis au siècle suivant à la règle de saint Augustin. Au milieu du XVIIIe siècle, ses revenus étaient d’environ 14 000 livres et les prébendes, 200 livres chacune, étaient au nombre de huit. Il existait quatre dignités : le prieur, le chantre, l’obédencier de Leugney et l’obédencier d’Estrepigney (selon François-Ignace Dunod de Charnage, 1750, t. 2). C’est alors qu’Antoine FLAMAND, frais émoulu de la maîtrise cathédrale en 1751, y servit durant quinze ans, comme chantre et musicien, « jusqu’à sa réunion au chapitre métropolitain » en 1766, dit-il.

Tout près de là, la petite église paroissiale Saint-Donat avait été bâtie à la fin du XIIe siècle. L’édifice, menaçant ruine, fut interdit en 1688 et démoli en 1770 (R. Tournier, 1954). Il n’existe donc plus d’église paroissiale Saint-Donat en 1790. Le culte de la paroisse est célébré dans l’ancienne collégiale Saint-Paul, dont le chapitre a été dissout entre 1766 et 1769 et ses biens ajoutés à la mense métropolitaine.

Cette suppression du chapitre Saint-Paul au moins vingt ans avant la Révolution est confirmée par toute la bibliographie disponible. Aussi est-il quelque peu déconcertant de découvrir dans les dossiers des années 1790 deux hommes qui figurent dans de nombreux tableaux de pensionnés tout à fait officiels au titre de « chantres du chapitre de Saint-Paul ». On peut hasarder l’hypothèse d’une inertie du vocabulaire qui aurait continué à employer le mot chapitre pour désigner ce qui était en réalité une importante église paroissiale, sous le vocable de Saint-Paul-Saint-Donat, installée au sein de l’édifice de Saint-Paul et nantie d’une familiarité de prêtres faisant figure de chapitre aux yeux de la population. Ces deux chantres sont Louis COTTIN, 57 ans, et Jean-François FRONTON, 26 ans, ce dernier étant arrivé en septembre 1790 seulement, venant directement d’une paroisse rurale située à une dizaine de kilomètres au nord de Besançon. Tous deux poursuivent leur service comme chantres dans la même église, probablement jusqu’à la suspension du culte.

• À l’abbaye bénédictine Saint-Vincent : enfants de chœur, chantre et organiste

L’abbaye Saint-Vincent occupe une vaste parcelle au cœur de la ville, dans la partie sud de la Boucle, le long de l’ex-rue Saint-Vincent (actuellement rue Mégevand). À la veille de la Révolution, les offices y sont chantés par des enfants de chœur en nombre indéfini (peut-être deux seulement) dont le nom de HÉRON a seul surgi des archives dépouillées, et par un chantre nommé BOURGEOIS (dont on se demande s’il ne pourrait s’agir de François-Joseph BOURGEOIS, cherchant à étoffer ses maigres revenus d’organiste des Dominicains).

La construction de l’orgue des bénédictins de Saint-Vincent avait été confiée en 1737 ou 1738 à Charles RIEPP, alors depuis peu en France. Jacques Gardien souligne que cet orgue de Saint-Vincent est le deuxième ouvrage connu de Riepp en France. Composé d’un seul clavier manuel de 48 notes et pourvu de onze jeux, il est reçu le 17 novembre 1739.

C’est cet orgue que touche Claude-Louis GUIGNET en 1790. Jeune organiste de 23 ans, il est fils de Jean-Melchior GUIGNET, l’organiste de la collégiale Saint-Anatoile de Salins [Jura], à 42 kilomètres au sud, où son grand-père, Jean-Baptiste GUIGNET, avait été chantre durant trois décennies. Le jeune homme est également un neveu de Jean-Pierre-François GUIGNET, basse-taille à la cathédrale d’Autun, et de Jean-Claude-Augustin GUIGNET, qui a occupé de nombreux postes dans des régions très diverses, de la cathédrale de Chartres à la collégiale de Soignies, en passant par la Sainte Chapelle de Dijon, la cathédrale d’Autun ou celle de Saint-Malo. Deux de ses frères, au moins, Charles-Claude-Antoine (né en 1767) et Philibert-Agathe (né en 1783), deviennent eux-aussi musiciens. Le premier des deux est en 1790 musicien militaire mais dès 1792 il est organiste à Besançon. La famille Guignet est donc, sur trois générations, une autre de ces familles qui mettent leur talent musical au service de l’Église et que l’enquête Muséfrem révèle comme plus nombreuses qu’on ne le savait initialement.

Après le départ des bénédictins en 1791, Claude-Louis GUIGNET continue de travailler pour le compte de la paroisse Saint-Marcellin, installée dans l’ex-abbatiale, jusqu’à la vente de l’instrument.

• Une organiste au couvent des Bernardines de Notre-Dame

Ce couvent est situé dans le quartier de Battant, déjà évoqué, développé sur la rive droite du Doubs.

Dans le chœur de l’abbatiale, l’inventaire de juillet 1790 relève un lutrin de bois doré et une orgue, entretenue et parfois touchée, à l’occasion des fêtes principales, par Joseph-François-Louis BERGER, l’organiste de la collégiale Sainte-Madeleine (voir plus haut). Ainsi, en juin 1789, les « dames de Battant » versent 16 livres 10 sols à « monsieur BERGER organiste pour avoir accordé l’orgue et joué les messes et vespres de St-Étienne et St-Bernard ».

Mais l’organiste du quotidien est Mme LA CROIX, âgée de 44 ans et clairement dite organiste dans la liste des religieuses de ce même mois de juillet 1790. Elle signe « Sœur Lacroix ». Sa biographie reste encore très lacunaire.

• De nombreux autres établissements monastiques bisontins comportent des orgues

Le 2 juillet 1790 « une petite orgue qui n’est qu’un positif » est inventoriée chez les Bénédictines. Selon J. Gardien, l’instrument avait été construit par le facteur SAUMET en 1754. Il est vendu à un potier d’étain pour la modeste somme de 400 livres le 24 brumaire an II (14 novembre 1793).

Jacques Gardien énumère des orgues aussi chez les Dominicains, les Grands Carmes, les Cordeliers, les Antonins, les Minimes… On sait que l’instrument du couvent des Dominicains était en 1782 entre les mains de François-Joseph BOURGEOIS et sans doute en est-il toujours ainsi en 1790. Certaines orgues étaient probablement touchées par les religieux eux-mêmes, d’autres par ces organistes aperçus dans les registres paroissiaux sans qu’ils soient rattachés à un poste précis (tel Simon GUÉNARD jusqu’à son décès en 1783), ou encore par des organistes en poste ailleurs, qui cumulent plusieurs services, ce qui est un cas fréquent.

Chez les Cordeliers, c'est par exemple Jean-Baptiste JECKER, l'organiste de la Métropole, qui touche l'orgue du couvent le 25 août, lors de la grand'messe de la saint Louis, suivie du Salut du Saint-Sacrement. Décrite en détails dans le registre des délibérations municipales en 1785 et 1786, cette cérémonie à la fois religieuse, municipale et militaire montre une grande place tenue par la musique. « L’organiste de l’Eglise Métropolitaine a touché de l’Orgue à l’Entrée de la Messe, au Gloria in excelsis, en alternant avec le chœur, et après le Salut à la fin de la Cérémonie ». Lorsque l'orgue se tait, ce sont les cuivres et les bois de la musique du régiment de Dragons Conti qui interviennent (P. M. Guéritey, 2022).

Tous ces orgues sont estimés le 23 brumaire an II (13 novembre 1793) par François-Joseph BOURGEOIS, dans l'optique d'être vendus ou démontés ensuite. Mais peu d'entre eux trouvent preneur et plusieurs instruments semblent être restés en place, du moins en partie.

• Un orgue à l’hôpital du Saint-Esprit

Dans cet établissement d’un autre type, séculier et municipalisé, un instrument est attesté à la veille de la Révolution. L’ordre des Hospitaliers ayant été supprimé en 1777, l’hôpital et sa chapelle du XVe siècle sont devenus propriété de la Ville qui, peut-être, en salarie aussi l’organiste. François-Joseph FROIDEVAUX, qui se dit « privé de la vue depuis l’âge de 22 ans », déclare avoir été « organiste quinze ans à la paroisse St-Maurice à Besançon et en même temps [à l’hôpital] du St-Esprit de la même ville ». Les deux instruments sont distants de 800 mètres l’un de l’autre, soit environ dix minutes de marche, ce qui rend leur desserte conjointe possible, à condition d’accorder les horaires des offices.

La chapelle du Saint-Esprit est aujourd’hui un temple réformé. L’orgue qui s’y trouve est un Callinet de 1837.

À l’instar de l’église Saint-Maurice évoquée par FROIDEVAUX, certaines des églises paroissiales bisontines sont, elles aussi, dotées d’orgues. Elles rémunèrent probablement aussi des chantres, mais le mot n’est presque jamais employé (sauf à Saint-Pierre, voir ci-après). La terminologie la plus fréquemment rencontrée pour désigner les témoins récurrents aux sépultures est « clerc de paroisse » (ou parfois « clerc sacristain »), sans que l’on puisse avoir de certitude sur les fonctions exactes qu’ils remplissent.

• À l’église paroissiale Saint-Maurice, le second orgue de FROIDEVAUX

Cette église est située au cœur du quartier historique, non loin de la cathédrale (400 mètres environ). Elle a été démolie et reconstruite à plusieurs reprises. L’édifice de 1790 date du début du siècle, rebâti autour de 1714 par les Oratoriens qui tenaient le collège Granvelle situé juste à côté depuis 1630, collège auquel l'église paroissiale servait donc aussi de chapelle.

L’orgue existant à la veille de la Révolution est dû, selon J. Gardien, à Joseph RABINY. Il aurait été touché par l’organiste aveugle François-Joseph FROIDEVAUX durant quinze ans, selon ce qu’il déclare tardivement (1809), sans préciser les dates. Or une petite annonce publiée par Les Affiches de la Franche-Comté montre un autre musicien lui aussi aveugle, Pierre-Georges BERTRAND, se proclamant « organiste de l’église Saint-Maurice de cette ville » en 1780. À quelle date au juste FROIDEVAUX a-t-il remplacé son prédécesseur ? Même s’il a (éventuellement) exagéré de quelques années sa durée de service en la déclarant de quinze ans, il est toutefois évident que l’organiste de 1790 ne peut être autre que FROIDEVAUX puisque l’instrument des deux aveugles disparaît en août 1794, lorsque l’ensemble du riche mobilier intérieur de Saint-Maurice – dont l’orgue – est mis aux enchères. FROIDEVAUX est attesté ensuite à Jussey à partir de 1802.

L’orgue actuellement en place dans l’église Saint-Maurice est un Callinet de 1838.

• L’orgue RIEPP de la paroisse Saint-Jean-Baptiste

Cette église, détruite en 1797, était située à quelque deux cents mètres au nord de la cathédrale, à l’emplacement de l’actuel square Castan. En 1790, elle possède un orgue, construit par Charles RIEPP en 1765. Jacques Gardien raconte que le chantier se faisant sous la surveillance tatillonne de Jean-François TAPRAY, alors organiste de la cathédrale et auquel la fabrique avait demandé son avis, le facteur allemand protesta un jour dans une lettre agacée : « vous voullez toujours plus de tuyeaux et vous ni faicte pas donner plus de louis d’or ; c’est le moyen de chanter et de manger avec les anges… ».

L’organiste en 1790 est Laurent JECKER, frère cadet de Jean-Baptiste précédemment rencontré à la tribune de la cathédrale. Laurent JECKER a succédé en mars 1783 à leur neveu Joseph JECKER, mort à l’âge de 22 ans. Le contrat de Joseph, qui datait de mai 1781, est reconduit tel quel à Laurent. C’est un contrat paroissial type, limité aux dimanches et fêtes chômées pour la messe et les vêpres, rémunéré 264 livres par an seulement, en trois termes égaux « de quatre mois en quatre mois ». Ce qui laisse supposer en complément l’exercice d’un autre métier à côté, sur lequel nous n’avons aucun renseignement.

L’organiste qui avait précédé Joseph JECKER venait lui aussi d’Alsace : Jean-Étienne HEYSCH, attesté comme organiste de Saint-Jean-Baptiste en 1777, était né non loin de Strasbourg. Il poursuit ensuite sa migration jusqu’aux rives de la Méditerranée : en 1790, c’est à Marseille qu’il exerce !

• À l’église paroissiale Saint-Pierre : un chantre et un orgue mal connus

Située au cœur du centre historique de la ville, dans la boucle du Doubs, à environ 800 mètres au nord-ouest de la cathédrale, l’église Saint-Pierre est toute neuve en 1790 puisqu’elle a été reconstruite au début des années 1780. Peut-être est-ce pour cette raison qu’elle est choisie en novembre 1788 par les échevins pour y célébrer la messe du Saint-Esprit marquant la rentrée du parlement ? À cette messe en musique « avec symphonie » viennent participer Louis-Nicolas DOLLÉ, le maître de la cathédrale, et « tous les suppôts musiciens du chœur » de cette dernière, dûment autorisés par leur chapitre.

D’après les sources dépouillées, on n’y recense au quotidien qu’un seul chantre. Il y en avait probablement davantage, au moins deux. Charles-Alexandre BÉRODE était né (en 1728) et avait sans doute été formé à Saint-Omer, en Artois. On ignore à quelle date il était arrivé en Franche-Comté. Il avait commencé par exercer à la cathédrale, où il chante lors de son mariage avec une Bisontine en octobre 1754. Puis, le 1er septembre 1758, il est reçu chantre de Saint-Pierre, et il porte toujours ce même titre en 1790. Cet itinéraire, d’une cathédrale à une paroisse, va à l’encontre des ambitions cultivées par la plupart des musiciens du temps et ne manque pas de surprendre. Il se pourrait qu’à Saint-Pierre le titre de chantre dissimule en réalité une modeste fonction de maître de musique, puisque l’église Saint-Pierre semble avoir possédé une petite maîtrise, fondée au XIIIe siècle, selon le chanoine Suchet (1903). Qu’en subsiste-t-il en 1790 ?

L’orgue actuellement en place à Saint-Pierre est de la facture de François CALLINET et date de 1811. Mais l’église possédait antérieurement un bel orgue, qui a été vendu pour 8 900 livres – prix élevé – le 5 floréal an III (24 avril 1795) à un négociant de Besançon. Quelques années plus tard, il aurait été revendu pour le temple réformé du Locle, près de Neuchâtel. Son organiste en 1790 reste à identifier. Le premier organiste de l’orgue Callinet en 1811 est « le sieur Roncaille », c’est-à-dire l’Italien Charles-Orland RONCAGLIO (1779-1864).

En 1791, les paroisses bisontines sont remaniées, certaines disparaissent, regroupées avec d’autres.

III – LES AUTRES LIEUX DE MUSIQUE DU DÉPARTEMENT

Comme c’est le cas dans de nombreux départements, la ville chef-lieu concentre l’essentiel des effectifs musicaux retrouvés. Toutefois le reste du Doubs n’est pas un désert musical et la présence d’orgues assez nombreuses suppose des organistes pour les toucher, même si l’identité de celles et ceux de 1790 n’a pas toujours été retrouvée. De Montbéliard à Pontarlier, suivons d’abord la route des orgues du nord au sud, au plus près de la frontière avec la Suisse, avant d’envisager quelques autres lieux de musique situés à l’intérieur du département, de Baume-les-Dames à Quingey.

• • • À Montbéliard voisinent organistes luthériens, chantres catholiques et musiciens de cour

L’une des caractéristiques du Montbéliardais est de n’avoir jamais appartenu à la Franche-Comté stricto sensu. Placé entre deux Europe, entre le monde germanique et le monde bourguignon et français, il a une double identité. La principauté de Montbéliard est possession des ducs de Wurtemberg du XVe siècle à 1793. Bien que francophone, elle fait partie du Saint-Empire romain germanique et a adopté le luthéranisme comme religion d’État en 1617, au nom du principe « cujus regio, ejus religio » (tel Prince, telle religion). C’est donc un petit pays protestant, dont on estime la population à environ 26 000 habitants en 1790, environné de terres catholiques. La ville en elle-même compte 3 700 « bourgeois et habitants » en 1790 (Ms Duvernoy 6, vue 321/572).

Du fait de la présence (plus ou moins épisodique) des Wurtemberg, Montbéliard est une ville de cour, avec tout ce que cela implique notamment sur le plan des consommations de luxe et des pratiques culturelles (théâtre, concerts, bals). La vie économique repose sur les forges et les salines, mais aussi sur un artisanat développé (vingt maîtres horlogers à la fin du XVIIIe siècle) et sur des échanges actifs (huit foires annuelles), stimulés par la Cour et les visites prestigieuses qu’elle suscite. La ville se dote peu à peu de diverses infrastructures culturelles : imprimerie, librairies, bibliothèque, école latine (aussi appelée gymnase), jardin botanique…

• Trois paroisses luthériennes, dont deux dotées d’un orgue

La ville est divisée en trois paroisses dédiées au culte luthérien. Saint-Maimbœuf, ou « église du château » – car située dans la cour du château de Montbéliard –, est appelée « église allemande » – car le culte s’y célèbre en langue allemande (pour les membres de la cour du Prince, leurs domestiques, et un certain nombre d’Allemands résidant en ville, notamment de jeunes artisans venus suivre un apprentissage à Montbéliard) ; Saint-Martin, la « paroisse de la ville », est aussi appelée « paroisse française » ; quant à Saint-Georges, c’est la « paroisse du faubourg », ce qui exprime sa localisation.

Les deux premières, Saint-Maimbœuf et Saint-Martin, se dotent chacune d’un orgue au milieu du XVIIIe siècle, après avoir fait le constat de la difficulté « d’avoir un chant d’église convenable ». Ces instruments sont dus au facteur alsacien Jean-Louis PERNY.

Selon J. Gardien, le premier titulaire de celui de Saint-Maimbœuf, à partir de la fin de 1749, serait un certain CHARRIÈRE, « maître à l’école latine ». Dès le printemps 1751, il est remplacé par Jean-Frédéric HAAG, par ailleurs précepteur en langue allemande. À celui-ci succède fin 1785 son fils Jean-Georges HAAG, horloger, qui touche l’orgue jusqu’à son décès, à la fin de l’année 1792. L’annexion française de 1793 entraîne la fermeture puis, quelques années après, la démolition de l’église. L’instrument est alors transféré dans l’église Saint-Georges du faubourg.

Montbéliard : l’église (aujourd’hui temple) Saint-Martin, façade et clocher XVIIe siècle (cl. Daniel Culsan, avril 2013 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0)

L’organiste 1790 de Saint-Martin est également connu : il s’agit de Frédéric-Christian PÉCHIN, un maître d’écriture nommé organiste le 11 novembre 1784. Les actes de baptême puis de naissance des nombreux enfants qu’il procrée entre 1785 et 1804 permettent de bien suivre l’évolution des qualificatifs professionnels qui lui sont attribués. « Organiste de l’église Saint-Martin » jusqu’en 1793, il redevient ensuite maître d’écriture, mais aussi maître de langue et maître d’école. Parmi ses prédécesseurs, on connaît Jean-Charles-Frédéric SCHARFENSTEIN qui avait été le premier titulaire du nouvel orgue à partir de 1756, et jusqu’à son décès, à l’âge de 48 ans, en juillet 1776. Manque à l’appel l’organiste ayant exercé de mi-1776 à fin 1784.

L’arrivée de l’orgue au milieu du XVIIIe siècle n’avait pas pour autant chassé les chantres du Temple. L’un d’eux au moins est connu à Saint-Martin : George-Théophile FAYOT (1737-1818) « chantre à l’église Françoise sur la place St-Martin » et par ailleurs bonnetier et « bourgeois de Montbéliard ». Antérieurement, un chantre a été repéré aussi à l’église du faubourg : André-David DUBOIS (1732-1808), fils de maître-bonnetier, lui-même « relieur de livres » puis libraire et arpenteur géomètre.

• La famille COURSE dévouée à la paroisse catholique

Une petite paroisse catholique subsiste à Montbéliard, placée à l’instar de sa voisine luthérienne sous le vocable de saint Maimbœuf. Comme le rappellent les actes du registre paroissial, elle est « size au collège de Montbéliard ». Elle regroupe quelques familles et accueille ambulants de passage, filles-mères venues de France, ouvriers de la proche forge d’Audincourt (fondeurs, étameurs, platineurs, marteleurs, …), et les rares catholiques du personnel curial.

Ainsi, le lendemain de Pâques 1785, le curé célèbre le mariage du sieur George DISTLER, de Vienne en Autriche, où son père est « attaché au service de sa majesté impériale Joseph II ». Le jeune homme quant à lui est, à 24 ans, « directeur de la musique de son altesse sérénissime Mgr le prince Frédéric Eugène, duc de Wurtemberg ». Quelques mois plus tard se marie l’un de ses musiciens, Mathieu-Antoine THURNER, 27 ans, lui aussi Viennois d’origine. Du château de Montbéliard à celui d’Étupes (résidence estivale de la Cour), on suit ensuite THURNER à travers les baptêmes de ses enfants, jusqu’à son décès fin 1790.

La paroisse catholique emploie à son service la famille Course, qui habite au collège et est sans cesse présente dans le registre (parrainage des enfants sans père, assistance aux sépultures). Le père, Simon, est maître d’école et sans doute chantre. L’un des fils, Jean COURSE, attesté comme « premier chantre de notre église » en 1788, le reste au moins jusqu’à la fin de 1791. Il y a fort à parier que les deux autres fils, Joseph et Antoine, chantent également au lutrin. En novembre 1790, on voit les trois frères affichant le titre de « grenadier des troupes bourgeoises de cette ville ». En 1792, le père et deux de ses fils signent une adresse à la Convention dans laquelle ils proclament leur patriotisme français.

Les Course, sans nul doute, ont bien accueilli l’occupation française à partir de 1793…

• • • À Saint-Hippolyte coexistent deux organistes

À moins de trente kilomètres au sud de Montbéliard, la très petite ville de Saint-Hippolyte est implantée à la confluence du Doubs et du Dessoubre. Elle a, elle aussi, subi une histoire compliquée, passant des mains du roi de France à celles du duc de Lorraine. C’est en 1766 seulement qu’elle devient définitivement française. Elle abrite moins de 500 habitants à la veille de la Révolution.

Saint-Hippolyte : l’ancienne collégiale Notre-Dame au bord du Doubs. Derrière l’église se situe la place du Chapitre (cl. Yesuitus, 2001 — Travail personnel, CC BY-SA 2.5)

La collégiale Notre-Dame, fondée au début du XIVe siècle, comptait au départ huit chanoines. Les effectifs étaient montés à douze au siècle suivant. À la veille de la Révolution, ils semblent être revenus à huit. La France ecclésiastique mentionne deux dignités, Doyen et Chantre. Ses revenus totaux n’atteignent pas 10 000 livres (9 641), sur lesquels 500 livres sont consacrées aux enfants de chœur (dont le nombre n’est pas précisé), « marguilliers et frais de culte ». L‘organiste est-il payé sur ces 500 livres ?

Cette collégiale – où est également célébré le culte paroissial – se dote d’un petit orgue au milieu du XVIIIe siècle, attribué au facteur Jacques BESANÇON. On connaît à son clavier Claude-Antoine PONCEOT, un Comtois reçu vers mi-1756 comme chantre et organiste (selon son dossier conservé en D XIX aux An). Il coexiste avec un autre organiste nommé Philippe-Antoine-Henry DEPESCHE, natif d’Arbois [Jura], attesté dans la ville de Saint-Hippolyte durant les années 1750-1760. Comment les deux hommes se répartissent-ils les rôles ? DEPESCHE touche-t-il un autre orgue, par exemple celui du couvent des Ursulines ? Il est possible que PONCEOT soit surtout chantre et officie plus souvent au lutrin qu’à la tribune de Notre-Dame. Au milieu de l’année 1768, il part pour la collégiale de Lure, à soixante kilomètres plus au nord (aujourd’hui en Haute-Saône). DEPESCHE reste visible à Saint-Hippolyte jusqu’en 1770, après quoi sa trace se perd. Il pourrait être lui aussi parti pour Lure, où sa femme décède en 1783 et où il se remarie en 1785.

Un nouvel organiste arrive peu après (1773) à Saint-Hippolyte, venu d’Alsace : Claude-Joseph THALLMAN est aperçu en tant qu’organiste jusqu’à la Révolution et même bien après (jusqu’à son décès en 1816), sans que jamais son poste exact soit précisé, pas plus qu’il ne l’était pour DEPESCHE.

On a toutefois une certitude : ce n’est pas lui l’organiste de la collégiale Notre-Dame en 1790, mais Jean-Baptiste DARCEOT, 25 ans, né à une lieue de là, et attesté comme organiste du chapitre à partir de 1788. Il est le seul musicien de Saint-Hippolyte à figurer dans les documents de la série L, fin 1792, pour une faible gratification de 100 livres, cohérente avec sa jeunesse et sa courte ancienneté. Il devient ensuite officier municipal, fabricant de pipes puis huissier.

Cette coexistence constante de deux organistes dans une si petite ville constitue une forme d’énigme.

• • • Maîche : un orgue tout neuf dont l’organiste de 1790 reste à identifier

Située immédiatement au sud de Saint-Hippolyte – à une petite douzaine de kilomètres, soit moins de trois heures de marche –, Maîche est une bourgade de moyenne montagne, comptant environ 700 habitants au XVIIIe siècle.

En 1779 un orgue dû « à la munificence et à la piété » (dit une inscription conservée dans l’église) d’un docteur de la ville, a été installé dans l’église paroissiale Saint-Pierre par Jacques BESANÇON, facteur suisse, au fond de la nef, au-dessus de l’entrée principale. Il s’agit d’un instrument modeste à un seul clavier, indique J. Gardien. Qui en est l’organiste en 1790 ?

Quelque six heures de marche vers le sud, et l’on arrive à Morteau, tout près de l’actuelle frontière franco-suisse.

• • • Morteau : un orgue paroissial et conventuel à la fois

Cette petite ville de l’extrême-est de la Franche-Comté est implantée sur la rive gauche du Doubs, à 750 mètres d’altitude. Elle s’est développée autour d’un prieuré bénédictin fondé au XIIe siècle. À la veille de la Révolution, elle compte environ 1 200 habitants, dont les activités reposent essentiellement sur l’élevage et sur l’horlogerie. L’histoire de la ville est marquée par plusieurs incendies majeurs, dont l’un, en 1683, aurait été causé par un réchaud oublié par l’organiste, ce qui indique qu’un orgue existait déjà à cette époque. L’information est confirmée par J. Gardien, qui décrit un orgue acheté en 1666 par les Révérends Pères Bénédictins du prieuré à deux facteurs de Neuchâtel, les frères Franz et Hans-Melchior Muller.

Construite à flanc de coteau le long du couvent, dominant la ville basse, l’église de Morteau semble avoir été dès l’origine à la fois prieurale et paroissiale. En 1727, un procès entre les Bénédictins et les paroissiens aboutit au partage de l’édifice en deux parties : le chœur réservé aux moines, la nef et le clocher pour les paroissiens.

Selon J. Gardien, un orgue y a été construit vers 1778, qu’il attribue à Louis WEBER, dit VEB, facteur d'orgues allemand demeurant à Dijon, élève de RIEPP et associé à RABINY. À une date qu’il ne précise pas, l’instrument est expertisé et reçu par Dom George FRANCK, organiste de l’abbaye bénédictine de Munster [Haut-Rhin], à 150 km au nord de Morteau. Le service de l’Inventaire et du Patrimoine attribue cet orgue soit comme Gardien à Louis WEBER, soit à Jacques BESANÇON de Saint-Ursanne (Suisse, canton du Jura) et le date prudemment « de la seconde moitié du XVIIIe siècle ». Il a été détruit lors de travaux effectués dans l'église en 1942.

Sa première organiste semble avoir été une jeune sœur de l’organiste de Pontarlier, Claudine-Alexis BAILLY, qui avait 19 ans en 1778. Elle meurt « organiste de Morteau » en juillet 1788. Quinze mois plus tard, une autre sœur Bailly, Pierrine-Charlotte BAILLY, se marie à Morteau avec un maître d’école du lieu. Elle est installée à Morteau depuis plus d’un an, ce qui suscite l’hypothèse qu’elle pourrait être venue de Pontarlier pour remplacer sa défunte sœur et qu’elle pourrait être l’organiste de 1790, mais aucun document n’est jusqu’alors venu en apporter la preuve. Les comptes de fabrique retrouvés, un peu plus tardifs, mentionnent au début de 1793 « 100 livres paiés à la BIRY organiste à compte de son gage d’organiste de la paroisse » sans que l’on sache quoi que ce soit sur cette dame ou demoiselle.

À proximité immédiate de Morteau, de l’autre côté de la rivière, se trouve la localité de Montlebon où le couvent des Minimes de la Seigne s’est installé au XVIIe siècle. Un orgue semble y avoir existé à la fin du XVIIIe siècle, c’est-à-dire avant que l’abbatiale ne devienne église paroissiale, mais la chronologie établie à son sujet par les services de l’Inventaire reste floue.

Encore près de six heures de marche et, à 27 kilomètres au sud-ouest de Morteau, – donc à quelque soixante kilomètres au sud-est de Besançon –, voici Pontarlier.

• • • Pontarlier : un orgue récent touché par des mains essentiellement féminines

La ville de Pontarlier, frontalière de la Suisse, s’est développée sur un plateau à 800 mètres d’altitude dans le massif du Jura. Construite en bordure du Doubs, elle compte à la fin du XVIIIe siècle environ 3 300 habitants. Sa situation en a fait un nœud commercial propice aux échanges, tant nord-sud qu’avec la Suisse. En témoigne l’existence de nombreuses auberges. L’hebdomadaire Les Affiches de la Franche-Comté détaille concrètement : « son commerce est très-étendu sur la partie des fromages de gruyères, sur les planches de sapins, & sur les fers » (6 août 1766).

Comme en bien des villes, le XVIIe siècle a vu l’implantation de nombreuses maisons religieuses, Jésuites, Capucins, Annonciades célestes, Ursulines et Bernardines. Trois paroisses existaient initialement, Saint-Bénigne, Notre-Dame et Saint-Étienne. Cette dernière est supprimée par un décret du cardinal de Choiseul, archevêque de Besançon, en date du 18 juillet 1768. Elle est réunie à Saint-Bénigne qui est désormais appelée « Saint-Bénigne-Saint-Étienne ». C’est la principale paroisse de la ville, avec une population importante. Le culte y est solennisé par une familiarité de prêtres.

L’église Saint-Bénigne se dote d’un orgue en 1758-1759, construit par le facteur Claude-François SAUMET. Elle accueille alors une succession d’organistes femmes. Tout d’abord les sœurs BILLET (la première dont on ignore le prénom jusqu’en octobre 1760 et la seconde, prénommée Marie-Françoise), puis Claudine-Marie BAILLY, qui prend leur suite au 15 octobre 1775. Fille d’un aubergiste « bourgeois de Pontarlier », elle reste célibataire et gagne sa vie grâce à l’orgue et à des leçons de musique et de chant : elle est qualifiée de musicienne lors de son décès en 1817. On aurait pu penser qu’elle était toujours en poste à la Révolution. Pourtant, selon J.-L. Vieille-Girardet (1985), c’est Richard LECLERC, filleul de son père l’aubergiste Bailly, qui tient l’orgue de Pâques 1788 à la suspension du culte. Après le Concordat – voire plus tôt, dès la reprise du culte – on retrouve à nouveau Claudine-Marie BAILLY à la tribune de Saint-Bénigne, sans doute jusqu’à son décès.

L’orgue est reconstruit en 1844 par Joseph CALLINET, dans le buffet existant, et en remployant la tuyauterie de SAUMET.

Notre flânerie frontalière nord-sud achevée, regagnons le cœur du département pour examiner ce que les archives ont livré sur trois autres lieux de musique, Baume-les-Dames, Ornans et Quingey.

• • • Baume-les-Dames : son organiste ‘municipal’ et ses dames chanoinesses

Située à mi-chemin entre Montbéliard et Besançon, la petite ville de Baume-les-Dames – appelée Baume tout court dans les registres paroissiaux du XVIIIe siècle – s’est développée sur la rive droite du Doubs. On y dénombre 2 461 habitants en 1790, regroupés en une seule paroisse.