Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

Musique et musiciens d’Église dans le département de l'ILLE-ET-VILAINE autour de 1790

Depuis les années 1980, la vie musicale, religieuse ou profane, de Rennes au XVIIIe siècle est bien connue. Il en va de même pour les plaisirs de l’oreille à Saint-Malo, au sein de la cathédrale Saint-Vincent. L’enquête MUSÉFREM a permis, notamment en croisant les dépouillements effectués par les chercheurs de l’équipe, de poursuivre cette quête et de reconstituer les carrières des musiciens d’église quasiment dans leur intégralité, leur itinérance et leur vie privée. De nouveaux noms, en particulier de chantres, sont apparus et de véritables dynasties de musiciens ont été mises en évidence. Le visage de la musique de la cathédrale de Dol a enfin pu être dessiné. L’histoire de la pratique musicale dans les trois collégiales (Vitré, Champeaux et La Guerche) ou dans les paroisses et couvents de Vitré et Fougères s’est enrichie.

I – ENTRE TERRE ET MER : UN TERRITOIRE AUX VISAGES MULTIPLES

• • • La formation du département : une recomposition

Le 29 septembre 1789, le projet de découpage territorial est proposé à l’Assemblée Nationale. Les députés de Bretagne se réunissent pour la première fois le 20 décembre suivant et prennent, non sans vives discussions et contestations, la décision d’attribuer au département d’Ille-et-Vilaine la ville et le port de Redon comme le réclamait la ville de Rennes. À cela deux raisons : l’une économique, une part importante des subsistances de Rennes transitent par Redon ; l’autre stratégique puisqu’il s’agit de disposer d’une sortie sur l’océan atlantique.

Le 23 décembre 1789, ces mêmes députés fixent à cinq le nombre des départements créés dans l’ancienne province de Bretagne avec pour chefs-lieux : Rennes pour l’Ille-et-Vilaine, Nantes pour la Loire-Inférieure, Vannes pour le Morbihan, Saint-Brieuc pour les Côtes-du-Nord et Quimper pour le Finistère. La demande des Malouins de créer un sixième département dont leur ville aurait été le chef-lieu, est rejetée. En compensation, ils exigent que leur district soit étendu à quatre paroisses (Saint-Enogat, Saint-Lunaire, Saint-Briac et Pleurtuit) de la rive gauche de la Rance, initialement choisie comme ligne de partage entre les Côtes-du-Nord et l’Ille-et-Vilaine. Dinan, qui avait rêvé un temps de faire partie de l’Ille-et-Vilaine, réclame en échange neuf paroisses sur la rive droite mais Saint-Malo refuse de céder Saint-Suliac. Ce sont finalement onze paroisses situées sur la rive droite de la Rance ou à proximité (Pleudihen, Saint-Hélen, Saint-Solen, Lanvallay, Tressaint, Saint-Judoce, Evran, Le Quiou, Saint-André-des-Eaux, Tréfumel, Guitté et Plouasne, soit un territoire trois fois plus étendu que celui obtenu par Saint-Malo), qui sont attribuées au département des Côtes-du-Nord. La modification est adoptée le 28 janvier 1790.

Le département d’Ille-et-Vilaine se trouve donc constitué de la quasi-totalité du diocèse de Rennes (216 paroisses et 8 trêves), moins Châteaubriant affecté au département de Loire-Inférieure ; de la moitié orientale du diocèse de Saint-Malo (83 paroisses et 11 trêves) ; de la majeure partie de celui de Dol, soit 51 paroisses sur les 93 possédées, sachant que 48 de ces paroisses étaient enclavées dans les diocèses de Saint-Brieuc, Tréguier et Saint-Malo ; de l’extrémité orientale du diocèse de Vannes (7 paroisses dont Redon) et d’une paroisse de celui de Nantes, Fougeray. On atteint ainsi le chiffre de 377 paroisses, ou communes, avec une population d’un peu plus de 500 000 habitants qui parlent, en milieu rural, le gallo tandis que le français, la langue des élites, est l’apanage des milieux urbains. Nous sommes ici en Haute-Bretagne par opposition à la Basse-Bretagne bretonnante.

L’appellation s’est imposée d’elle-même : l’Ille se jette à Rennes dans la Vilaine, principal cours d’eau du département, qui devient alors navigable jusqu’à son embouchure après avoir été canalisée dès le XVIe siècle de Rennes à Redon. On comprend dès lors mieux qu’elle puisse être considérée comme un axe essentiel de communication.

En épousant à l’est les contours du diocèse de Rennes, le département a pour limite orientale la frontière historique de la province de Bretagne. Cette frange territoriale, en écharpe du nord au sud, est souvent désignée par l’expression « marches de Bretagne ».

• • • Des paysages dominés par le bocage

Sur le plan géographique, l’Ille-et-Vilaine présente du sud au nord une alternance de collines moyennes et de bassins (Redon, Messac, Rennes, Combourg, marais de Dol) ou encore de roches dures (grès, granite) et tendres (schiste). L’altitude, généralement inférieure à 120 mètres, culmine à 258 mètres dans les environs de Paimpont. Le bocage est un élément constitutif du paysage tout comme les landes qui jouent un rôle important dans la vie rurale en fournissant litières, pâturages, fourrage et combustibles. À l’ouest, à la limite du Morbihan, s’étend la grande forêt de Paimpont, l’antique Brocéliande, indissociable de la matière bretonne des romans de la Table Ronde, du roi Arthur, de la fée Mélusine, de Viviane et de Merlin l’enchanteur. Au nord-est de Rennes, on trouve la forêt de Rennes et, plus loin, celle de Fougères. Au sud-est, aux confins de l’Anjou, celle de La Guerche.

Au nord, le département est bordé par la Manche. Cette façade maritime est relativement restreinte (84 kilomètres), comparée à celle des autres départements bretons mais elle joue un rôle essentiel dans la vie économique du département et au-delà par la présence sur cette côte du port de Saint-Malo, maintes fois convoité par les Anglais et les Hollandais.

• • • Des bourgs et des petites villes

Le territoire est parsemé de bourgs dont l’église reste le pôle essentiel ; de bourgs-ville, c’est-à-dire de bourgs qui veulent ressembler à des villes, à l’organisation plus complexe et aux centres souvent multiples ; de petites villes telles Antrain, Dol, Fougères, Vitré, La Guerche, Bain-de-Bretagne, Châteaugiron, liées au sort d’une forteresse dont la masse marque par sa présence le rôle militaire. Ces villes forteresses se situent, d’ailleurs, toutes à l’est de la province et du département, aux marches du duché. À cette image urbaine caractéristique de la Haute-Bretagne, on opposera la figure type de Basse-Bretagne : une cité construite au fond d’un estuaire comme Tréguier, Morlaix ou Quimper.

La configuration de Fougères est très particulière puisque le château, aux volumes impressionnants, est bâti dans les marais de la vallée du Nançon où pourtant il monte la garde. À ses pieds, l’église Saint-Sulpice et son faubourg, tandis que sur le plateau, au-dessus, se dresse la ville proprement dite avec l’église Saint-Léonard : au XVIIIe siècle, elle perd ses murailles méridionales et subit cinq incendies. On reconstruit alors en pierre. Vitré est, par contre, l’image même de la cité médiévale avec ses maisons à pans de bois. Son approche occidentale est fermée par le château dont le rôle défensif est affirmé. Nous sommes là chez les puissants seigneurs de Laval qui trouvent refuge dans ce château lorsque les Anglais s’installent dans le Bas-Maine et encerclent Laval qui tombe en 1427. Dol avec, à l’écart de la Grand’Rue, la cathédrale et le quartier des chanoines, n’est avant tout, en dépit du collège qui a bien du mal à survivre à la fin de l’Ancien Régime, qu’un gros bourg avec une rue centrale où se concentre la vie économique et administrative.

• • • Une agriculture avant tout vivrière

L’agriculture pratiquée est médiocre, avant tout vivrière, et fournit une maigre subsistance si l’on excepte quelques régions plus fertiles dans le Clos-Poulet (entre Saint-Malo, Châteauneuf et Dol) ou autour de Rennes. Le président à mortier au Parlement de Bretagne, Christophe-Paul de Robien, qui entreprend en 1753 la rédaction de son ouvrage, Description de la Bretagne, souligne, d’ailleurs, dans son chapitre « De la nature et espèce des terres de la province et de leurs cultures », la qualité diverse des sols du pays rennais :

« Dans le diocèse de Rennes, la terre est jaunâtre, rougeâtre ou blanchâtre, et en général argileuse, forte et humide ; aussi les blés qu’on y recueille ne sont-ils ni si beaux, ni si bons, ni si abondants que vers les côtes où la terre est plus légère et plus sablonneuse […] Dans le diocèse de Saint-Malo, elle est forte et limoneuse, cependant mêlée de sable ; celle de Dol est d’un gris blanchâtre et limoneux, et en quelques endroits sablonneuse et rougeâtre. Toutes ces terres quoique fertiles, ne sont pas propres à toutes sortes de production ; les unes sont bonnes aux pâturages et d’autres à certaines espèces de grains. Dans le diocèse de Rennes, les pâturages sont abondants, comme le terrain est bas, plat, humide, arrosé de plusieurs ruisseaux et petites rivières, il produit le meilleur beurre du royaume. Les grains qu’on y recueille sont le seigle, un peu de froment, de l’avoine et beaucoup de sarrasin ou blé noir, qui fait la plus grande nourriture du paysan ; on y recueille aussi un peu de vin. »

• • • De petites industries actives

En 1835, dans La France pittoresque, A. Hugo décrit en ces termes les habitants d’Ille-et-Vilaine, aujourd’hui appelés brétiliens : ils « sont francs, braves, hospitaliers dans leurs affections et fidèles observateurs de leur parole. Mais on leur reproche d’être entêtés, et de manquer d’industrie, comme tous les Bretons ».

Cette dernière affirmation mérite d’être nuancée. La région dispose, en effet, de quelques ressources minières, limitées certes, mais exploitées au XVIIIe siècle. À Paimpont, on extrait à ciel ouvert du minerai de fer et ses forges, qui s’approvisionnent sur place en charbon de bois, fabriquent toutes sortes d’objets agricoles et domestiques en fer et en fonte. L’atelier d’affinage sert même de modèle pour l’illustration de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. À la fin du XVIIIe siècle, près de 230 personnes y travaillent.

À l’extrême sud-est du territoire, se trouvent les forges de Martigné-Ferchaud dont la matière première, importée de la province voisine d’Anjou, est exportée après transformation via le port de Redon jusqu’aux Antilles. Au sud de Rennes, la mine argentifère de Pont-Péan, à Bruz, est en pleine activité à la fin de l’Ancien Régime : en 1784, 500 ouvriers y produisent 100 tonnes de plomb et 270 kilos d’argent.

• • • Un pays de toiles

C’est dans l’industrie toilière, très développée en Bretagne, que nombre de paysans trouvent une ressource d’appoint précieuse. Ils sont les artisans de cette industrie qui se développe à partir du XVIe siècle. Ils sont, en effet, producteurs de chanvre (région de Vitré, Noyal, Chateaugiron, Romillé) ou de lin (La Guerche), voire un peu des deux sur les bords de la Rance, autour de Fougères et de Bazouges-la-Pérouse. Ils sont aussi tisserands, une activité essentiellement artisanale sauf exceptions (les manufactures Pinczon du Sel à Châteaugiron, Le Boucher à Rennes). Cinquante-trois paroisses dans le triangle Noyal, Châteaugiron, Rennes produisent des « Noyales », grosses toiles écrues propres à faire les voiles des navires ; trente paroisses autour de Vitré fabriquent les « Vitrées » ou canevas, pour servir de petites voiles ou de toile d’emballage, un très gros marché. Ces toiles font l’objet d’un commerce bien organisé : achetées par des marchands spécialisés, vite devenus des bourgeois aisés comme le montrent leurs maisons à Vitré, elles sont acheminées jusqu’à Saint-Malo d’où elles partent tant vers le sud (Cadix) et au-delà vers l’Amérique espagnole, que vers l’Angleterre, les pays de la mer du Nord et de la Baltique. Une partie importante de la fortune des « Messieurs de Saint-Malo » provient de ce commerce de la toile qui vit son âge d’or au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, par suite des guerres et de la fermeture des marchés anglais et hollandais, il connaît un ralentissement certain mais les toiles de Vitré souffrent moins de la situation que d’autres. On assiste même après 1770 à une reprise de la demande et par suite de la production. Les femmes de Vitré soutiennent, à leur manière, l’activité économique du pays en tricotant bas, chaussettes et bonnets de fil qui s’exportent jusqu’en Inde.

• • • Une façade maritime, un port : Saint-Malo

Saint-Malo, c’est la ville natale de Jacques Cartier, le « découvreur du Canada », de François-René de Chateaubriand ou de Félicité de Lamennais ; c’est la « cité des corsaires », ces aventuriers des mers autorisés par le roi. Saint-Malo, c’est un rocher d’une dizaine d’hectares battu par les vents, relié à la terre ferme par un cordon de sable, le sillon, submergé à chaque marée un peu forte : l’image romantique par excellence, avant l’heure.

Saint-Malo est un port d’échouage – les Malouins ayant refusé en 1696 la proposition de Vauban de créer un bassin à flots – et le restera jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il peut, néanmoins, accueillir de deux à trois cents vaisseaux, y compris de fort tonnage, les alentours, y compris Saint-Servan (en face) et l’estuaire de la Rance, leur offrant des facilités de mouillage. Une muraille de granite entoure la ville depuis le Moyen Âge mais elle bénéficie d’accroissements d’abord au XVIe siècle puis à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe à l’initiative de Vauban et de son élève Simon Garangeot. Parallèlement les îlots rocheux qui se dressent tout autour se coiffent de forts de défense, une nécessaire protection car Saint-Malo a été maintes fois convoitée et attaquée.

Siège d’un évêché qui s’étend jusqu’à Ploërmel et Josselin, longtemps port de cabotage, Saint-Malo devient, dès le milieu du XVIe siècle, un port de commerce international et, à la fin du XVIIe siècle, le premier port de France grâce à sa flotte marchande. Grâce aussi au sens entrepreneurial des habitants, à leur connaissance de la mer, à leur audace, à l’excellence des chantiers de construction navale installés à Saint-Servan et à la qualité des équipages ou encore à la « franchise » accordée par Charles VI. Ce qui fait la fortune de Saint-Malo au XVIIe siècle, c’est le commerce de la toile, c’est la guerre de course – celles de corsaires –, le trafic avec les mers du Sud et l’océan indien, la grande pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

Saint-Malo est une ville de marins, de négociants et d’armateurs qui ont su gérer les énormes sommes d’argent générées par le trafic maritime : André Lespagnol parle même d’un « pôle capitaliste », d’une ville de millionnaires (les Magon, Le Fer, Danycan…). Ce sont ces hommes, ces « Messieurs de Saint-Malo » qui se font construire intra-muros de superbes hôtels particuliers et sur la terre ferme leurs résidences d’été, les malouinières.

Au XVIIIe siècle, Saint-Malo connaît des difficultés : la guerre maritime avec les Anglais perturbe les exportations, la Compagnie des Indes de Saint-Malo est brisée dans son élan, le nombre des habitants chute de manière spectaculaire de 25 000 à 15 000 ! Les travaux d’André Lespagnol montrent, toutefois, que Saint-Malo a su résister : le commerce avec Cadix reste solide et la pêche à la morue est une incontestable réussite. Saint-Malo n’est plus que le cinquième port de France mais il a gardé sa dimension internationale.

• • • Une position géographique stratégique

Par sa position géographique, qu’elle soit maritime ou terrestre, aux limites de la Normandie, du Maine et de l’Anjou, le territoire qui deviendra le département d’Ille-et-Vilaine revêt une importance stratégique, militaire comme économique : il est la porte d’entrée de la Bretagne. Une évidence qui n’a pas échappé au duc d’Aiguillon nommé commandant en chef de la province (1753-1768) et marié à une bretonne, Louise-Félicité de Bréhan, la fille du comte de Plélo. Avec les ingénieurs du roi, Aiguillon lance une vaste entreprise de restauration et de modernisation du réseau routier breton dont va bénéficier l’Ille-et-Vilaine. Rennes devient ainsi l’épicentre d’un nœud de circulation tant vers le nord (Saint-Malo) et l’ouest (Brest) que vers le sud (Nantes, Vannes, Quimper). Enfin, de Rennes, on peut gagner Paris en passant par Fougères ou par Vitré et Laval. Toutefois, seuls les « grands chemins » ont été améliorés, les liaisons entre les bourgs, voire entre certaines villes comme Vitré et Fougères, restant fortement dégradées.

II - RENNES, UNE CAPITALE

Rennes est une ville où se concentrent tous les pouvoirs : politique, administratif, judiciaire et religieux. Forte de près de 40 000 habitants (dont 160 prêtres séculiers, une centaine de religieux et 400 religieuses), et occupant une position géographique centrale, elle s’est imposée sans aucune discussion comme chef-lieu du département.

Rennes est, sous l’Ancien Régime, la capitale politique de la province. Elle est le lieu de résidence du commandant en chef de Bretagne (qui remplace le gouverneur pendant tout le XVIIIe siècle), de l’intendant et de leurs administrations. Elle est le siège du Parlement, installé dans le magnifique palais de Salomon de Brosse où se côtoient présidents et conseillers, issus de la plus haute noblesse, procureurs et avocats généraux, greffiers, simples avocats, officiers et autres administrateurs, soit plus de cinq cents personnes. Rennes est aussi le siège d’un présidial dont relève à peu près le tiers de la Bretagne. Que Rennes soit perçue comme une ville de robins est parfaitement justifié.

C’est à Rennes que se réunissent, tous les deux ans depuis 1728 (à cinq exceptions près), les États de Bretagne et qu’est installée la commission intermédiaire permanente. Elle est aussi une ville d’études avec son collège (où la musique et le ballet de cour sont à l’honneur) et depuis 1735 une école de droit réputée à laquelle il faut rattacher les noms de Le Chapelier, Lanjuinais, Toullier, Bigot de Préameneu, juristes éminents, qui vont jouer un rôle de premier plan, national même, dès les premiers temps de la Révolution. Une Chambre de lecture est fondée en 1775 et fréquentée par l’élite intellectuelle rennaise, qu’elle vienne du Parlement, du barreau, du commerce, de la médecine ou du clergé : on y reçoit régulièrement vingt-trois périodiques et la bibliothèque ne compte pas moins de 36 000 volumes.

Rennes est aussi le siège d’un diocèse dont l’évêque est non seulement un chef spirituel mais un homme politique puisqu’il préside à partir de 1734 la commission intermédiaire des États et même les États s’ils se réunissent à Rennes. Le dernier est Mgr François Barreau de Girac.

• • • Une recomposition urbaine

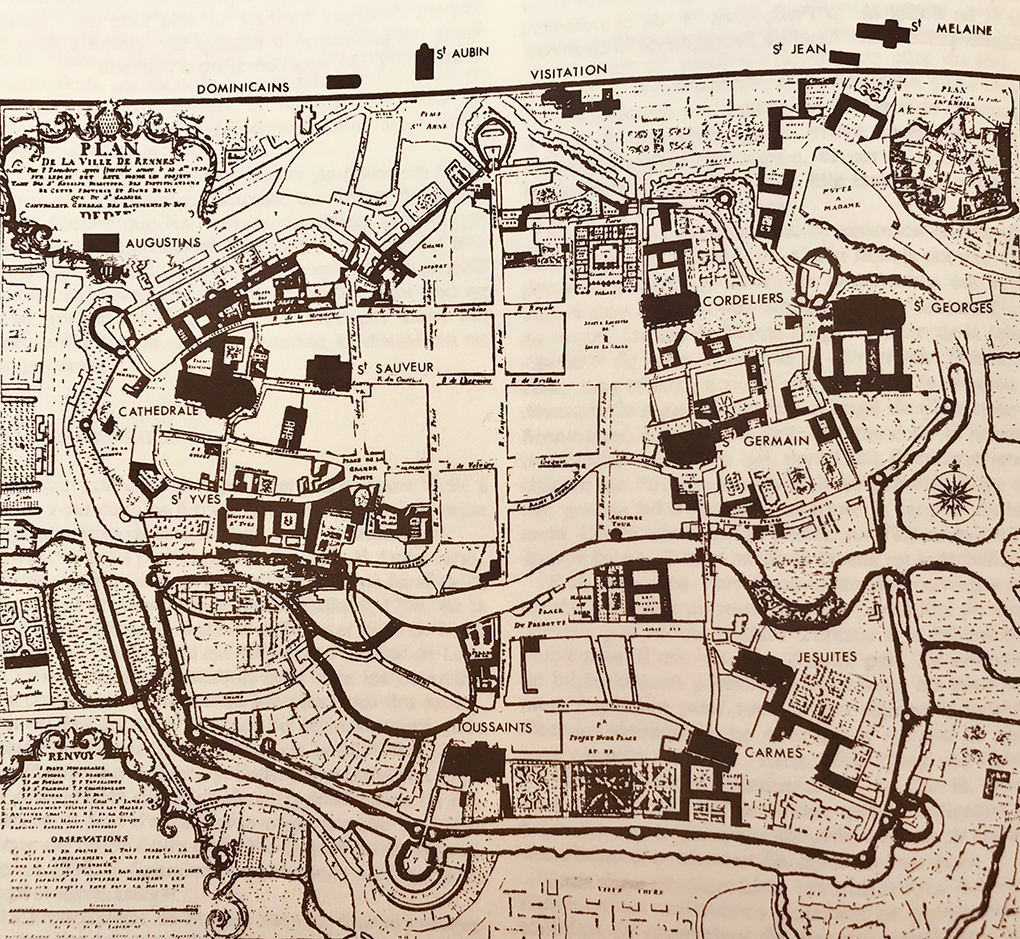

L’incendie qui ravagea Rennes trois jours durant, en décembre 1720, avait totalement bouleversé le centre de la ville et son tissu médiéval, tout en épargnant le Parlement. Il revint à l’ingénieur Isaac Robelin et à Jacques Gabriel, architecte du roi, de proposer un plan de reconstruction et d’assurer le suivi de l’exécution de ce projet d’une modernité évidente avec ses rues rectilignes, se coupant à angle droit, et son jeu de places. Sur la Place neuve, Gabriel construit l’Hôtel de Ville, réservant l’aile nord au présidial et plaçant au centre le beffroi. Cette place ne sera, toutefois, achevée qu’en 1836 avec l’inauguration du théâtre de Millardet. La reconstruction du centre ville se termine vers 1750 et offre une nouvelle répartition du domicile des musiciens qui confirme le caractère ségrégatif de cette reconstruction.

La fin de l’Ancien Régime est marquée par une série de travaux avec, entre autres, l’aménagement de promenades : à l’est, la Promenade de La Motte (1782) où se dérouleront maintes fêtes révolutionnaires ; au sud, la Promenade des murs à l’extérieur des remparts (sur l’emplacement de l’actuel boulevard de la Liberté) et la terrasse des champs de Montmorin où l’on plante en 1787 deux cents arbres. En 1786, les Carmes vendent leur prairie de Beaumont qui prendra en 1790 le nom de Champ-de-Mai puis celui de Champ-de-Mars, associé aux plus grandes fêtes révolutionnaires et à l’exercice collectif de la musique avec la participation active des ci-devant musiciens d’église.

• • • Une ville de contrastes

Rennes n’a jamais été une ville de grand négoce et d’industrie, même si, au lendemain de la reconstruction, pour créer des emplois, quelques initiatives sont à saluer comme la manufacture de toiles Le Boucher qui emploie 800 personnes. Mais qu’il s’agisse d’entreprises fabriquant des draps de laine ou des fils multicolores, il faut parler plutôt d’artisanat que d’industrie. La ville compte, d’ailleurs, de très nombreux artisans dont certains liés au commerce de luxe : orfèvres, doreurs, horlogers, peintres auxquels s’ajoutent les marchands d’estampes, les libraires ou l’imprimeur Vatar, installé place du Palais.

La noblesse parlementaire tient le haut du pavé et dispose de très grosses fortunes. Le Haut Tiers, formé de rentiers, d’hommes de loi, d’administrateurs, d’officiers, de greffiers, de notaires, est aussi très à l’aise. Mais dans cette ville, les contrastes sociaux sont violents et les indigents très nombreux. Entre les deux, l’immense majorité de la population, sans être pauvre, vit petitement, payant de trois à cinq livres de capitation, parfois moins. C’est à ce groupe qu’appartiennent en majorité les musiciens.

Entre la noblesse et la haute bourgeoisie, la lutte est, à la fin de l’Ancien Régime, sans merci. Les parlementaires, soucieux de garder leurs privilèges provinciaux, sont eux-mêmes dressés contre le centralisme monarchique. La situation devient très tendue dès mai 1788. La convocation des États généraux, la session des États de Bretagne qui s’ouvre le 29 décembre 1788 avec un peu plus de 900 aristocrates, 31 dignitaires de l’Église et 49 représentants du Tiers État, mettent le feu aux poudres. Le 26 janvier 1789, dans une ville surchauffée, nobles et étudiants s’affrontent durement, laissant trois morts sur le pavé. Une journée prémonitoire qui fit de Rennes le « berceau de la liberté » selon l’expression lancée en 1793 par le représentant du peuple, Esnue-Lavallée, élu à la Convention par le département de la Mayenne.

• • • Un intérêt certain pour la musique

L’intérêt des élites rennaises pour la musique est à souligner. Le président à mortier Christophe-Paul de Robien possède dans sa bibliothèque l’édition princeps du Traité de l’harmonie (Ballard, 1722) de Rameau mais aussi toute une série d’ouvrages concernant l’opéra-comique et un clavecin. En 1730, il héberge dans le pavillon de son jardin, le Trianon, les concerts de la Société des concerts qui vient de se créer à Rennes. Son fils, Paul-Christophe, également président à mortier, apporte son soutien à la nouvelle Société de concerts qui renaît en 1761 et joint sa voix à celle des chefs de famille qui espèrent fixer à Rennes de bons musiciens susceptibles d’enseigner la musique à leurs enfants. Ainsi voit-on s’installer à Rennes de 1767 à 1780, Signoretti, un musicien italien élève de Tartini, qui eut comme élève Ginguené, coordonnateur des Fêtes nationales et co-responsable avec Momigny de l’Encyclopédie de la musique. Le duc d’Aiguillon fait venir à Rennes son « Concert », c’est-à-dire sa bande de musiciens dont le premier violon, Jean-Théodore Avolio, épouse en 1767 une Rennaise. L’avocat général Auguste-Félicité Le Prestre de Chateaugiron prend à son service en 1776 un musicien italien, compositeur fécond, qui vient de remporter un vif succès à Paris au Concert spirituel comme violoniste, Alexandre Fri(d)zery. Reprenant sa liberté en 1786, ce dernier s’installe comme musicien indépendant et marchand d’instruments rue Saint-Georges, au bas de la place du Palais, avant d’être nommé membre de la commission d’expertise des orgues en 1792 puis de partir pour Nantes où il compose la musique de l’Hymne à l’Être Suprême. Les ouvrages lyriques sont donnés dans la salle de la Comédie, un ancien jeu de paume transformé en salle à l’italienne. Parmi les assistants, l’épouse du duc d’Aiguillon et Madame Le Prestre de Chateaugiron. Celle-ci est, par ailleurs, abonnée de la Société des concerts dont les commissaires appartiennent dans les années 1780 au milieu parlementaire ou à la bourgeoisie d’affaires et pour la plupart à la franc-maçonnerie. Non sans mal, ils obtiennent que la grande salle de l’Hôtel de Ville héberge leurs concerts à partir de 1784.

Le dépouillement des archives et la reconstitution de l’activité des musiciens d’église font apparaître une certaine porosité entre le monde profane et le monde religieux qui fait la richesse et l’originalité de la vie musicale à Rennes et dans le territoire du futur département à la fin de l’Ancien Régime.

• • • Le corps de musique de la cathédrale

L’incendie de 1720 a épargné la cathédrale Saint-Pierre. En revanche, l’effondrement partiel de sa voûte, le 11 février 1754, provoque son évacuation : le chapitre et la musique s’installent dans une chapelle proche, construite à la fin du XVe siècle pour l’hôpital Saint-Yves. De dimensions réduites, elle ne comporte pas d’orgue. La cathédrale, elle-même, n’en avait plus depuis 1732, l’instrument, en mauvais état, ayant été démonté en vue d’une restauration qui se fit attendre. La situation de Rennes est donc très particulière : pas de bâtiment à la hauteur de son statut de capitale politique et religieuse, pas d’organiste. C’est dans l’église des Augustins, au bas de la place des Lices, que se tiennent les grandes cérémonies religieuses.

La France ecclésiastique de 1790 précise que le chapitre comporte vingt et un chanoines plus quatre semi-prébendés. La description du bas chœur n’est guère explicite : « un sous-chantre, un secrétaire, plusieurs chapelains et un corps de musique ». Les registres capitulaires, conservés pour la période 1730-1790, permettent de dresser un tableau précis de cette musique et de son évolution. Les demandes de pension rédigées en 1790 en donnent l’ultime composition.

La création de la psallette, due à l’évêque Brillet, remonte à 1443 et le nombre d’enfants avait été fixé à six. En 1790, leur nombre est identique. Cinq d’entre eux ont été identifiés : LEGRAIN, recruté le 9 février 1789 ; Mathurin HÊLÉ, reçu le 24 juillet 1789 ; Joseph HARDA, entré le 3 mai 1786 ; Pierre URVOY, âgé de 16 ans et ayant passé dix ans à la psallette, et son frère cadet dont le prénom reste à documenter.

• Le poste de maître de musique et de psallette est occupé, depuis 1778, par Gaspard LE MAY, une personnalité marquante de l’Ancien Régime, originaire de Chantonnay, une bourgade située dans l’ancienne province du Poitou (aujourd’hui en Vendée). Il est passé par Limoges et Amiens avant d’être reçu « bachelier » (musicien-choriste) de la cathédrale de Saint-Malo puis de s’installer à Rennes. Comme ses prédécesseurs, Jean-Pierre JULIEN, Nicolas COLIN DESGRAVIERS et Sébastien CHOLET, c’est un laïc. Il est marié à une Malouine et père de famille. L’un de ses fils, Gaspard-Pierre, après être passé par la psallette de la cathédrale de Rennes où il devient ensuite musicien externe, quitte la France pour les Indes dans des circonstances inconnues mais sans doute en rapport avec l’activité commerciale du port de Lorient. Il s’installe comme professeur de musique à Pondichéry où il se marie (1800) et meurt (1809).

Un certificat de résidence établi en 1792 – il a alors cinquante-quatre ans – permet de se faire une idée de l’aspect physique de Gaspard LE MAY : « Taille de cinq pieds et un pouce, cheveux et sourcils gris, yeux bleus, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, front élevé, visage ovale, marqué par la petite vérole. »

À partir de 1784, ses fonctions évoluent : LE MAY n’est plus maître de psallette mais seulement maître de musique. À ce titre, il doit deux heures de musique par jour aux enfants mais n’est plus en charge de leur quotidien et de leur éducation, confiés à HÉLO, sous-chantre. À LE MAY de prévoir et de fournir aussi la musique nécessaire et d’en assurer la direction. Pour les commandes spécifiques, LE MAY reçoit une gratification qui s’ajoute à la rémunération annuelle convenue : celle-ci passe de 2 500 livres en 1778 à 1 063 livres 15 sols en 1790. Bien sûr, il n’est plus logé à la psallette mais s’est installé en ville : il se rapproche ainsi des musiciens de la ville et peut plus aisément donner des leçons particulières, ce qui explique qu’il soit capité à quinze livres en 1788.

Gaspard LE MAY est un homme de conviction : sa vie durant, il se fait remarquer par ses prises de position qui attestent son indépendance d’esprit. À Saint-Malo, en 1769, il refuse de se soumettre à l’interdiction émise par le chapitre de fréquenter les concerts publics et d’en organiser. À Rennes, en 1781, il revendique, haut et fort, sa liberté de créateur en s’opposant à l’évêque et au doyen du chapitre qui lui reprochent son esthétique musicale et il affirme le principe d’égalité entre les hommes. Une scène prémonitoire de son engagement révolutionnaire.

Pendant cette période, LE MAY fait preuve, en effet, d’un civisme exemplaire : après avoir dirigé la musique de la cathédrale constitutionnelle, il entame en 1793 une carrière politique en devenant le 6 juin 1793 le premier président élu du Comité de surveillance ou Comité de Salut public ; il s’oppose à Carrier en août suivant ; devient officier municipal et écrit la musique de l’Hymne à l’Être Suprême avant de prêter serment comme instituteur de musique.

• En 1790, LE MAY dirige un ensemble de musiciens choristes et instrumentistes composé d’André HÉLO, sous-chantre en titre et économe de la psallette depuis 1786 (714 livres 3 sols d’appointements) ; Jean-François MESLIF-DUBUISSON, secrétaire et diacre d’office (807 livres 5 sols 6 deniers), recruté comme choriste en 1773 ; Joseph GOBAILLE, reçu diacre d’office en 1789 (532 livres 13 sols) ; François PAIRIER, choriste et chapier depuis 1777 (652 livres) ; Thomas DUCAT, basse-contre, recruté en octobre 1789 comme choriste et psalteur (475 livres) ; Noël PLIHON, haute-contre, reçu en 1778 choriste et musicien (635 livres 5 deniers) ; Félix BOITE, entré comme choriste et musicien en 1781, devenu quelques mois plus tard précepteur des enfants et en 1786 responsable de la pointe (556 livres 5 sols) ; Auguste ROUSSIN, basse-taille, choisi comme choriste en 1783, chargé de veiller sur les enfants en qualité de précepteur en 1784 et second chapier en 1790 (760 livres 13 sols). Deux autres musiciens ont été choisis tant pour leurs qualités instrumentales que vocales : Antoine DESPERY, reçu en 1782 choriste et serpent-basson avec des obligations soigneusement décrites : il « accompagnera du serpent ou du basson selon le besoin dans la musique et le faux-bourdon et jouera du serpent dans le plain-chant tous les jours à la Grand’messe (pour l’introït, le graduel, l’offertoire…) et en plus pour les vêpres le dimanche et fêtes et jours de fondation ». En 1786, il ouvre le premier magasin d’instrument à vent de la ville et se dit « professeur de musique attaché à la cathédrale ». En 1790, il est mentionné comme premier serpent. Le second est Hilaire BOUDRY, reçu en 1787, toujours comme choriste et musicien, mais il est précisé qu’il « chantera dans la musique en qualité de haute-contre, jouera du serpent, donnera du cor ou d’autres instruments toutes fois quand il en sera requis ». À partir de 1788, il est désigné comme étant « second serpent » et touche 521 livres.

Deux musiciens ont le statut de musiciens externes : Claude-Jacques OUDET, violoncelliste (100 livres d’appointements), recruté au début des années 1770 pour servir aux côtés de Jean CHABAUD, premier violoncelle de 1745 à sa mort en 1786, et Jean-François LEBON, violon, reçu en août 1785, à raison de 90 livres par mois. Deux autres noms figurent sur le tableau de la musique de la cathédrale en 1790 : Joseph ORAIN, porte-croix, ancien élève de la psallette, dix-neuf ans, et Michel VITRÉ, maître de cérémonies et sacriste en titre.

LE MAY a donc à sa disposition permanente douze choristes et musiciens plus les six enfants de chœur mentionnés plus haut. Cette formation peut être élargie par l’adjonction pour de grandes cérémonies de musiciens supplémentaires, généralement appelés symphonistes. Surtout, LE MAY peut compter sur l’aide vocale de certains ecclésiastiques, une obligation (ou un usage) attachée à certains titres et dont le manquement peut valoir un rappel à l’ordre. Voilà pourquoi, le 14 février 1780, le chapitre se penche sur le cas de BODIN, GROSSAUD, BAMEULE, grands chapelains, semi-prébendés, qui négligent de chanter la musique quoiqu’ils y soient obligés par leurs titres et par un usage immémorial : « Le MAY, maître de musique, leur présentera à chacun leur partie pour l’exécuter. S’ils refusent « d’aller à l’aigle », la compagnie se pourvoira. »

Trois des musiciens du bas chœur sont originaires de Rennes (HÉLO, GOBAILLE, MESLIF-DUBUISSON), deux des diocèses voisins (PLIHON de Dol, PAIRIER de Saint-Malo), sept sont nés beaucoup plus loin (ROUSSIN à Épernon, BOUDRY à Autun, OUDET à Dôle, DESPERY à Valenciennes, BOITE dans le Hainaut, DUCAT à Paris). Quatre sont prêtres (HÉLO, MESLIF-DUBUISSON, GOBAILLE, PAIRIER), DUCAT est clerc tonsuré, tous les autres sont des laïcs. À l’exception d’OUDET, ils sont mariés et pères de famille. La lecture des signatures au bas des actes de baptême et mariage met en évidence la cohésion du groupe des musiciens, les liens d’amitié qu’ils entretiennent entre eux et l’intérêt que leur porte le monde du Parlement et du Palais.

L’attitude, lorsqu’éclate la Révolution, des musiciens clercs et celle des musiciens laïcs est totalement différente : les premiers sans exception sont réfractaires, les seconds (BOUDRY, BOITE, DESPERY, PLIHON, ROUSSIN, LE MAY) font preuve d’un civisme « pur et sans tâche » et sont salués comme « six citoyens bons républicains et sans culotte ». Devenu veuf, DESPERY est ordonné prêtre et devient brièvement curé constitutionnel avant de revenir à l’enseignement de la musique comme la plupart de nos musiciens laïcs.

• • • Les chantres des paroisses

La ville de Rennes est divisée en dix paroisses : Toussaints (8 à 10 000 habitants), Saint-Germain (7 à 8 000), Saint-Étienne (5 à 6 000), Saint-Aubin (4 000), Saint-Sauveur (2 000), Saint-Jean (2 000), Saint-Martin (2 000), Saint-Laurent (2 000), Saint-Hélier (2 000) et Saint-Pierre-en-Saint-Georges (1 000).

En 1790, vingt-six chantres exercent dans ces paroisses et vingt d’entre eux ont été identifiés. Pour Saint-Martin, nous avons la trace de paiements « aux deux chantres », sans autre précision. Les registres de Saint-Hélier et Saint-Laurent sont lacunaires ou muets sur cette question mais on peut émettre l’hypothèse qu’ils sont également deux, le nombre minimum convenu pour pouvoir fonctionner. Vingt-cinq autres chantres ont été identifiés entre 1758 et 1789, ce qui porte à une cinquantaine le nombre de chantres ayant exercé à Rennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

En 1790, à Saint-Germain, ils sont quatre (URVOY, GARNIER, MACÉ, GOHIN), à Toussaints, quatre (GRABOT, Luc-François GARNIER, BULLER, Julien POULLAIN-DELAUNAY avec GILBERT comme remplaçant), à Saint-Étienne, trois (TAUDIÈRE/THEAUDIÈRE, LUCAS, SERRANT), à Saint-Sauveur, trois (GUYET, SEILLIER, DELANOË ?), à Saint-Aubin, deux (René CHAUSSEBLANCHE, ALLAIN), à Saint-Pierre-en-Saint-Georges, deux (DECOMBE, Pierre-François FERRON), à Saint-Jean, deux (Pierre GAULTIER, Jean PIRAUD).

Ces chantres ont été recrutés sur concours (publication de vacance en chaire dans les neuf autres paroisses de la ville, audition par un jury, vote à bulletin secret) et sont nommés, selon la formule consacrée, « à l’escabeau ». Les obligations sont précisées dans la délibération qui vaut contrat et doit être contresignée par le nouveau chantre. Ainsi, lorsque GUYET est reçu chantre à Saint-Sauveur, le 13 mai 1787, il est indiqué qu’il « enseignera le chant aux enfants de chœur comme il convient à leur âge ; chantera les litanies au dedans et au dehors de l’église, desservira les fondations et assistera aux saluts pour les rétributions imposées par le général, et les officiers, et convenues avec les fondateurs ; ne pourra s’absenter sans la permission du recteur et du général ». Les appointements ne sont pas mentionnés, car reconduits dans la très grande majorité des cas. À Toussaints, toutefois, en 1791, la somme de 300 livres est précisée.

Le procès-verbal de délibération fait parfois mention de la provenance des candidats : sauf exception (le diocèse de Saint-Malo), tous viennent du diocèse de Rennes, de la banlieue proche ou de paroisses situées dans un rayon de trente-cinq kilomètres ; deux, seulement, sont à proprement parler des Rennais. Tous sont des clercs. À Rennes, d’ailleurs, ne peuvent être reçus chantres que des hommes engagés dans un projet sacerdotal ou déjà ordonnés prêtres. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils n’occupent que peu de temps un tel poste : un an voire moins, souvent deux ans ou deux ans et demi, parfois trois. Ils sont, en effet, souvent appelés par l’évêque pour prendre un poste, plus rémunérateur, de vicaire ou de curé, à moins qu’ils ne souhaitent, tout simplement, changer de paroisse. C’est leur manière de vicarier et ces déplacements relèvent de la stratégie de carrière. HÉLO et HUREL en font une brillante démonstration en passant d’un poste de chantre à Saint-Sauveur, qui leur a servi de tremplin, à la cathédrale.

Comme les chantres prêtres de cette dernière, ceux des paroisses comptent au nombre des réfractaires (Luc-François GARNIER est déporté à Guernesey, Julien POULLAIN-DELAUNAY exécuté à Paris). Il y a, cependant, des exceptions comme MACÉ et URVOY à Saint-Germain, LUCAS à Saint-Étienne et CHAUSSEBLANCHE à Saint-Aubin.

• • • Les organistes

Rennes n’est pas une ville particulièrement riche en orgues à la fin du XVIIIe siècle : la cathédrale en est dépourvue depuis 1732, on l’a vu, Saint-Sauveur depuis l’effondrement de sa façade en 1682. À Toussaints, l’orgue placé en bas de la nef ne semble pas avoir fonctionné pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle. Il y a, en revanche, à Saint-Aubin, un petit orgue manquant certes d’ampleur – et refusé à ce titre par la fabrique de Saint-Sauveur en 1792, mais en service en 1790. À Saint-Germain, on trouve un instrument – sans doute le plus ancien de Rennes (1532) – fortement remanié au XVIIe siècle par Paul Maillard et au XVIIIe par René Lebrun. L’absence du procès-verbal d’expertise et d’évaluation, dressé en 1792, ne permet toutefois pas de se faire une idée précise de l’état de l’instrument en 1790.

Les abbayes et couvents sont mieux dotés : l’église Saint-François du couvent des Cordeliers possède un orgue de qualité construit par Paul Maillard en 1628 et restauré en 1784, décrit comme « bien conditionné et en bon état » en 1792, mais estimé seulement à 450 livres par l’expert et facteur Pierre TEXIER qui l’acquiert pour 470 livres. C’est le plus bel instrument de la ville avec celui de l’abbaye Saint-Georges attribué à Jacques Lefebvre vers 1653-1655, revu par le père Innocent (1668), par Vincent (1696) et par Jean LE ROY (1732). Il sera finalement acheté en 1792 par « le général de la paroisse » Saint-Sauveur pour 1 250 livres. Au couvent des Jacobins, on trouve un orgue de huit pieds, en mauvais état, estimé en 1792 à 700 livres et lui aussi acheté par TEXIER. Chez les Carmélites, l’instrument est nettement plus petit, quatre pieds, et nécessite des réparations urgentes qui n’effraient nullement le violoncelliste OUDET qui va l’acquérir en 1792 pour 245 livres. À Saint-Melaine, existe « un trop petit jeu d’orgue insuffisant pour la grandeur de l’église » – en fait un orgue de chœur tenu en 1777 (et peut-être à partir de cette date) par Marie-Laurence LELIÈVRE – car le projet de grandes orgues (1761) ne fut jamais exécuté. De l’instrument des Carmes sur lequel a travaillé le frère Florentin Grimont de Sainte-Cécile, aucune description n’a été conservée. Il est acheté par la paroisse de Toussaints en 1792, mais, alors que les travaux de remontage et de restauration, confiés au facteur rennais Pierre TEXIER, étaient presque achevés, il disparaît dans un incendie en 1794. L’abbaye des Bénédictines de Saint-Sulpice-la-Forêt, à quelques kilomètres à l’est de Rennes, possède aussi depuis le XVIIe siècle un orgue sur lequel les renseignements sont rares. En 1724-1725, COLESSE, organiste de l’abbaye bénédictine Saint-Georges de Rennes, entretient l’instrument auquel le facteur Jean LE ROY fait quelques réparations en 1760. Les archives ne donnent aucune information sur son état et son utilisation en 1790.

Les organistes ont donc exercé leur art essentiellement dans six lieux : les églises Saint-Germain et Saint-Aubin, les abbayes Saint-Georges et Saint-Melaine, les couvents des Cordeliers et des Jacobins. En 1790, Henri DANGEVILLE, né à Angers, est organiste à l’abbaye Saint-Georges après avoir occupé ce même poste à l’abbatiale Saint-Sauveur de Redon. Parmi ses prédécesseurs à Rennes, figurent Jean LE MAOU, Jean-Michel LEMYRE et Étienne LEPLAT (fils) qui fut aussi, un temps, organiste de l’abbaye Saint-Melaine. En 1790, à Saint-Aubin, c’est la petite fille d’Étienne LEPLAT (fils), Marie-Laurence LELIÈVRE qui est organiste depuis 1772. Elle a succédé à sa tante, Laurente LEPLAT (1743-1767) qui elle-même avait repris le poste de son père, Étienne LEPLAT (fils) et au-delà de son grand-père, Étienne LEPLAT (père).

La famille DUPARC règne, conjointement avec les LEPLAT, sur les orgues de Rennes pendant tout le XVIIIe siècle. Guillaume-Étienne DUPARC a été organiste, de 1718 à 1721, des Cordeliers où Étienne LEPLAT fils lui a succédé. Il devient alors organiste de Saint-Germain, poste auquel lui succède, en 1756, son fils, François DUPARC. Il est toujours là en 1790. La fille de ce dernier, Marie-Jeanne-Flavie reçoit elle-même de son père une formation d’organiste. Le frère de François DUPARC, Jean-François DUPARC est lui aussi organiste. Il a tenu, de 1767 à 1772, l’orgue de Saint-Aubin avant d’être remercié et de prendre l’orgue des Jacobins pour une durée inconnue. Était-il actif en 1790 ? Les éléments d’appréciation font défaut.

Les liens entre les deux familles, LEPLAT et DUPARC, sont étroits, à preuve les signatures figurant au bas des actes de baptême et de mariage et les parrainages réciproques. Ils entretiennent aussi les meilleures relations avec le facteur d’orgues rennais, Pierre TEXIER, qui épouse la fille du facteur Jean LEROY, un Parisien venu à Rennes, à la demande d’Étienne LEPLAT (fils) pour réparer l’orgue de l’abbaye Saint-Georges.

Ces organistes sont actifs sous la Révolution jusqu’en 1792, date à laquelle les orgues sont expertisés et vendus. Il leur faut alors prêter serment avant de devenir simples enseignants de musique. En cette même année 1792, une nouvelle organiste, Suzanne-Félicité DEVARENNES, originaire de Lorient, est à la recherche d’un emploi à Rennes. Engagée par la nouvelle paroisse Saint-Pierre (alors desservie à Saint-Sauveur), elle assurera, en 1794, dans ce même lieu devenu temple de l’Être Suprême, la partie musicale. Quant à Pierre TEXIER, nommé expert au sein de la commission d’évaluation des orgues (1792-1793) et acquéreur de divers instruments, il a connu une petite carrière politique en devenant officier municipal.

III – MUSIQUE SUR LE ROCHER : LA CATHÉDRALE SAINT-VINCENT DE SAINT-MALO

Au milieu du XIIe siècle, l’évêque Jean de Chatillon, ancien moine cistercien, transféra son siège épiscopal de l’antique cité d’Alet dans l’île de Saint-Malo : il cherchait un abri plus sûr. En 1153, il obtint du pape la création d’un chapitre avant de lancer le chantier de sa cathédrale. Celle-ci, située dans la partie haute du rocher, devint le cœur d’un véritable quartier épiscopal, une sorte de ville dans la ville, comprenant un palais, celui de l’évêque, un quartier canonial, dénommé le « pourpris », fermé à ses deux extrémités par des portes dont l’ouverture et la fermeture étaient strictement réglementées.

La France ecclésiastique de 1790 précise que le chapitre est constitué de vingt-deux chanoines dignitaires plus quatre semi-prébendés et que le bas chœur comprend douze chapelains, un maître de psallette, un corps de bacheliers ou musiciens et huit enfants. D’autres sources indiquent huit bacheliers.

Fondée en 1319, la psallette dont la maison, sise sur le côté nord de la cathédrale, est encore visible avec, sur la porte, une tête d’angelot, comporte à l’origine quatre enfants, six en 1515, huit de 1623 à 1790 avec quelques fluctuations ponctuelles (quatre en 1771, six en 1788). Pour 1790, six ont été identifiés : Jean-Marie POUPIOT, Henri-Marie GÉRARD, Louis-Marie BLÉVIN, Charles-Vincent LUCAS, Jacques-Antoine CORNU et MIGNOT. Tous sont originaires de l’évêché de Saint-Malo à l’exception de CORNU, natif d’Hamby, diocèse de Coutances.

Le corps de musique de la cathédrale est théoriquement constitué de huit bacheliers, un terme employé également à Dol pour désigner les musiciens permanents du bas chœur. Dans ce nombre, il faut inclure le maître de musique. En effet, lorsque Pierre ALOTTE, l’avant-dernier maître de musique de l’Ancien Régime, demande, en 1780, de ne plus résider à la psallette – ce que les chanoines s’empressent d’accepter « vu les inconvéniens qui peuvent résulter de la résidence d’un maistre à la Psalette avec femme et Enfans » –, il est précisé qu’il conserve sa place de bachelier et touchera en plus 150 livres.

• Sept maîtres de musique, au moins (les registres capitulaires couvrant les années 1762-1769 et 1772-juillet 1779 n’ont pas été conservés), se sont succédé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : Mathurin-Jacques de LA GREZILLONNAIS, Claude-Denis DEVADRE, Nicolas SAVARD, Louis-Marcel BAYART, Jean-Claude-Augustin GUIGNET et Pierre ALOTTE qui démissionne pour raisons de santé le 16 septembre 1784. Son successeur, et dernier maître de musique de l’Ancien Régime, arrive à l’été 1785 : il s’agit de Louis-Aubin THOUZÉ dit AUBIN, né au Petit-Andely, formé à la psallette de la cathédrale de Rouen d’où il est sorti le 15 octobre 1784. Lorsqu’il débarque à Saint-Malo, il n’a que dix-neuf ans : c’est son premier poste. Au vu des attestations fournies, on peut penser qu’il a suivi une préparation à la prêtrise en 1784-1785, un projet assez vite abandonné puisqu’il se marie le 10 août 1789 avec une Malouine, en présence de son prédécesseur, Pierre ALOTTE, avec qui il a noué des liens d’amitié. Ce dernier devient même le parrain de l’une de ses jumelles, en juillet 1790.

• Les bacheliers sous ses ordres sont alors au nombre de six : Claude-Denis DEVADRE, un temps maître de musique (1760) avant d’être rétrogradé et de retrouver son poste de bachelier, Pierre et François BEAUCHEMIN, Jean CARFANTAN, Julien COLLIAUX et Pierre DANAIS.

Les BEAUCHEMIN sont briochins de naissance et de formation ; ils sont les frères de Jean-Marie BEAUCHEMIN, l’organiste de la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc. Pierre BEAUCHEMIN, né en 1737, a été reçu haute-contre à Saint-Malo en 1755/1756 et s’est marié, en 1764, avec une jeune Malouine de dix-huit ans. Son frère, François, né en 1739, a débuté sa carrière de musicien comme serpent à la cathédrale de Saint-Brieuc. Il s’est fait connaître du chapitre malouin en venant jouer, à l’automne 1770, à l’occasion de la fête de la Saint-Malo (il touche 12 livres). Quelques mois plus tard, le 16 mai 1771, il est reçu « pour Bachelier du chœur et pour jouer du serpent et du basson ». Il suit l’exemple de son frère et se marie le 4 mai 1773 avec une Malouine. À dater de la réception de François, son frère Pierre est dit BEAUCHEMIN l’aîné.

Dans les années 1780, on assiste à une série de nouveaux recrutements. Jean CARFANTAN, né en 1767, est connu de longue date des chanoines car il a été enfant de chœur (1773-1783) de la psallette de la cathédrale Saint-Vincent. Il a donc été formé par leurs soins et possède une voix particulièrement recherchée, celle de haute-contre. Il est reçu bachelier du chœur le 21 mai 1784. Julien COLLIAUX, né en 1764, ancien enfant de chœur de la psallette de la cathédrale de Rennes, acolyte du diocèse de Rennes est, lui, reçu le 20 octobre 1786 « basse concordante ». Pour des raisons inconnues, il quitte Saint-Malo presque aussitôt pour aller à Coutances, avant de revenir en février 1788 et d’être alors chargé de l’instruction des enfants en ce qui concerne la religion, l’écriture et le latin. Le dernier bachelier recruté à Saint-Malo est Pierre-Jacques DANAIS. Originaire d’Illiers (aujourd’hui Illiers-Combray en Eure-et-Loir) où il est né vers 1770, il sort de la collégiale de Châteaudun lorsqu’il est reçu bachelier le 6 mars 1788, en charge de jouer du serpent. Il a dix-huit ans et prendra épouse à Saint-Malo le 20 janvier 1791.

Ces trois derniers recrutements se font dans des circonstances particulières : les chanoines ont constaté « que les infirmités des sieurs BEAUCHEMIN l’aisné et DEVADRE musiciens de cette église, les mettent hors d’état de rendre les mêmes services au chœur que par le passé » et que LE MOAL n’est plus capable de « faire sa partie de musique ». Il est donc urgent de recruter de nouveaux musiciens. Les remontrances récurrentes faites au maître de musique et aux musiciens montrent aussi clairement que les chanoines désirent disposer d’une musique de qualité, de musiciens respectueux et investis. Ainsi est-il demandé, en mars 1784, à LE MOAL, DEVADRE et François BEAUCHEMIN « de chanter posément et de faire exactement la médiante de la psalmodie tant aux obits que petites heures et autres offices ». Il est également décidé « d’avertir le maistre et le dit François BEAUCHEMIN de ne point lire de Livres pendant l’office ». Ces manifestations d’indépendance ne sont pas sans rappeler l’attitude d’un ancien bachelier (1761-1769), Gaspard LE MAY, qui préféra démissionner plutôt que se soumettre.

• L’organiste de la cathédrale est-il à inclure parmi les bacheliers ? Rien ne permet de l’affirmer mais c’est en ajoutant son nom à ceux des six musiciens de 1790 dont nous venons de parler et à celui du maître de musique que l’on atteint le nombre de huit bacheliers, couramment avancé.

Trois organistes ont successivement officié à la tribune de Saint-Vincent de 1747 à 1790. François BROU, né en février 1715 à Paris (Saint-Germain-L’Auxerrois), est le premier d’entre eux. En août 1783, malade, il se retire et les chanoines reconnaissants décident de continuer à lui verser, jusqu’à la fin de ses jours, les 400 livres qu’il touchait par an. Il décède quelques mois plus tard, le 25 mai 1784. Son successeur, Antoine BONNET, né en 1766 à Senlis, est recruté pendant l’été 1785, à raison de 500 livres par an et occupe le poste jusqu’en 1788. Il est remplacé par Jean LEMOINE DE PRÉNEUF, né à Quintin [Côtes-du-Nord et aujourd’hui Côtes-d’Armor] et ancien enfant de chœur de la cathédrale de Saint-Malo. Depuis 1743, il tenait l’orgue du prieuré des Bénédictins de Saint-Malo où il s’est marié en 1750. Le taux élevé de sa capitation en 1788, 15 livres, laisse penser qu’il donne, comme d’autres musiciens de la cathédrale, des leçons particulières aux enfants de l’aristocratie et de la bourgeoisie. Sans doute est-il entré par ce biais en contact avec la grande famille d’armateurs, les Magon de La Villebague : Marie-Anne Lebrun Magon de La Villebague devient même marraine de son fils Guillaume.

Qu’ils soient nobles ou bourgeois, les riches Malouins se piquent de culture. Quelques inventaires après décès font mention de partitions ou d’ouvrages sur la musique. Ainsi Bidault de Jutignais, fils d’un armateur, possède-t-il la partition de Phaeton de Lully, le Dictionnaire de la musique de Jean-Jacques Rousseau, un Traité des accords, une Histoire de l’opéra-bouffon, un Requiem.

• L’échange ne se fait pas à sens unique. Si les musiciens de la cathédrale sont impliqués dans les réseaux éducatifs de la ville, on constate, inversement, qu’il peut être fait appel à des musiciens de la ville pour donner des leçons d’instruments à certains enfants de chœur ou choristes. Ces mouvements croisés ont permis de créer des liens entre les musiciens au-delà des institutions et ont facilité l’organisation des grandes cérémonies officielles, des fêtes religieuses et processions traditionnelles. On rassemble alors tous les symphonistes et les vents de la ville (et parfois d’ailleurs) auxquels s’ajoutent, à l’occasion, les musiciens militaires. Un dispositif de communication particulièrement efficace.

La perméabilité de ces deux mondes, religieux et profane, est évidente si l’on dépouille les comptes de la psallette : tous les corps de métiers y défilent. Les achats faits « en ville » par et pour la musique de la cathédrale y sont soigneusement notés : réparations des instruments, achats de cordes (un marchand de violons, François Bailleret, est capité à 4 livres en 1788), de papier à musique, de « boëttes de carton pour ramasser la musique » (1768), de livres tels – en 1768 – un Dictionnaire de la musique (Jean-Jacques Rousseau ?) ou, en 1785, les Principes de la Musique (24 livres).

Au début de 1760, une Société des concerts, constituée de professionnels et d’amateurs, s’organise et donne des concerts dans la salle de la Comédie, construite en bois, sur un terrain près de la rue d’Estrées. Après l’incendie de cette salle en 1778, les concerts ont lieu dans la nouvelle salle de la Comédie, construite en 1779 par l’ingénieur Piou sur l’emplacement de l’ancienne salle du jeu de paume, près des Champs-Vauverts, où l’on trouve parmi les spectateurs, à l’automne 1779, François-René de Chateaubriand. Les musiciens de la cathédrale ne se privèrent pas, malgré les interdictions, de fréquenter ces deux salles ainsi que les concerts privés.

• Au lendemain de 1790, DEVADRE, François et Pierre BEAUCHEMIN ont œuvré au sein de l’église constitutionnelle et de l’église paroissiale de Port-Malo de janvier à juin 1793, en compagnie des enfants de chœur LEGRAND, LEFEUVRE, PATUREL et Henry FITZGERALD. Ces trois bacheliers sont reconnus « créanciers de la République » le 21 pluviôse an III (10 février 1795). LEMOINE DE PRÉNEUF est payé comme organiste, dans le cadre de l’église constitutionnelle, jusqu’au 1er septembre 1792 et réussira à faire passer sa pension de 200 à 400 livres. En l’an V, il est à Lorient. CARFANTAN, DANAIS et COLLIAUX qui ont moins de vingt ans d’ancienneté n’ont droit qu’à une gratification de 200 livres. Il est reproché à Louis-Aubin THOUZÉ de s’être abstenu d’assister à la paroisse où il aurait été très utile. Il est débouté en janvier 1792 de sa demande de secours, et ce d’autant plus aisément qu’il exerce avec son épouse « un état lucratif ». Il est qualifié de « marchand » en 1820.

ALOTTE a, sans ambiguïté, embrassé la cause révolutionnaire : il est en 1805 « secrétaire du sous-préfet de cet arrondissement » et meurt à Saint-Malo en 1815, sans qu’il soit fait allusion à son passé de musicien. La famille BEAUCHEMIN est, quant à elle, l’exemple même d’une famille de patriotes engagés dans la défense de la République. Lorsque Pierre BEAUCHEMIN meurt à Saint-Malo le 19 novembre 1793, son fils François-Marie commande un détachement au poste avancé de Château-Richeux près de Cancale, point stratégique sur la route vers la Normandie. Il n’a donc pu faire enregistrer le décès de son père que le 3 pluviôse an II (22 janvier 1794), soit avec deux mois de retard, mais le Conseil général du département estime valable le motif avancé. François BEAUCHEMIN, ci-devant serpent de la cathédrale, survit à son frère jusqu’au 30 novembre 1820. Il est déclaré « musicien de profession » par le fils de Pierre ALOTTE, devenu, comme son père, « secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Malo ».

IV – DOL, UNE CATHÉDRALE DANS LE MARAIS

La cathédrale Saint-Samson est construite sur le flanc nord de la ville, sur une hauteur dominant le marais situé sur l’emplacement de la légendaire forêt de Scissy. C’est là que l’évêque gallois Samson s’installa au milieu du VIe siècle et que Nominoë fut couronné premier roi de Bretagne en 850. C’est là aussi que fut édifiée une première cathédrale romane, incendiée par les troupes de Jean-sans-terre en 1203.

L’édifice actuel date pour l’essentiel du XIIIe siècle. Pour le voyageur qui arrive de l’ouest, ce sont d’abord les deux tours de la façade occidentale qu’il aperçoit : la tour nord flanquée d’un campanile surmonté d’un lanternon (XVIIIe siècle), la tour sud restée inachevée. Pour qui vient de l’est ou du sud, c’est une « silhouette allongée [93 mètres de long, 20 mètres 50 de hauteur de voûtes] vers un chevet rectangulaire » qui a amené Prosper Mérimée, arrivé en diligence en 1837, à comparer, dans ses Notes de voyage, la cathédrale de Dol à celle de Salisbury en Angleterre. L’historien d’art André Mussat a montré en quoi cette cathédrale s’est inspirée des grands exemples anglais tout en y incluant des accents français pour aboutir à une véritable création originale bretonne. La cathédrale s’ouvre vers la ville par un très grand porche à l’aplomb du croisillon sud, sorte de grand dais d’architecture. Face à ce portail sud, le palais épiscopal, à gauche, le quartier canonial.

La psallette a été fondée en 1265, en pleine reconstruction de la cathédrale : elle est la plus ancienne de Bretagne. La France ecclésiastique de 1790 précise que le chapitre comporte vingt chanoines et que le bas chœur est constitué de quatre vicaires, un diacre, un sous-diacre, un sous-chantre, un sacristain et plusieurs gagistes.

L’état lacunaire des archives d’Ancien Régime de l’évêché de Dol – aucun registre capitulaire n’a été gardé – n’avait pas permis jusqu’ici de dresser le portrait du corps de musique de la cathédrale. Le dépouillement des archives révolutionnaires, notamment les suppliques collectives et individuelles, a pallié cette absence. Les musiciens y déroulent leurs états de service de manière plus ou moins détaillée.

• Le maître de musique est, en 1790, Clément MIELLE. Né en 1747 à Chatoillenot [Haute-Marne], petite paroisse du diocèse de Langres, il occupe ce poste depuis le 21 juin 1783. Il succède à François-Olivier LALLY qui vient de se retirer et meurt à Dol le 18 avril 1784. Né en 1719 à Vannes, LALLY avait été formé à la psallette de la cathédrale de cette ville dont Charles LE SUEUR avait alors la charge. Il avait, en tout cas, déjà pris son poste à Dol lorsque fut inauguré le 19 février 1737 le nouveau collège de Dol. On y exécuta, en effet, comme on peut le lire dans le Mercure de France d’août 1738, une messe « en musique et en symphonie de la cathédrale de Dol de M. de L’Ally maître de musique de la cathédrale de Dol. On y reconnut le digne élève du fameux M. Le Sueur, maître de musique de Vannes ».

Clément MIELLE a trente-six ans lorsqu’il arrive à Dol. Il a été formé à la maîtrise de la cathédrale de Langres et a beaucoup vicarié (Orléans, Chartres, Laon, Fécamp) avant d’arriver en Bretagne. Son atout ? Une voix de haute-contre. À Dol, il se pose et va rester jusqu’à sa mort. De son propre aveu, il est heureux : il a un poste fixe et peut enfin se marier. Son choix, réfléchi, s’est porté, comme il l’explique dans sa supplique, sur une personne native de Dol, recommandable par sa conduite pour être à la tête d’une maison telle qu’une psallette. Les signatures qui figurent au bas des actes de baptême de ses enfants montrent qu’il jouit d’une certaine considération dans le milieu de la noblesse et du Palais.

Le contrat qu’il signe le 31 juillet 1783 détaille ses émoluments : 1 656 livres par an dont 500 pour la nourriture des quatre enfants de chœur, 300 pour le poste d’organiste et 100 pour sa « place de chœur ». MIELLE cumule, en effet, les postes de maître de musique, de maître de psallette et d’organiste, sans que soit fait référence à sa voix de haute-contre, et le contrat précise ses obligations, musicales en particulier : elles sont mises d’emblée en exergue. Le chapitre a recruté un musicien, un instrumentiste mais aussi un compositeur et attend qu’il fasse montre de son talent dans tous les genres de la musique religieuse. Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine conservent quatre œuvres manuscrites – en réalité des fragments de partitions dans un état médiocre – de Clément MIELLE : Et Exaudi nos in die ; Pleni sunt caeli (fin du Sanctus d’une Messe royale) ; Sicut erat in principio ; Suscipe Domine. Ces partitions de deux feuillets chacune, écrites à trois voix, sont signées : « MIELLE, 19 juillet 1763 ». Celui-ci était alors membre de la psallette de Langres : il s’agit donc d’œuvres de jeunesse telles que pouvaient en écrire les grands enfants de chœur peu avant leur sortie. Elles doivent leur sauvegarde au fait qu’elles ont servi de bourrage dans la reliure d’un autre ouvrage.

• Quatre chantres sont à la disposition de MIELLE (Pierre-Louis VADET, Nicolas LÉVEILLÉ, Louis-Magloire-Laurent BISSON, Pierre-Nicolas JACOB) plus un sous-diacre, ci-devant chantre, François LEMESLE, et quatre enfants.

Pierre-Louis VADET, né vers 1748 à Quetreville, diocèse de Coutances, était devenu enfant de chœur dans sa paroisse d’origine puis, pendant sept années, y avait exercé les fonctions de chantre choriste. En 1770, il a vingt-deux ans et d’autres ambitions : « il a osé, écrit-il, se persuader que ses talents et sa capacité l’appelaient dans les cathédrales ». Son attente sera de courte durée puisqu’il est reçu, le 1er janvier 1771, basse-taille à la cathédrale de Dol et devient sous-chantre, également chargé de la pointe. L’a-t-il été sans discontinuité jusqu’en 1790 ? Sa domiciliation à Saint-Brolade, à dix kilomètres de Dol, où naissent ses deux premiers enfants, pose problème pour 1782 et 1783. Mais peut-être n’est-ce qu’un jeu d’écriture. En tout cas, les chanoines semblent l’apprécier puisqu’en 1785 ils lui accordent un titre à vie : « il ne pourra être renvoyé ni privé de ses appointements sous prétexte d’âge, d’infirmité ou de diminution de la voix ». Un arrangement très avantageux pour lui qui touche 618 livres par an soit 312 livres d’honoraires fixes, 100 livres pour une « obiterie » ou place de chœur, 52 livres pour la pointe au chœur ainsi que diverses rétributions en qualité de sous-chantre. Le 18 janvier 1791, dans une longue supplique, il résume son itinéraire musical et dresse son autoportrait : un homme de quarante-trois ans, usé par les maladies mais aussi par la pénibilité du métier de chantre, qui en paraît soixante-dix !

Nicolas LÉVEILLÉ, né vers 1764 à Dol, avait été enfant de chœur de cette cathédrale. A-t-il exercé à la cathédrale de Saint-Malo avant d’être engagé à Dol ? Les informations ne sont pas claires et même contradictoires. Courant 1786, il est reçu chantre, haute-taille, à Dol où son épouse accouche de leur premier enfant le 24 décembre 1786 et meurt huit jours après, à vingt-huit ans. MIELLE et VADET sont les témoins de son inhumation. Cinq semaines plus tard, Nicolas LÉVEILLÉ se remarie avec une toute jeune femme de 17 ans, Félicité Duchemin, originaire d’Antrain, dont la sœur, Sophie, épousera quinze ans plus tard (1802) MIELLE, devenu veuf. Dans l’état du personnel établi en septembre 1790, Nicolas LÉVEILLÉ n’est pas signalé comme ayant des enfants à charge. Sa requête personnelle, en date du 6 décembre 1790, précise qu’il touchait 364 livres par an plus 15 livres annuelles pour la charge de porte-croix, plus « l’obiterie ». Le total n’est pas chiffré. La supplique, assez maladroitement rédigée, montre un homme aux abois, sans ressource aucune et soucieux de toucher le reliquat qui lui est dû : 119 livres 10 sols.

Louis-Magloire-Laurent BISSON a été recruté à Dol la même année que LÉVEILLÉ, en 1786, à l’âge de 23 ans. Natif (10 août 1763) de Coutances où son père est tisserand, il est sans doute passé par la psallette de cette ville avant d’être engagé par le chapitre de cette même cathédrale et d’y exercer les fonctions de chantre pendant huit ans. Ce prêtre est alors reçu comme haute-contre par le chapitre de Dol vers la fin de 1786. Ses honoraires annuels se montent à 536 livres (364 livres de fixe, 72 pour enseigner aux enfants, 100 pour sa place de chœur) à quoi s’ajoute le prix de différentes messes, environ 260 livres, soit un total de 800 livres. Son nom figure bien dans l’état du personnel de la cathédrale, établi en septembre 1790.

Pierre-Nicolas JACOB est né le 1er avril 1764 à Boujey, diocèse de Besançon, mais on ignore où il a été formé, avant – selon sa supplique de septembre 1790 – d’exercer pendant deux ans comme chantre à Paris, puis six ans à l’église Notre-Dame de Mayenne où il se marie (6 février 1878 à Saint-Baudelle). En 1788, il est reçu basse-contre à la cathédrale de Dol à raison de 464 livres par an. Comme VADET, il se décrit comme étant, à vingt-sept ans, un homme usé, « plus morbosif qu’un septuagénaire », avec des facultés physiques et intellectuelles altérées, et réclame un secours…

Un état du clergé de la cathédrale de Dol, daté du 18 septembre 1790, indique la présence de nombreux officiers : quatre vicaires (Pinel, Jeunet, Bœuf, Renard), un diacre d’office (Josseaume), un massier (Herbel), un sacristain (Ameline), un porte-verge (Chesnel), un sonneur (Sillard). Parmi eux, le sous-diacre François LEMESLE (né vers 1756) qui peut se joindre aux autres chantres. Il est, en effet, attesté comme chantre, quatre ans durant, à l’abbaye bénédictine de Saint-Sever [Calvados] dans le diocèse de Coutances, avant d’être engagé à Dol comme basse-taille. Cinq mois plus tard, il devient sous-diacre d’office mais ce titre peut cacher des fonctions cantorales.

• Que deviennent ces musiciens après 1790 ? La psallette compte, en 1790, quatre enfants de chœur, PINEL, GOUIN, AMICE et SILLARD (le fils du sonneur ?), « de très bons sujets et appartenant à des familles très pauvres », note MIELLE dans sa requête de décembre 1790. AMICE et SILLARD, les deux « grands enfants », ont poursuivi leur service à l’église constitutionnelle jusqu’au premier quartier de 1791 avec VADET, LÉVEILLÉ, BISSON et JACOB. Dans le tableau du bas chœur du 1er février 1792, AMICE et SILLARD sont dits « choristes ». Ils ont, à cette date, quitté la psallette et été remplacés par DAUMER et TINTÉNIAC.

Après avoir animé la musique de l’église constitutionnelle, MIELLE semble s’être reconverti dans le commerce : il est dit « marchand » à Dol lorsque, devenu veuf, il se remarie en 1802 avec la sœur de l’épouse de LÉVEILLÉ. L’année suivante, cependant, son acte de décès, le 8 avril 1803, à l’âge de cinquante-cinq ans, comporte bien la mention « professeur de musique », sans que l’on sache s’il s’agit d’une référence à son ancien état ou d’une reprise d’activité. VADET décède le 18 prairial an V (6 juin 1797) mais aucune mention n’est faite de sa profession de musicien. JACOB est devenu greffier de la Justice de paix à Dol où il décède le 27 frimaire an V (17 décembre 1796). L’un des déclarants n’est autre que son collègue du bas-chœur VADET.

Le destin de BISSON est plus original. Prêtre jureur, il est élu le 1er avril 1792 curé de Roz-sur-Couesnon. Deux ans plus tard, il renonce à ses fonctions sacerdotales et se retire à Coutances, son pays natal, après avoir fait promesse de se marier. Le 8 messidor an II (26 juin 1794), il épouse à Agon [aujourd’hui Agon-Coutainville] Rose-Marie Cardin qui lui donne un fils l’année suivante. Il meurt à Lorient en 1798 sans que l’on connaisse les raisons de sa présence dans cette ville.

V - MUSIQUE DANS LES MARCHES DE BRETAGNE

C’est aux limites de la Bretagne, dans les marches, que l’on trouve les trois collégiales existant dans le diocèse de Rennes mais aussi de grandes paroisses urbaines, voire des couvents, attachés à l’exercice du culte en musique.

• • • La collégiale Notre-Dame de La Guerche : quatre enfants, leur maître, et un organiste

La Guerche est l’exemple même d’une petite ville bâtie dans les marches à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Vitré, au point de rencontre des provinces d’Anjou, du Maine et de Bretagne. La ville s’est constituée autour du château et de la collégiale Notre-Dame, un édifice reconstruit entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle.

• La collégiale a été fondée en 1206 mais les fonctions paroissiales sont restées dévolues à l’église de Rannée, à deux kilomètres au sud. Le chapitre, constitué de douze chanoines, se réunit de loin en loin. On trouve aussi un diacre et un sous-diacre, faisant office de « sacriste ». Disposant de peu de moyens, le chapitre entretient néanmoins une psallette constituée de quatre enfants et d’un maître dont le rôle est le plus souvent assuré par le sous-diacre. Un musicien complète le dispositif : l’organiste, qui bénéficie à partir de 1746 d’un instrument reconstruit par le facteur Jean LEROY, installé à Rennes.

• En 1790, le chapitre rémunère un certain Jacques BOUIN, un massier, René GÉRARD, qui reçoit 24 livres, et quatre enfants de chœur, Pierre MORAND, Pierre FRÉMONT, Madelon DUPONT et François SALIOT (9 livres chacun). L’organiste est, depuis le 1er janvier 1769, Jean-François BERTRAND qui, à cette date, remplace Pierre-François DELANOIX occupant, pour 200 livres par an, ce poste depuis 1746. Jean-François BERTRAND était précédemment organiste à la collégiale de Champeaux, à trente kilomètres au nord. Mis à part quelques remarques en 1776, le chapitre semble avoir vécu en bonne intelligence avec ce jeune organiste recruté à l’âge de 20 ans.

• Après 1790, la collégiale devient église paroissiale et Jean-François BERTRAND garde son poste, au moins en 1791 et 1792, mais avec des appointements bien inférieurs (120 livres). Toute pension lui est refusée au motif qu’il est devenu instituteur à Visseiche, à 6 kilomètres à l’ouest de La Guerche, puis à Domalain, à 10 kilomètres au nord, où il meurt en 1827. Son acte de décès porte la mention « organiste ».

• • • La collégiale Sainte-Madeleine de Champeaux : une petite psallette et une organiste

Champeaux, l’ancienne collégiale Sainte-Madeleine, toujours bordée du cimetière (www.all-free-photos.com)

Champeaux, petite paroisse à 8 kilomètres à l’ouest de Vitré, est étroitement liée à la famille d’Espinay. En 1413, Simon d’Espinay obtint du duc de Bretagne Jean V l’autorisation de reconstruire la chapelle Sainte-Madeleine, lieu de sépulture de sa famille. C’est son fils, Robert d’Espinay, grand maître de l’hôtel ducal, qui mena à bien les travaux en 1430. La proximité de cette famille avec le milieu ducal explique que l’édifice « recèle tant de trésors [vitraux, stalles, tombeaux, maître-autel] que l’on ne finit pas de s’extasier », écrit André Mussat.

• Le statut de collégiale lui est conféré en 1441 par décision du pape Eugène IV. Dans la foulée, un chapitre est créé avec un doyen-recteur, six chanoines, douze chapelains, trois enfants de chœur et un organiste à partir du XVIe siècle, puisque les comptes de la collégiale (1527-1534) mentionnent l’existence d’un orgue. L’organiste est en charge de la formation musicale des enfants, alors que le maître de psallette, obligatoirement le chapelain de Saint-Julien, s’occupe de leur instruction générale et de leur entretien. Les deux fonctions peuvent être jumelées si le chapelain maître de psallette est aussi organiste. Dans les faits, on constate que l’organisation bicéphale est de règle après le décès, en 1767, de Jean BERTRAND.

Une somme de 300 livres par an est affectée par le chapitre à la psallette, à laquelle s’ajoutent les 60 sols que les chanoines ont, chacun, l’obligation de verser. Les revenus de la collégiale sont, en effet, très limités et toute dépense importante fait l’objet de longues discussions.

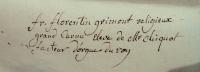

• En 1790, l’organiste en fonction est Jacquine BOBE DESALLES, née à Vitré, en poste depuis le 10 octobre 1777 : elle a été imposée au chapitre par le facteur d’orgue Florentin GRIMONT, en religion frère Florentin de Sainte-Cécile, venu effectuer des réparations à l’instrument de la collégiale en 1777. Jacquine BOBE est la première femme nommée à ce poste à Champeaux, à raison de 200 livres par an plus le logement, une petite maison canoniale avec jardin.

• Ses prédécesseurs sont bien connus : Mathurin JUFAUX (1737-1744), Jacques GUERRY puis, en 1761, Joseph-Marie BERTRAND qui tenait jusque-là les orgues de Notre-Dame de Vitré et va cumuler à Champeaux l’emploi de maître de psallette et d’organiste. Deux ans et demi plus tard, en 1763, il meurt brutalement à l’âge de 40 ans et c’est son père, Jean BERTRAND, 76 ans, facteur d’orgue et organiste, qui lui succède aux claviers. Les raisons de sa candidature à ce poste s’éclairent, le 2 mars 1767, lorsqu’il souhaite se retirer ; elles relèvent de la mise en place d’une stratégie d’ordre familial : assurer l’avenir de son petit-fils, Jean-François, orphelin de père, « qu’il a instruit et fait instruire ». La transmission, particulièrement chère aux organistes, est donc au cœur de cette tactique. On peut aussi parler d’esprit de famille. Avec quelques réserves, le chapitre accède à son désir et Jean BERTRAND a la joie, avant de mourir quelques mois plus tard, de voir son petit-fils s’installer à la tribune de la collégiale de Champeaux. Un an plus tard exactement, Jean-François BERTRAND décide de quitter Champeaux pour La Guerche. Il est remplacé à Champeaux par Jean POUILLARD puis François DELANOIX dont le jeu était loin de donner antérieurement, à La Guerche, toute satisfaction. Sans doute en était-il de même à Champeaux puisque le chapitre a accédé sans difficulté aux exigences du frère Florentin GRIMONT qui en 1777 conditionne son acceptation de réparer l’orgue à l’embauche de Jacquine BOBE DESALLES.

• La valse des maîtres de psallette est étourdissante. Après la démission le 28 mai 1778 de Louis-Bertrand GORRE, à la suite des remontrances du chapitre, se succèdent François MAHÉ, Guillaume-Pierre MÉHAIGNERIE, Jean-Baptiste MÉHAIGNERIE, Charles-François-Toussaints LOEILLET, Pierre GILBERT, Philippe FOUËT, François-Matthieu GEORGIN de LA HUNAUDAIS, puis le 23 juillet 1789 Jean-Baptiste BOUËSSEL, natif de Toussaints de Rennes, alors curé de Montours. En revanche, seuls quatre noms d’enfants de chœur passés par la psallette dans les dernières années de l’Ancien Régime sont connus : en 1786, Jean-Marie LEMESLE (9 ans) est reçu à la place de Jacques MASURAIS et, le 26 juin 1789, Jean-François ROUSSIN à celle de Jean LÉPINAY.

• Que devient Jacquine BOBE DESALLES à partir de 1790 ? Elle figure bien sur la liste, établie le 10 novembre 1790, du personnel de la collégiale. En 1791, le directoire départemental lui refuse toute pension, lui accordant seulement une gratification de 300 livres. Elle devient donc maîtresse d’école, peut-être dès 1791. C’est en tout cas la profession qu’elle exerce à Châteaubourg (à environ 10 km de Champeaux), où elle meurt le 25 avril 1818.

• • • La collégiale de la Madeleine à Vitré : un petit corps de musique

Le rôle défensif du château de Vitré, véritable château-fort, bâti dès le XIe siècle sur un éperon rocheux à la frontière du duché de Bretagne, ne peut échapper au regard. L’enceinte, destinée à protéger la ville, date des années 1220-1240.

La collégiale jouxte le château : elle est installée dans l’avant-cour. En 1209, la chapelle castrale de la Madeleine est transformée en collégiale sous le même vocable et dotée de douze chanoines. La psallette, créée à la même époque, est consolidée en 1469 par Guy, comte de Laval, et Françoise de Dinan, son épouse, qui contribuent au financement d’« un maître de psallette et quatre enfants pour servir au divin service » et offrent « une petite maison juste près de la porte du Châtelet pour servir de logement au dit maitre de psallette et aux dits quatre enfants ». Cette maison, tout comme la collégiale voisine, a été détruite en 1860.

• En 1790, le document général concernant les effectifs du chapitre adressé au district de Vitré, précise que ce chapitre « était composé d’un trésorier dignitaire, de douze chanoines réduits à onze par la vacance d’un canonicat, plus de trois officiers, sçavoir d’un diacre, d’un sous diacre-sacriste, d’un maître de psallette, de trois enfants de chœur, d’un organiste et d’un sacristain-sonneur » pour un total des revenus de 14 615 livres avec des frais de culte se montant à 2 447 livres.

Il en dresse un tableau nominal : « officiers : René-François DUGUÉ, prêtre et diacre, 35 ans, 400 livres, René TABURET, sacriste, sous-diacre d’office, aussi prêtre, 47 ans, 700 livres, François POIRIER, laïque, Maître de psallette, 55 ans, 300 livres, Guillaume COLLAS, sacristain sonneur, 63 ans, 60 livres ». En ce qui concerne les « gratifications : au sieur LIZÉ organiste 300 livres, à chaque des trois enfants, sçavoir Pierre FOURNIER 60 livres, Paul MÉNARD 60 livres, Pierre ARNOULT 60 livres ».

• Les maîtres de psallette

François POIRIER est devenu maître de psallette en 1768, après avoir servi pendant six ans (1761-1767) au Régiment des Grenadiers. Il doit son poste à la collégiale au « talent de sa voix » mais sa formation n’est pas connue. Dans une requête en date du 28 avril 1792, il déclare avoir servi à la collégiale en tant qu’organiste puis maître de psallette. Il n’existe pas de trace de sa nomination comme organiste, mais il est très possible qu’il ait été l’un des musiciens ayant assuré le remplacement de Jeanne-Marie BERTRAND après son départ à l’été 1766 et qu’il se soit ainsi fait connaître. Le poste de maître de psallette, qu’il occupe pendant vingt-deux ans, lui assure un revenu stable mais bien modeste pour un père de famille nombreuse.

Parmi ses prédécesseurs, citons Guillaume THOMAS de LAVALLÉE (1750-1752), JUHEL, CHARIL, BOULLET, puis MÉNAGE. Si le dernier maître, François POIRIER, est un laïc, tout comme THOMAS de LAVALLÉE, les autres étaient des clercs.

• Les organistes : des laïcs