Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Ardennes

Ariège

Aude

Aveyron

Bas-Rhin

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Essonne

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Haute-Loire

Haute-Saône

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loire-Atlantique

Loir-et-Cher

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Mayenne

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Paris - Notre-Dame

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Sarthe

Tarn

Tarn-et-Garonne

Val d'Oise

Vaucluse

Vendée

Vienne

Yonne

Yvelines

Actualité de la base Muséfrem

Vous avez dit prosopographie ?

Histoire de l'enquête Muséfrem

Les fondements de l'enquête Muséfrem

Les contributeurs depuis 2003

Les partenaires scientifiques

Contact

Pour citer Muséfrem

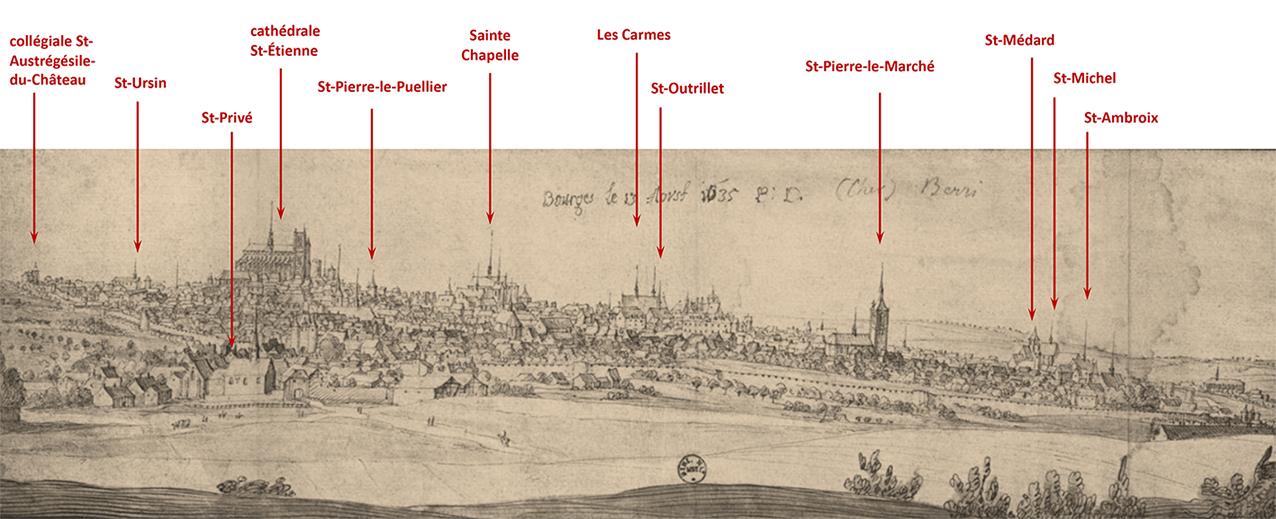

Musique et musiciens d’Église dans le département du CHER autour de 1790

| Sommaire

Url pérenne : http://philidor.cmbv.fr/musefrem/cher |

Le nom du Cher, cet affluent de la Loire coulant du sud au nord-ouest, est choisi le 26 février 1790 pour baptiser le nouveau département. Ce terme géographique, neutre, est préféré à ceux de « Département de Bourges » ou du « Haut Berry », initialement décrétés par l'Assemblée nationale le 11 novembre 1789. Le nouveau département correspond en effet à l’ancien Haut-Berry – le Bas-Berry étant pour l’essentiel l’actuelle Indre –, tout en incorporant des fragments de Bourbonnais, au sud-est, de Nérondes à Saulzais-le-Potier, en passant par Sancoins et Saint-Amand-Montrond. Quelques paroisses à l’est appartenaient au Nivernais, et une seule, au nord, relevait de l’Orléanais.

I – Une province avant tout rurale

L’âge d’or du Berry se situe en amont de la période moderne, à l’époque du duc Jean, du Roi de Bourges, de Jacques Cœur… À l’inverse, à la veille de la Révolution, « administrateurs et voyageurs déplorent l’indigence et l’abandon d’une province désertée par sa noblesse, endormie par l’atonie de sa bourgeoisie et la paresse de ses peuples, à l’écart des voies de communication » : le résumé de Claude Michaud est frappant (Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996, entrée « Berry »).

• • • Entre Auvergne, vallée de la Loire et Sologne… une géographie composite

« Adossé, au sud, aux premiers contreforts d’Auvergne, à l’est, aux douces collines du Sancerrois (434 m.) bordées par le cours de la Loire, le département s’ouvre à l’ouest sur la Champagne berrichonne et au nord-ouest sur la plaine solognote.

De nombreuses rivières traversent son territoire, dont les noms se retrouvent mêlés aux toponymes communaux : l’Auron, la Sauldre, la Yèvre, le Cher. Un climat doux, un relief peu agressif, de l’eau à profusion ont aidé à une dispersion du peuplement… »

Ainsi Catherine Canu plante-t-elle le décor dans son introduction au volume de Paroisses et communes de France consacré au Cher (1993). L’essentiel est dit de ce pays certes composite, mais sans aspérités marquées. Bien que baptisé Haut-Berry, il ne dépasse qu’à peine 500 mètres d’altitude en son point culminant situé à l'extrémité méridionale. L'altitude la plus faible (89 m) se situe là où, après Vierzon, la rivière du Cher sort du département pour entrer en Loir-et-Cher.

On distingue traditionnellement six petites régions naturelles, qui sont du nord au sud : une étroite part de la Sologne (entre Vierzon et Aubigny-sur-Nère), le Pays-fort (autour de Vailly-sur-Sauldre), le Sancerrois, la Champagne berrichonne, et le Boischaut, sans oublier le Val de Loire, qui dessine la limite est du département. Si la dominante est incontestablement rurale, les noms qui viennent d’être énumérés évoquent en eux-mêmes des paysages bien différents. La Sologne et une partie du Boischaut sont des pays d’étangs et de forêts. Au XVIIIe siècle, les vallées du Boischaut et le Pays-fort pratiquent une polyculture vivrière avec de l’élevage essentiellement ovin dans un paysage de bocage et d’habitat dispersé. La Champagne est, quant à elle, une vaste zone de champs ouverts, dominée par la grande propriété agraire, juxtaposant terres labourées, jachères et landes à moutons. Les ouvriers agricoles et les petits paysans exploitant de modestes « locatures » s’y sont regroupés en hameaux ou villages aux carrefours des voies. Dans le Val de Loire et, bien sûr, le Sancerrois, s’est installé un vignoble réputé.

Les richesses issues du sous-sol ont permis l’émergence de la principale activité proto-industrielle du Haut-Berry à la fin du XVIIIe siècle : la métallurgie. Le duc de Béthune-Charost à Meillant et Mareuil et le comte d’Artois à Vierzon sont les principaux maîtres de forges. Claude Michaud observe que, en 1789, la sidérurgie berrichonne surpasse en valeur de produits la traditionnelle industrie textile de la laine et du chanvre. Dans le domaine textile, on trouve à Vierzon une fabrique de draps, et à Bourges une puissante manufacture de filature et tissage de laine et soie, créée en 1757, encouragée par l'intendant Denys Dodart, qui emploie jusqu’à 3 000 personnes. L’activité porcelainière ne viendra qu’un peu plus tard, au tout début du XIXe siècle.

• • • Un maigre réseau urbain dominé par Bourges

La carte des routes de poste en 1789 montre Vierzon bien située sur celle qui va de Paris à Limoges, et Bourges reliée par une 'bretelle' à la route de Paris à Nevers et, au-delà, Clermont. En revanche la liaison entre Vierzon et Bourges demeure un chaînon manquant dans le réseau, et le reste du Haut-Berry est hors des grands itinéraires équipés de relais de poste. De même, il est à l’écart des routes des « malles » de la Poste aux lettres, irrigué seulement par des routes secondaires sur lesquelles le courrier est acheminé par des moyens plus lents (voiture à cheval, cavalier, piéton). Il est frappant d’observer qu’aucun des principaux voyageurs ayant raconté leurs expéditions à travers le royaume de France entre 1775 et 1789 ne passe par Bourges (Atlas de la Révolution française, EHESS, 1987, vol. 1, p. 65). Quant aux voies d’eau, la principale est la Loire, qui constitue la frontière nord-est de la province comme du nouveau département.

Pour autant, Bourges s’impose à de multiples égards comme la ville principale du Haut-Berry. C’est un important centre administratif, chef-lieu d'une généralité et siège principal du bailliage de Berry. La dispersion du peuplement, réelle et qui perdure à la fin de l’Ancien Régime, ne peut occulter la nette domination démographique de la ville. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 1790, le nouveau département est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux correspondent peu ou prou aux sept villes les plus peuplées : Bourges (16 000 habitants environ), Saint-Amand-Montrond (5 000), Vierzon (4 200), Sancerre (2 600), Châteaumeillant (2 400), Aubigny (2 000), Sancoins (1 400). La différence entre Bourges et les autres villes est criante.

En 1789, François de Fontanges, l'archevêque de Bourges, porte toujours le titre honorifique de « Patriarche et primat des Aquitaines », concernant six diocèses : Bourges, Clermont, Limoges, Le Puy, Saint-Flour et Tulle. Le diocèse de Bourges lui-même compte quelque 800 paroisses, dont près de 300 se trouveront comprises dans le territoire couvert par le nouveau département du Cher. En d’autres termes, si l’on inverse la perspective, les 307 paroisses du Cher proviennent dans leur écrasante majorité de l’ancien diocèse de Bourges, une douzaine de celui de Nevers et une seule de celui d’Orléans.

Pour connaître les musiciens en activité dans les principales églises ou abbayes du Cher, les archives du Comité ecclésiastique ont été de peu d’utilité. La série D XIX n'a livré qu'un seul nom, celui de Jean MONLUSSON, qui interpelle les députés du Tiers de l'Assemblée nationale en traitant les chanoines de Notre-Dame de Graçay, ses ci-devant employeurs, « d'avaricieux, de durs envers ceux qui dependent d'eux et d'usurpateurs du bien d'Église »… C’est donc sur la série L des archives départementales que s’est essentiellement appuyée l’enquête, ainsi que sur la série G (plusieurs fonds capitulaires sont bien conservés).

II – Le lieu phare de la musique d’Église en Berry : la cathédrale de Bourges

François Lesure rappelle qu’à la veille de la Révolution, Mirabeau qualifie de « véritable Sibérie » le climat culturel de la cité. Sans doute est-ce pour cela que sa notice consacrée à Bourges passe de la publication d’une messe de Claude MIELLE chez Ballard en 1736 à une messe dirigée en 1838 à la cathédrale par le « prolifique compositeur » Henri DARONDEAU (1779-1865).

• • • Une ville ordinaire qui avait été dotée d’une Sainte Chapelle

Bourges est une ville de province comme beaucoup d’autres, comparable au Mans par sa population (16 000 habitants) et supérieure à Chartres, Blois ou Auxerre. L’abbé Expilly souligne « l’indifférence singulière de ses habitants pour le commerce » et affirme : « On n’y voit presque que des Ecclésiastiques, des Gentilshommes et des Écoliers. »

Néanmoins, et même si la généralité de Bourges présente en 1789 la plus faible implantation de loges maçonniques de France (avec 1,2 loge pour 100 000 habitants selon Jean de Viguerie), on y aperçoit – en pointillés – ce qui en cette période des Lumières constitue les marqueurs de l’urbanité. Un périodique, Les Affiches de Bourges, est publié à partir du début des années 1780. Successeur de celui des jésuites, le collège, confié en 1786 aux pères de la Doctrine chrétienne, continue à former les fils des élites, en complément de l’université, affaiblie. Entre trois et quatre maîtres à danser exercent régulièrement en ville, enseignant à la jeunesse les contredanses à la mode. Des bals ont lieu durant l’hiver dans un jeu de paume aménagé place des Quatre Piliers, propre « aux différens exercices d’académie » (Affiches de Bourges, 31 mars 1784). Des troupes théâtrales de passage s’y produisent irrégulièrement. Les élites locales désirent une salle plus digne de la ville et obtiennent de la municipalité le lancement d’une souscription volontaire, portée par le maire M. de Beauvoir de Nointeau, lors du conseil municipal du 30 mars 1785. Construite sur les plans de Magrait, architecte de Limoges, cette salle est achevée en 1789.

Dans le domaine de la musique d’Église, entre la fin du Moyen Âge et le milieu du XVIIIe siècle la ville avait bénéficié de la coexistence – et donc de l’émulation – de deux chapitres puissants. Celui de la Sainte Chapelle fondée en 1405 d'après le modèle parisien par Jean de Berry (1340-1416) a été étudié par Jacques Szpirglas jusqu’en 1640 et par Marie-Reine Renon pour la première moitié du XVIIIe siècle. Son puissant corps de musique comptait treize chapelains, treize vicaires, et six puis huit « clercs de chœur » (enfants de chœur), dont le maître était l'un des chapelains. Un incendie avait détruit la charpente et le clocher en 1693, avant qu’un ouragan ne donne le coup de grâce en 1756. Le bâtiment est alors intégralement détruit et sert de carrière. Le chapitre est réuni en 1757 à celui de la cathédrale de Bourges, les musiciens et enfants de chœur intégrés aux équipes en place à la cathédrale. Le maître de la Sainte Chapelle, Pierre-Étienne CANNEAUX, devient maître de la cathédrale, évinçant le jeune Joseph-Pierre TISSIER, ancien enfant de la maîtrise cathédrale, alors âgé de 24 ans.

En 1790, ceux des musiciens issus de la Sainte Chapelle encore en vie conservent le statut d'ancien bénéficier de la Sainte Chapelle, mentionné dans tous les documents. Outre l'information sur l’origine de leur bénéfice, on peut aussi y lire une forme de distinction. Un acte de 1812 témoigne, plus de cinquante ans après la disparition de cette église, de la persistance du souvenir de cette institution : le 9 novembre, deux témoins déclarent à la mairie de Bourges le décès de Vincent BOIRE, « ancien bénéficier de la Sainte Chapelle, époux de Marie Bernard ». Il avait entre temps passé plus de trente ans à la cathédrale !

• • • « L’une des plus belles églises du royaume », pourvue de voix « très remarquables »

En 1790, le chapitre cathédral règne donc seul en maître sur le paysage de la musique liturgique de la ville. Il a été longuement étudié par la musicologue Marie-Reine Renon qui introduit son propos par une éloquente évocation du quartier canonial :

« Petite cité dans la grande, le cloître de Saint-Étienne est un monde à part, autour de la cathédrale. […] Il est fermé par des guichets et des portes [qui] se ferment, chaque soir, au couvre-feu ».

À l’inverse, la place devant la façade principale de la cathédrale est très animée : marchés, chalands, mendiants et chiens… Les messieurs du District venus dresser inventaire le 11 septembre 1790 jugent que la cathédrale est

« l’une des plus vastes, des plus belles églises du Royaume, ayant en dedans 54 toises et demi de longueur, 21 toises 5 pieds et demi de largueur, sans y comprendre les chapelles, au nombre de 18, et 125 pieds et demi de hauteur, avec deux tours dont la plus ancienne, dite tour sourde, contient deux cloches de médiocre grosseur, et la grande tour quatre grosses cloches formant une belle sonnerie ».

Le décor est planté. Quelle musique jouait-on dans cette belle et vaste église ?

Le baron de Clamecy, maire de Bourges de 1801 à 1811, se remémore ce qu’il y entendait à la veille de la Révolution. Il faut lire son texte, qui date de 1841, en gardant à l’esprit la part d’embellissement nostalgique propre à ce genre d’écrit rétrospectif.

« Les offices étaient célébrés dans la Cathédrale avec autant de pompe qu'à Notre-Dame de Paris. Le chœur était cependant moins nombreux ; mais il se trouvait dans notre église bon nombre de voix de tout genre, qui facilitaient l'exécution des partitions des messes, des hymnes, des motets des grands maîtres, et des autres compositions musicales de premier ordre. C'est ainsi que le Chapitre tenait toujours au complet […] six basses-tailles, deux basses-contres, deux hautes-tailles, deux et même trois hautes-contre. En général toutes ces voix étaient belles ; il s'en trouvait même plusieurs très remarquables ; elles suffisaient pour chanter, dans les circonstances les plus solennelles, les solos et tous les morceaux d'ensemble des œuvres des compositeurs de musique sacrée. »

Au sujet des œuvres exécutées, le mémorialiste précise que « l'exécution de la musique à grand orchestre » était d’acceptation récente au chapitre de Bourges : « Il y avait à peine vingt ans, à l'époque de la Révolution, que l'on exécutait dans l'église de la Cathédrale la musique des grands compositeurs. » Auparavant, « les parties de messes, telles que le Kyrie, le Credo, etc., étaient chantées dans les jours solennels avec accompagnement de basse, basson et serpent seulement ; l'orgue prêtait aussi son harmonie ». Un diariste de Bourges offre à ce sujet un point de repère. Le chanoine Malyvert, relatant dans son journal les funérailles du dernier maître de musique de la Sainte Chapelle, Pierre-Étienne CANNEAUX, en juillet 1782, note : « Il a été chanté la messe de GILLES » [1668-1705].

Identifier ces « six basses-tailles, deux basses-contre, deux hautes-tailles, deux et même trois hautes-contre »… s’est avéré ardu. À Bourges, en effet, les fonctions exactes restent dissimulées par une terminologie délibérément ecclésiastique. L’enquête est d’autant plus difficile que les musiciens et chantres sont des clercs. Les sources classiques de l’état civil ne viennent donc pas les éclairer – sauf, on le verra, durant l’hiver 1793-1794 où se produit parmi eux une vague de mariages. Enfin, l’absorption de la Sainte Chapelle en 1757, dont quelques bénéficiers survivent encore en 1790, avait ajouté une couche de complexité.

• • • Pléthore de clercs au chœur de la cathédrale

L’inventaire du 11 septembre 1790 précédemment évoqué indique que le chapitre est composé de 28 chanoines capitulants « y compris le doyen, qui a en cette qualité deux prébendes ». Signalons au passage que selon Th. de Brimont, 14 ou 12 prébendes sont à la nomination du roi, comme représentant les canonicats de l'ancienne Sainte Chapelle. Après le Doyen, les trois autres dignités sont celles de grand chantre, de grand archidiacre et de chancelier « qui est aussi chancelier de l’université ». L’énumération du haut chœur se poursuit ainsi : « Il y a de plus huit archidiacres, un sous chantre et un archiprêtre » et se termine par : « il y a en outre quatre chanoines de résidence et huit semi-prébendés ».

Le même inventaire spécifie qu’à ses yeux la césure entre haut et bas chœur se situe ici. Les huit « vicaires de résidence » qui suivent appartiennent au bas chœur, de même que les deux sous-sacristains (appelés « coûtres » ou « coustres »), les trois « habitués », les douze enfants de chœur et, théoriquement le maître de musique – si ce n’est que « dans ce moment », le maître appartient au corps des semi-prébendés, donc au haut chœur. L’inventaire mentionne enfin dans le bas chœur « quarante-huit vicairies simples, possédées par différents titulaires », ce qui ne signifie pas 48 vicaires puisque plusieurs vicairies peuvent être détenues par le même individu, y compris parmi les bénéficiers précédemment mentionnés. Les effectifs globaux lorsqu’ils sont rassemblés – lors des chapitres généraux notamment – sont donc importants. Comment discerner les musiciens et chantres au sein de ce groupe ?

La France ecclésiastique de 1790 affiche pour le chapitre de la cathédrale un revenu de 50 000 livres et confirme l’existence de 29 prébendes, dont quatre dignités. La même source reprend la plupart des chiffres ci-dessus enregistrés (« 4 chanoines de résidence, 8 semi-prébendiers, 8 vicaires de résidence… ») et livre des précisions qui se sont révélées fondamentales pour l’enquête Muséfrem : « Les canonicats à résidence se confèrent par le Chapitre à des musiciens ; les semi-prébendes, à la collation du Chapitre, ainsi que les chapelles affectées aux musiciens ». L’appellation « chanoine de résidence » cache donc des « musiciens », et ils sont au nombre de quatre. En va-t-il de même pour tous les semi-prébendés et tous les « vicaires de résidence » ? Selon Marie-Reine Renon, aucun doute : les semi-prébendés « se trouvent préposés au chant », et il semble en aller de même pour les vicaires de résidence, dont le titre exprime bien d’ailleurs l’obligation d’être assidus au chœur. Un mémoire de 1779, enfin, vient apporter confirmation en énonçant noir sur blanc : « Le corps de la musique est composé de 4 chanoines de résidence, 8 chanoines semi prébendés, de 6 à 8 vicaires de résidence sans les gagistes et les 12 enfants de chœur tous lesquels sont destinés à l’exécution de la musique ».

Les vicaires simples, en revanche, sont des bénéficiers ou des chapelains qui ne peuvent pas être considérés comme appartenant au corps de musique – à la nuance près que, on l’a dit, certaines vicairies sont détenues par des chanoines de résidence, des semi-prébendés ou des vicaires de résidence, donc par des musiciens ou des chantres.

La confrontation de l’inventaire du 11 septembre 1790 à la déclaration du chapitre le 8 novembre 1790 effectuée « pour se conformer aux décrets de l’assemblée nationale des 6 et 11 aoust 1790 », fait apparaître quelques divergences qui suggèrent une terminologie parfois flottante. Néanmoins ces deux documents sont précieux pour clarifier la situation le mieux qu’il est possible et obtenir les listes suivantes. Ces listes ont été enrichies des précisions issues d’autres sources en ce qui concerne les spécialités musicales ou cantorales de ces hommes. À Bourges le personnel n’étant pas qualifié par sa fonction musicale mais par son titre, ces autres sources sont souvent extérieures, apport irremplaçable du périmètre national de l’enquête Muséfrem. Ainsi, c’est sa réception à Évreux quelques années auparavant qui nous informe que le vicaire de résidence Louis-Joseph FONTAINE chante la taille.

-

Chanoines de résidence (tous sont prêtres)

- Antoine DAUNY, 78 ans

- Joseph TISSIER, 58 ans – ancien maître de musique

- Pierre NEUVILLE ou DENEUVILLE [oncle], 63 ans

- François NEUVILLE ou DENEUVILLE le jeune [neveu], 40 ans

- Chanoines semi-prébendés (tous, sauf un, Demahy, sont prêtres)

- Pierre LEMAIRE, 65 ans

- Pierre SOUMARD, 48 ans – hebdomadier

- Innocent DEMAHY, 32 ans – clerc, ancien maître de musique

- Marie Séraphin GUYARD, 30 ans – musicien haute taille

- Pierre MOUREYRE, 58 ans – est également sacristain

- Pierre Antoine LAURENT, 45 ans – musicien (ancien enfant de chœur à Autun)

- Joseph LEFRANC, 28 ans – sera maître de musique après le Concordat

- Louis GUILLAUME, 32 ans – maître de musique

- Vicaires de résidence qui « sont tenus d’assister exactement à toutes les heures canoniales ». Tous sont clercs tonsurés.

- - Vicairie de Sainte Catherine : Pierre SAINT-CLIVIER aîné, 32 ans (choriste), et Louis-François-Augustin DELAHOUSSAYE, 32 ans (basse-contre)

- - Vicairie de Saint-Jean : Louis FAUQUEUX, 57 ans, (basse-contre) et Gabriel TARRAS-BERGON, 35 ans (basse-contre)

- - Vicairie de la Trinité : Jean-Baptiste JOUHANNET, 53 ans (serpent et chantre)

- - Vicairie de Notre-Dame de « Rheims » : Noël-Hilaire LECOMTE, 26 ans (choriste) et Louis-Joseph FONTAINE, 30 ans (taille)

- - Vicairie de Saint-Sébastien : Pierre AUROY, 57 ans

Tels sont les huit noms des titulaires des vicairies de résidence livrés tant par l’inventaire du 11 septembre que par la « déclaration » capitulaire du 8 novembre 1790. Mais comme rien n’est simple… un peu plus bas dans le second document, le chapitre énumère les bénéficiers compris « sur la feuille de résidence », et aux huit noms déjà rencontrés il ajoute celui de Jean-Luc PAULINE. Ce chanteur basse-contre, venu de Metz, a été reçu à Bourges en 1778. Quoique titulaire d’une vicairie simple, il est traité par le chapitre au même niveau que les vicaires de résidence (765 livres de revenus annuels). Deux mois plus tôt, il était classé parmi les « habitués », ce qui confirme la plasticité de la terminologie utilisée.

Les rémunérations de cette vingtaine d’hommes ne sont pas des gages, mais des « distributions » liées à leur appartenance à tel ou tel des corps ci-dessus évoqués. Le cumul de plusieurs bénéfices leur ouvre la possibilité d’accéder à des revenus parfois supérieurs à 1 000 livres – pour les chanoines de résidence et semi-prébendés, du moins. Les vicaires de résidence, quant à eux, reçoivent des revenus de plusieurs origines qui, cumulés, sont pour la plupart de 765 livres, mais descendent à 557 livres pour Pierre AUROY et montent à 871 livres pour Jean JOUHANNET, à 915 pour Pierre SAINT-CLIVIER et même à 1 012 livres pour Louis FAUQUEUX. Être musicien à la cathédrale de Bourges pouvait donc passer pour un sort enviable, n’était le célibat imposé. Sur ce point, comme sur celui des divers corps auxquels appartiennent ces hommes, le fonctionnement de Saint-Étienne de Bourges rappelle celui de Notre-Dame de Chartres.

• • • Les enfants de chœur et leur maître

La « déclaration » du 8 novembre 1790 explique que le maître de musique est chargé, fin 1790, de onze enfants de chœur (le chiffre habituel antérieur étant de douze), et poursuit :

« Cet établissement est infiniment utile à la ville de Bourges et une ressource pour les enfants des pauvres citoyens. Ces enfants sont nourris et entretenus tant en santé que maladie. Outre la musique vocale, qu’on leur apprend, on leur donne suivant leur goût, des maîtres de musique instrumentale, d’écriture et latin. On prend les enfants à l’âge de 6 ans et on les garde jusqu’à 18 ».

Un peu plus loin, il est précisé : « on donne à chaque enfant de chœur sortant des aubes au bout de douze ans la somme de 180 livres pour l’aider à apprendre un métier ou continuer ses études ». Le document affirme : « il en sort un par an », ce qui dans la réalité était forcément moins régulier (décès, renvois…).

Deux mois plus tôt, l’inventaire du 11 septembre 1790 livre les noms et âges des onze garçons alors présents à la maîtrise, liste précieuse qui a permis de lancer l’enquête sur eux. Un autre « état », daté, lui, du 4 janvier 1791, règle le sort des dix enfants restants – entre temps, l’aîné, Claude JACQUET, est parti à son tour – et apporte d’intéressantes précisions sur leurs durées de service. Il apporte également des nuances de taille sur les âges, qui sont indiqués entre crochets ci-dessous et qui prouvent que ce type de déclaration doit toujours être regardé avec précautions…

- Claude JACQUET, 17 ans

- Pierre PERROT, 16 ans [18 ans en janvier 1791]

- Claude AUDEBRAND, 14 ans [16 ans]

- Antoine DEJOUBERT, 14 ans [15 ans]

- Guillaume RICHOUX, 13 ans [13 ans]

- Jean[-Baptiste] MINIER, 12 ans [13 ans et demi]

- René PERRAUDIN, 12 ans [13 ans]

- Claude GERVAIS, 11 ans [10 ans]

- Jean-Baptiste GIRARD, 10 ans [10 ans]

- Jean Baptiste MAUDUIT, 9 ans [12 ans]

- Gabriel [Tite] BÉRAUD, 8 ans [8 ans et demi]

On remarque que sans être totalement mathématique, la dégressivité des âges aboutit tout de même à une pyramide assez régulière. Un petit dernier âgé de six ans aurait dû être recruté après la sortie du « grand enfant de chœur », Georges BEAUMARIÉ, fin 1789. Mais sentant leur fin prochaine, les chanoines n’ont sans doute pas jugé bon de procéder à un recrutement voué à rester une impasse.

Le maître de musique est en 1790 un jeune prêtre de 32 ans, Louis GUILLAUME, titulaire d’une semi-prébende. Ancien enfant de chœur de la maison, il est en poste depuis la fin de 1787, après avoir fait ses armes durant quelques années comme maître de musique de la cathédrale de Troyes. Il a succédé à Innocent DEMAHY dont le profil est similaire au sien : même âge (tous les deux sont nés en 1758), même formation à la maîtrise de Bourges, même début de carrière à Troyes.

Parmi les maîtres précédents, deux seulement venaient de l’extérieur : on devine une propension des chanoines berruyers à privilégier le recrutement endogène.

Succession des maîtres de musique à la cathédrale de Bourges durant la seconde moitié du XVIIIe siècle

| ville d’origine | dates d’exercice à Bourges | |

| Joseph-Pierre TISSIER (1733-après 1794) | La Chapelle d’Angillon, diocèse de Bourges | août 1754 -1er avril 1757 |

| Pierre-Étienne CANNEAUX (avant 1749-1782) | [Paris] | 1er mai 1757-août 1769 (souvent suppléé par TISSIER) |

| Michel Étienne DELAPLACE (1748-1831) | Orléans | septembre 1769-avril 1771 |

| Joseph-Pierre TISSIER (1733-après1794) | La Chapelle d’Angillon, diocèse de Bourges | Pâques 1771 à Noël 1779 |

| Innocent DEMAHY (1758-avant 1824) | Aubigny, diocèse de Bourges | janvier 1780-octobre 1787 |

| Louis GUILLAUME (1758-1733) | Bourges | Toussaint 1787-[1791] |

• • • Un organiste laïc et deux serpents « habitués »

• L’organiste, on l’aura remarqué, est traité à part. Seul laïc de tout le corps de musique, il n’est pas contraint au célibat, car l’orgue est situé en dehors du chœur. C’est là encore un point qui rapproche Saint-Étienne de Bourges de Notre-Dame de Chartres dont l’organiste Denis PROTA était le seul homme marié de l’effectif. Les deux organistes qui se succèdent à Bourges au cours de l’année 1790 sont eux-aussi mariés : Pierre VAUCORET, qui décède le 9 avril 1790, est remplacé par Jean-Baptiste BALAND. Ce dernier rémunéré officiellement 800 livres n’en touche en réalité que 600, de façon à dégager une pension viagère de 200 livres pour la veuve Vaucoret – arrangement que le directoire du Cher reprend à son compte lorsque BALAND est nommé organiste de la cathédrale constitutionnelle. Son souffleur, François Martial, âgé de 27 ans, est « gagé de 30 livres ». L’instrument est entretenu au prix d’un abonnement annuel de 100 livres par Joseph RABINY, facteur d’orgues demeurant à Dijon.

Jean-Baptiste BALAND – qui sur la fin de sa vie se fait aussi prénommer Zacharie – est un personnage important de l’histoire musicale de Bourges. Il enseigne le piano, fait venir des instruments de la manufacture Érard, compose airs et romances, mais aussi de la musique religieuse (la copie manuscrite d’un Ave Regina de la composition de « BALAND organiste de la cathédrale de Bourges », est conservée à la cathédrale du Puy-en-Velay). Fils d’organiste, il était né à Bourges, ce qui n’est pas le cas de ses prédécesseurs, comme le montre le tableau suivant.

Succession des organistes à la cathédrale de Bourges durant la seconde moitié du XVIIIe siècle

| ville d’origine | dates d’exercice à Bourges | |

| Joachim DEDOUÉ (1698-1756) | [Paris] | 1732 à septembre 1756 (†) |

| Jean-Baptiste PIÉCOUR (1733-1805) | « Coulon près Graçay », diocèse de Bourges | septembre 1756 à février 1758 |

| Pierre VAUCORET(1722-1790) | Paris | février 1758 à juin 1769 |

| Antoine FABRE (1744-1799) | Châteauneuf, diocèse de Bourges | juin 1769 à mars 1778 |

| Pierre VAUCORET (1722-1790) | Paris | avril 1778 à avril 1790 (†) |

| Jean-Baptiste BALAND (1757-1826) | Bourges | avril 1790 à juin 1793 |

• Le serpent est joué à la cathédrale de Bourges par deux jeunes gens qui, jusqu’alors, ont été laissés de côté dans cette présentation, parce qu’ils occupent un statut intermédiaire : ni clercs bénéficiers, ni totalement laïcs comme l’est l’organiste, ils sont alternativement qualifiés de « chantres gagistes », d’« habitués », de « bacheliers » de « musiciens », ou encore de « serpents et musiciens ». Il s’agit de Jean-Baptiste GENDRON, âgé de 22 ans, et de Denis CHENAULT, âgé de 24 ans. Ils partagent des points communs. Ils sont tous deux d’anciens enfants de chœur, le premier formé à la collégiale Saint-Martin de Tours, le second à la cathédrale de Bourges même. Ils ne sont pas qualifiés de clercs tonsurés, mais ils sont tous deux célibataires et font partie de ces anciens musiciens de la cathédrale de Bourges qui se marient en 1793-1794. Jean-Baptiste GENDRON, reconverti en « imprimeur de caractères » meurt quelques mois seulement après ses noces. Denis CHENAULT, préférant « le service de la patrie à celui de l’église » s’enrôle dans l’armée et c’est à Neuf-Brisach qu’il convole. Il a laissé au Baron de Clamecy des souvenirs impérissables :

« Le basson et la clarinette étaient ses instruments favoris. Premier serpent de la cathédrale, il tirait de cet instrument, bien ingrat cependant, des sons presqu'aussi purs et aussi agréables que ceux du cor […] Il s'était tellement exercé sur le serpent, qu'il exécutait, dans les concerts, une partie de cor sans faire entendre une seule note fausse. »

• En 1790, le bas chœur comporte en outre deux « coustres », Pierre LEMAÎTRE et Antoine RENOUARD. Aussi appelés coutres ou « custodes ecclesiæ », parfois qualifiés de « sous-sacristains », ce sont des prêtres préposés à la garde de l'église et du trésor qui ne peuvent jamais coucher hors d'une chambre prévue à cet effet. Leur fonction ne semble pas comporter de charge musicale ni même cantorale, mais l’itinéraire antérieur de chacun de ces hommes comporte des épisodes liés au chant d’Église.

Afin que la physionomie de la cathédrale de Bourges soit complète, il faut enfin indiquer que le chapitre salarie en sus une douzaine de dépendants, clairement laïcs, chargés de tâches diverses : un suisse, deux bâtonniers, deux « baleiniers » (bedeaux) et un ancien « baleinier » de 80 ans auquel le chapitre assure une modique retraite à base de pain, deux ou trois sonneurs dont l’un est aussi gardien de l’église, trois « serviteurs de messe » et une veuve chargée de « frotter le chœur et les chapelles, nettoyer l’argenterie ».

• • • Continuité, reconversions et mariages

Comme ailleurs, la suppression du chapitre à la fin de l’année 1790 ne marque pas la mort de la musique de la cathédrale, puisque le culte constitutionnel, puis de la Raison, a lui aussi besoin de musiciens. L’organiste et les deux serpents dont il vient d’être question sont actifs à la cathédrale en 1791, de même que les basses-contre TARRAS-BERGON et PAULINE et trois des douze enfants de chœur. Mais par rapport aux effectifs 1790, la proportion des musiciens poursuivant leur service sous les voûtes de Saint-Étienne est très faible. Ils sont d’ailleurs renforcés de deux ex-voix de Saint-Ursin, RAIMOND et RICHARD, du seul gagiste laïc de Saint-Austrégésile, SIFFLET, et d’un nommé « LEBAS » qui pourrait avec vraisemblance être Amable BAS, revenu de Saint-Laurian de Vatan.

La plupart des anciens membres du corps de musique de la cathédrale étaient titulaires de bénéfices viagers : ils ont donc obtenu des pensions elles aussi viagères, d’un montant équivalent à leurs anciens revenus, c'est-à-dire nettement plus élevé que ce qu’ont obtenu ailleurs leurs collègues non bénéficiers. Peut-être est-ce pour cette raison que les traces de reconversion professionnelle active sont moins visibles, à part quelques cas de musiciens devenus maîtres d’école (Louis-François-Augustin DELAHOUSSOYE, Gabriel TARRAS-BERGON). La plupart semblent simplement et durablement vivre de leur pension (comme Louis FAUQUEUX ou Jean-Baptiste JOUHANNET par exemple).

Lors de la Terreur, plusieurs de ces prêtres ou clercs, réfractaires, subissent un épisode de détention (les chanoines de résidence Joseph-Pierre TISSIER et François DENEUFVILLE, les semi-prébendés Pierre MOUREYRE et Pierre SOUMARD…). L’un d’eux, Noël-Hilaire LECOMTE, clerc tonsuré de 28 ans, condamné à la déportation, meurt le 7 août 1794 sur les pontons de Rochefort.

Est-ce directement pour échapper à ce danger, ou pour profiter du changement de vie que leur a offert malgré eux la disparition de leur bénéfice capitulaire ? Les anciens bénéficiers convolent en nombre entre l’été 1793 et l’été 1794 : qu’il s’agisse de musiciens de Saint-Étienne (Gabriel TARRAS-BERGON, Louis FAUQUEUX, Joseph LEFRANC, Jean-Baptiste GENDRON…), de ceux des collégiales de la ville (Ursin RICHARD, François VICOMTE, Louis PAUTRÉ…), ou encore du prêtre coutre Antoine RENOUARD ou de l’ancien chapelain de la Sainte-Chapelle Vincent BOIRE, une dizaine de mariages d’ex-bénéficiers sont célébrés à la cathédrale. Durant la même période, d’autres mariages ont lieu ailleurs comme celui du serpent Denis CHENAULT à Neuf-Brisach le 30 juin 1793, celui du prêtre Denis CANTIN, ancien semi-prébendé de Saint-Ursin, à Saint-Amand-Montrond, le 2 février 1794, ou celui de l’ancienne basse-contre DELAHOUSSOYE dans la Somme le 4 août 1794. Un peu plus tard, en janvier 1795, l’ex-clerc tonsuré Jean-Baptiste JOUHANNET ferme le bal.

En septembre 1802, Joseph LEFRANC, écrivant au cardinal Caprara pour « rentrer promptement » dans l’Église, témoigne qu’au « moment de la grande terreur [...], un ecclésiastique marié, plus instruit que moi, ayant un certain ascendant sur mon esprit, est venu avec le titre d'ami me conseiller le mariage pour éviter les malheurs du jour ». Il va même jusqu’à expliquer que « connoissant ma délicatesse pour le choix d'une épouse, il m'a garanti celui d'une personne vertueuse et instruite que j'ai acceptée »…

Là encore la comparaison avec Chartres s’impose, même si la vague des mariages des bénéficiers chartrains est plus précoce (dès octobre 1791), antérieure donc à « la grande terreur » évoquée à titre de justification par Joseph LEFRANC.

Quant aux enfants de chœur, ceux dont on a pu suivre le destin ne deviennent en général pas musiciens. Un cas très intéressant doit être évoqué : celui de René PERRAUDIN, qui avait 13 ans en 1790. Devenu « élève de la Patrie », il poursuit ses études à Bourges puis dans la capitale, où il fait partie de la première promotion reçue à l'Internat des hôpitaux de Paris en 1802. Plus tard, au soir d’une longue carrière comme médecin à Paris, il lègue ses collections d’œuvres d’art à la Ville de Bourges et 200 francs de rente perpétuelle au chapitre de la cathédrale de Bourges « comme un faible témoignage de gratitude pour la première éducation reçue en qualité d'enfant de chœur, depuis 1785 jusqu'en 1790, à la condition de célébrer un service annuel au jour correspondant à mon décès ». Il sait que pour lui, fils d’un marchand fripier, ce passage à la maîtrise a été fondamental pour orienter son destin.

III – Un dense maillage de collégiales

Une des caractéristiques du diocèse de Bourges est le grand nombre de collégiales qui y subsistaient encore à la fin de l’Ancien Régime : 25 si l’on en croit La France ecclésiastique, dont dix dans ce qui deviendra le département du Cher. Deux sont localisées à Bourges même, les huit autres étant réparties en divers points du territoire. L’ouvrage de Th. de Brimont consacré à l’Église de Bourges pendant la Révolution (1896) apporte des renseignements concis mais précis à leur sujet (revenus, effectifs).

• • • Les deux collégiales de Bourges

Jusqu’en 1785, il avait existé trois collégiales à Bourges. Le modeste chapitre de Notre-Dame de Sales, placé dans la dépendance du chapitre cathédral qui en était le collateur, entretenait dans les années 1770 deux chantres gagistes, un sacristain et un jeune « clerc du chapitre », aussi dit « pensionnaire », qui pourrait être un enfant de chœur. En mars 1772, Louis DELOINCE, le sacristain, avait reçu 18 livres « pour avoir montré le plain-chant » au « clerc du susdit chapitre ». Par décision de l’évêque du 7 avril 1781, la collégiale a été réunie au séminaire des Pauvres Prêtres, la suppression effective du chapitre s’étalant jusqu’en 1785, année où se clôt le dernier registre capitulaire. En octobre 1790, le sieur DELOINCE déclare toujours jouir « d’une pension de 300 livres sur le revenu du dit chapitre ».

Les deux collégiales subsistantes, Saint-Ursin et Saint-Austrégésile du Château, sont ici présentées selon leur rang décroissant de puissance et d’effectifs.

• À Saint-Ursin : le deuxième effectif de la ville

Le chapitre, dont les revenus annuels sont évalués à 27 000 livres et les charges à moins de 5 000, compte onze chanoines ayant à leur tête un prieur nommé Grangier (France ecclésiastique, 1788). Les connaissances sur la collégiale Saint-Ursin bénéficient de la bonne conservation des registres capitulaires. Ceux-ci montrent un établissement actif, doté d’un orgue régulièrement entretenu par des facteurs, d’une véritable maîtrise et d’un corps de musique étoffé.

Au moment de la suppression du chapitre, la maison de la maîtrise n’abrite plus que trois enfants de chœur car Joseph VACHER, sorti « avec la récompense ordinaire » à la Toussaint 1789 n’a pas été remplacé. L’aîné de 1790 est Louis COULON, qui a accompli dix ans de service. Suivent Jean-Baptiste VRIGNAULT qui a servi six ans, et François DESRIAUX, reçu trois ans auparavant. Leur maître de musique est Claude ROUTY, lui-même ancien enfant de chœur de l’établissement, en poste depuis au plus tard 1775 et titulaire d’une semi-prébende depuis 1782. En plus des revenus de sa semi-prébende, il reçoit chaque année en novembre une somme de 12 à 36 livres « pour avoir fait chanter la musique le jour de la fête de saint Ursin ». Un maître de latin intervient également.

Le corps de musique a des contours flous : les quatre semi-prébendés et les cinq « vicaires de résidence » en font-ils tous partie ? Il semble que oui en ce qui concerne les titulaires des vicairies. Nicolas BONNEVILLE, 56 ans et Ursin RICHARD, 44 ans, chantent ; Louis-Antoine POIRIER, 46 ans, chante, lui aussi, et est chargé « d’enseigner les enfants de chœur à écrire, compter et l'orthographe » ; Jean RAIMOND, 46 ans, et Louis PAUTRÉ, 26 ans, jouent du serpent. Tous sont des hommes du cru, sauf POIRIER, formé dans une maîtrise parisienne.

En dehors de la semi-prébende détenue par le maître de musique Claude ROUTY, il est difficile de discerner si les autres correspondent à des musiciens ou chanteurs, malgré la minutie avec laquelle leurs titulaires (Henry BUCHET, 71 ans, Étienne PETIT, 60 ans, et Denis CANTIN, 42 ans) détaillent leurs revenus. Le mimétisme perceptible entre le fonctionnement du chapitre de Saint-Ursin et celui de la cathédrale incite à penser que, comme à Saint-Étienne, les semi-prébendés de Saint-Ursin appartiennent au corps de musique.

Comme souvent, l’organiste est le plus clairement identifié, mais la situation n’est pas simple pour autant puisque l’année 1790 voit se dérouler un jeu de chaises musicales : Jean-Baptiste BALAND, organiste de Saint-Ursin depuis une dizaine d’années au moins, quitte la collégiale en cours d’année, sans doute dès avril, pour partir à la cathédrale prendre le relais de Pierre VAUCORET, décédé le 9 avril 1790. Il est remplacé à Saint-Ursin par Pierre DOIN, déjà organiste d’une paroisse et de plusieurs établissements monastiques (nous le retrouverons).

Même si un doute demeure au sujet des semi-prébendés, la présence d’un maître de musique, d’un organiste, des cinq vicaires chantres ou serpents, et des enfants de chœur, fait de la collégiale Saint-Ursin le deuxième établissement de la ville en termes d’effectifs, après la cathédrale Saint-Étienne. Ajoutons que de la maîtrise de Saint-Ursin sont issus des jeunes gens suffisamment bien formés pour devenir ensuite musiciens ailleurs, comme Vincent LEPRAT qui en 1790 est « serpent musicien » à Saint-Laurian de Vatan ou comme Joseph LEFRANC, qui jouera un rôle pivot dans la reconstruction de la maîtrise cathédrale berruyère au début du XIXe siècle…

• Saint-Austrégésile du Château : quatre gagistes et quatre enfants de chœur

Le vocable compliqué de cette église génère des fluctuations parfois source de confusions. Ainsi La France ecclésiastique la désigne-t-elle sous l’énigmatique intitulé « Château-les-Bourges ». La collégiale Saint-Austrégésile du Château, placée sous le vocable de saint Austrégésile, évêque puis archevêque de Bourges au début du VIIe siècle, est aussi appelée Saint-Aoustrille, Saint-Oustrille, ou encore Saint-Outrille – Outrille étant une déformation répandue localement du prénom Austrégésile.

Son chapitre compte un prieur et dix chanoines, dont l'un remplit les fonctions de curé de la paroisse Saint-Outrillet. L’inventaire du 3 octobre 1790 indique pour le chapitre des revenus annuels atteignant presque 20 000 livres et des charges s’élevant à un peu moins de 4 000 livres. Sur cette somme, le chapitre entretient quatre gagistes, aussi appelés « habitués », quatre enfants de chœur, aussi appelés « clercs de l'église », deux bedeaux, un sacristain gagé 108 livres par an et un sonneur. Les gagistes reçoivent chacun 300 livres par an, « y compris le casuel ». Trois sont clercs tonsurés : François VICOMTE, ancien de la Sainte-Chapelle, âgé de 74 ans et « très infirme actuellement », Jean GALLIEN, 49 ans, qui touche 72 livres en plus pour la sacristie, et François-Toussaint SOUMARD, 34 ans. Le quatrième, Jacques SIFFLET, âgé de 56 ans, est un homme marié. Les enfants de chœur sont eux aussi au nombre de quatre : Martin CHEVALIER, Philippe DELAIRE, François LABONNE et Pierre MORIN. Ils se partagent chaque année 84 livres de gages et environ 9 livres de casuel, ce qui aboutit à un petit revenu annuel d’environ 23 livres chacun. Trois de ces quatre garçons ont été clairement identifiés : tous fils de vignerons, ils deviendront à leur tour vignerons.

Huit autres collégiales existent en 1790 sur le territoire du nouveau département du Cher. Elles sont ici présentées selon une logique géographique, en tournant autour de Bourges dans le sens des aiguilles d’une montre, d’ouest en est puis vers le sud – une dernière étant rangée à part en raison de la pauvreté des renseignements qui la concernent.

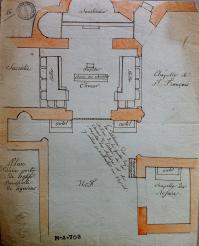

• • • Saint-Austrégésile à Saint-Outrille : quatre semi-prébendés « à vie » et deux enfants de chœur

On retrouve ici le vocable de saint Austrégésile, et du même coup les déformations Saint-Outrille ou Saint-Oustrille. Un autre élément peut porter à confusion : les fréquentes mentions relatives à Saint-Austrégésile de Graçay, ou à Saint-Outrille-lès-Graçay. Pour autant, la collégiale n’est pas située à Graçay même, mais bien sur la paroisse indépendante de Saint-Outrille, limitrophe de la petite ville de Graçay, dont elle est séparée par le Pozon, un affluent du Cher. Selon Brimont, son chapitre bénéficie de revenus annuels de l’ordre de 15 600 livres et comporte douze prébendes, dont deux servent à rémunérer quatre semi-prébendés chargés du chant.

St-Austrégésile à St-Outrille : chevet roman et clocher tors

Lorsque, après déjà un quart de siècle passé à desservir « l’une des semi-prébendes presbytérales du côté gauche de ladite église », le chantre Jacques AUBINEAU obtient en 1769 que ce revenu lui soit attribué à vie, « tant en santé, maladie, qu’infirmité », les chanoines résument ainsi ses charges : il devra assister « à tous les offices ordinaires et extraordinaires de ladite église en habit de chœur pour y chanter, psalmodier, même d’y faire la chappe et tous autres exercices qu’exige ladite semi-prébende avec toute la piété et décence requise ». Le profil de cet homme n’est pas banal puisqu’il est l’un des notables de la paroisse voisine de Graçay, dont il devient même le « premier échevin » pendant quelques années, tout en exerçant les fonctions de greffier de la prévôté, puis de « notaire et procureur en la baronnie de Graçay ». Son acte de décès, à 80 ans en 1793, lève tout soupçon d’homonymie.

L’acte de réception de Julien CHARON mentionne les mêmes obligations : chanter, psalmodier, « faire la chape ». Mais CHARON étant organiste, il est dispensé de chant et de chape « dans les offices où son ministère pour l’orgue sera nécessaire » (les veilles et jours de dimanches et fêtes, « saluts, bénédictions et autres offices extraordinaires »). Plusieurs des organistes précédents sont connus : Jean PINAULT jusqu’à sa mort en 1759, puis Jean-Baptiste PIÉCOUR qui épouse la veuve de son prédécesseur et exerce jusqu’en septembre 1767, date à laquelle il est reçu à Saint-Laurian de Vatan. Le jeune Julien CHARON, enfant de chœur frais émoulu de la maîtrise de Vatan, lui succède à Saint-Outrille. Ce chassé-croisé pourrait traduire une hiérarchie de réputation (et de rémunération) entre les deux chapitres, Saint-Austrégésile étant davantage un poste de débutant, Saint-Laurian recherchant et étant capable de salarier un musicien plus confirmé. Après trois ou quatre ans comme gagiste à Saint-Austrégésile, Julien CHARON, âgé de vingt ans, y est reçu à vie en 1771. Il y est toujours en 1790.

Le jeune homme est aussi chargé de remplir un modeste rôle de maître de musique, consistant à « instruire annuellement les deux enfants de chœur de ladite église pour les services qu’ils doivent y faire, les apprendre à lire, chanter et mettre en état de servir aux offices divins ». Si l’un d’eux a « des dispositions », il devra lui montrer à toucher l’orgue. Les deux enfants de chœur de 1790 ont été identifiés : Joseph TREFAULT et Jacques GOUGUÉ. Ils recevaient chaque année « 15 livres argent et deux paires de souliers », puis 60 livres à leur sortie. On ignore si l’un d’eux avait « des dispositions » pour l’orgue…

En 1790, aux côtés de Jacques AUBINEAU et de Julien CHARON, les deux autres semi-prébendés de Saint-Austrégésile sont Jean-Baptiste DEHAULLON et Jean JOUANNIN. Leur profil est très différent des deux premiers nommés, puisqu’ils sont clercs. Tous quatre reçoivent autour de 570 livres par an, largement en nature, les semi-prébendes étant assises sur des revenus agraires.

• • • À Notre-Dame de Graçay : quatre puis deux chantres gagés

Siégeant à 500 mètres à peine de la collégiale Saint-Austrégésile, et bénéficiant de revenus équivalents (14 700 livres dit Brimont), le prieur et les huit chanoines de Notre-Dame ont pourtant choisi un tout autre mode de rémunération des voix de leur église en salariant des chantres gagés ou « gagistes ». Deux sont attestés en 1790 : Joseph COUSIN et Pierre ROY. Ils sont accompagnés d’un unique enfant de chœur, nommé Louis PLANTIN.

Après la suppression du chapitre, les deux hommes poursuivent leur fonction de chantre au service de la paroisse Notre-Dame, à la demande des officiers municipaux et du curé qui désirent « conserver en l’église de ladite paroisse, d’une manière convenable, la célébration de tout l’office paroissial ». À la fin de 1791, la requête par laquelle ils réclament le salaire de leur année éclaire leurs conditions de travail, anciennes et nouvelles. Leur poste précédent « les astreignoit au chant de l’office canonial tous les jours de l’année », alors que, depuis un an, « leur fonction s’est bornée à l’office des dimanches et fêtes » : le service est donc en apparence plus léger. Mais disent-ils, les fêtes sont nombreuses, entre « l’acquittement des quatre vœux solennels de la ville » et les fêtes civiques « établies ou à établir au désir de la Constitution ». Et surtout, précédemment, les chantres « trouvoient du secours, pour le pénible exercice du chant, dans les membres capitulants dudit chapitre ». Depuis la suppression du chapitre, « ce soulagement n’est plus assuré pour eux ». Qui sont ces « membres capitulants » qui soulageaient les chantres antérieurement ? Quoique normalement non « capitulants », il pourrait s’agir de certains des huit semi-prébendés mentionnés par La France ecclésiastique de 1779 – sur lesquels il n’a pas été collecté de renseignements.

Les deux chantres passent sous silence un point important : ils ne sont que les deux survivants d’un lutrin qui avait antérieurement compté un effectif double. Heureusement Jean MONLUSSON a osé écrire directement à l’Assemblée nationale, dès janvier 1790, donc à un moment où le chapitre existe toujours, et sa requête subsiste aux Archives nationales. Il explique qu’il a été destitué le 29 septembre 1789, ainsi qu'une partie du personnel (un autre chantre gagé, un enfant de chœur et un bedeau) et que les deux chantres gagés restants ont dû à partir de là « faire les fonctions de la sacristie gratis ». L’explication donnée par les chanoines à ce ‘plan social’ drastique est l'anticipation des difficultés à venir : « a cause que le roi et la nation nous ôtent nos dîmes et nos rentes, nous prenons cette avance par precaution avant que la chose nous soit signiffiée ».

On doit donc retenir que jusqu’en septembre 1789, Notre-Dame de Graçay rémunérait quatre chantres gagistes, deux enfants de chœur, un bedeau (au moins) et un sonneur, ce qui mettait son effectif au même niveau que celui de sa voisine Saint-Austrégésile.

• • • Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre : quatre chantres rémunérés par des semi-prébendes

La collégiale Notre-Dame : à proximité du château, elle domine la ville de Mehun-sur-Yèvre [https://vicedi.com/mehun-sur-yevre/]

Connue pour son château représenté dans l’une des miniatures des Très riches Heures du Duc de Berry, la petite ville (1 700 habitants à la veille de la Révolution) de Mehun-sur-Yèvre possédait aussi une collégiale, placée sous le vocable de Notre-Dame.

Doté d’un revenu de 13 600 livres, le chapitre compte onze prébendes, dont deux pour le Doyen et deux pour les quatre semi-prébendés qui en 1790 ont nom Jacques-Antoine BARBIER, Charles BERTHAULT, Jean-Baptiste COULON et Louis GUÉRARD et touchent chacun 450 livres au titre de cette semi-prébende. Le dernier cité est l’organiste du chapitre, et il reçoit à ce titre 100 livres supplémentaires. Comme chacun des trois autres semi-prébendés, il exerce aussi la fonction de chantre – au pied du lutrin du XVIIIe siècle encore conservé aujourd’hui –, service essentiel attendu de ces quatre hommes par le chapitre. Si Louis GUÉRARD et Jean-Baptiste COULON sont clercs tonsurés, en revanche Jacques-Antoine BARBIER et Charles BERTHAULT sont laïcs et mariés. Le vocabulaire utilisé à leur propos fluctue : chantre habitué, chantre gagiste, semi-prébendé. La supplique de Charles BERTHAULT en fournit un écho : il dit avoir « obtenu depuis vingt ans dans le chapitre de Mehun le revenu d’une semi-prébende avec supplément, en qualité de gagiste habitué, pour par lui assister à tous les offices du chœur ». Il se considère comme « gagiste habitué » et non comme semi-prébendé, mais dans les faits son revenu est bel et bien constitué par ce que rapporte une semi-prébende « avec supplément ». Comme à Saint-Outrille, la semi-prébende correspond à une manière de rémunérer les chantres sur la mense capitulaire et non par des gages. Ce qui présente en prime l’avantage de décharger le chapitre de la gestion vétilleuse des microscopiques revenus agricoles dont elle est composée (parcelles de terres, prés, vignes, parts de moulins…).

• • • Saint-Ythier des Aix-d’Angillon : des enfants de chœur et un chantre-sacristain partagés entre chapitre et paroisse

Dans ce bourg de mille habitants à vingt kilomètres au nord-est de Bourges, le chapitre de Saint-Ytier (ou Ythier) est loin d’être totalement dépourvu puisque Brimont estime ses revenus à presque 17 000 livres et son effectif à douze chanoines. La France ecclésiastique révèle que son « prieur-né » est le Doyen de la cathédrale, ce qui place le chapitre des Aix dans l’étroite dépendance de Saint-Étienne de Bourges.

Les registres paroissiaux trahissent de loin en loin la présence de chantres et d’enfants de chœur. Deux de ces derniers présentent des nouveau-nés sur les fonts baptismaux en 1786 et en 1787 : François PAULIN et Thomas PLANCHON sont dits l’un comme l’autre « enfant de chœur du chapitre et de la paroisse », formulation qui suggère une double appartenance.

Des effectifs de 1790 a seul émergé Pierre-Étienne MAILLARD. Lorsqu’il décède, en avril 1791, il est dit « sacristain du chapitre et de la paroisse des Aix depuis 37 ans ». Le premier témoin cité est « Jacques ROGER chantre à sa place », ce qui signifie clairement que le défunt, sous son titre de sacristain, jouait un rôle cantoral, tant au service du chapitre que de la paroisse Saint-Germain.

• • • Saint-Étienne à Dun-le-Roi et son unique chantre-sacristain

La petite ville fortifiée de « Dun-le-Roy » (aujourd’hui Dun-sur-Auron), située à moins de trente kilomètres au sud-est de Bourges, compte environ 2 800 habitants en 1790. Sa collégiale, fondée au début du XIe siècle, sous le vocable de saint Étienne, regroupe (selon les sources) dix ou onze chanoines en 1790 et dispose de 12 000 livres de revenu. Un clerc tonsuré nommé Gilbert ROTILLON, âgé de 60 ans en 1790, y remplit la double fonction de chantre et de sacristain, pour une rémunération de 220 livres « en grains et en argent ». Le chapitre rémunère aussi un sonneur et un bedeau.

Un orgue y aurait été construit en 1630, mais aucune trace d’organiste proche de 1790 n’a surgi des sources dépouillées.

• • • À Notre-Dame de Lignières : deux chantres et des enfants de chœur

Cette petite ville de moins de mille habitants à la fin de l’Ancien Régime, située à une quarantaine de km au sud de Bourges, entre Saint-Amand-Montrond et Châteauroux, à la limite entre le Boischaut et la Champagne berrichonne, est implantée au bord de l’Arnon, au pied d’un ancien château fort. L’église Notre-Dame est en même temps collégiale – fondée en 1473 par François de Beaujeu, seigneur du lieu – et paroissiale. Les comptes de la collégiale en 1790 indiquent la présence de cinq chanoines – La France ecclésiastique de 1779 en mentionnait six, ainsi qu’un doyen. L’établissement fait état d’un très faible revenu, moins de 3 500 livres, sur lequel sont néanmoins entretenus quelques enfants de chœur et chantres. Ces derniers semblent au nombre de deux. Durant les décennies qui précèdent la Révolution, on connaît François TROSSIN, qui meurt en 1781, et Laurent RACINE, qui cesse ses fonctions au 1er septembre 1788. Leurs successeurs restent à identifier.

Ils existent cependant. En effet, dès le 7 janvier 1791, les officiers municipaux expliquent que depuis la suppression du chapitre c’est la fabrique qui a pourvu aux « principales dépenses concernant le culte divin » antérieurement assumées par les chanoines, « telles que le luminaire, le payement et l’entretien des chantres et celui des enfans de chœur ». Un an plus tard, on apprend que durant l’année 1791, la fabrique a dépensé 64 livres pour les enfants de chœur et 68 pour les gages de « deux chantres ».

• • • Notre-Dame-la-Petite de Châteaumeillant et son précieux homme à tout faire

Située au sud du département du Cher, dans la région appelée le Boischaut, à peu près à mi-chemin de Châteauroux et de Montluçon, Châteaumeillant compte 2 400 habitants à la veille de la Révolution. L’église Notre-Dame-la-Petite, initialement chapelle du château, est dite « du chapitre » depuis que Jean d’Albret, seigneur de Châteaumeillant, y a fondé un collège de chanoines en 1517.

Deux siècles et demi plus tard, celui-ci semble à bout de souffle : selon Brimont, deux chanoines seulement se partagent un chétif revenu de 1 700 livres. Ils réussissent tout de même à entretenir un chantre, sacristain et sonneur, Jean-Baptiste CHENUAT, reçu en juillet 1783. Son précieux contrat nous est parvenu : il doit chanter et servir la messe tous les jours, ainsi que vêpres les fêtes et dimanches, s'occuper du linge et des ornements, préparer les autels, balayer l'église et sonner « soir et matin l’angélus et les offices du dit chapitre ». Pour cela, il reçoit un fixe annuel de 110 livres, versé en deux semestres, arrondi d’un casuel de 10 sols par messe de fondation et d’autres gratifications, qui lui rapporterait 150 livres par an. Son chapitre dissout, l’homme ne touche qu’une gratification équivalente à son fixe. Il doit se replier sur son métier de tailleur d’habits, négligé depuis 1783 parce que, explique-t-il, « sa place de chantre l’obligeait à une exactitude et à un service journalier qui lui a fait perdre la majeure partie de ses pratiques ».

• • • Les sources sont restées opaques sur la vie musicale ou cantorale de la collégiale Saint-Martin de Léré

À Saint-Martin de Léré, au nord du Sancerrois, dans la vallée de la Loire, les renseignements font défaut sur ce chapitre de onze chanoines, suffragant de Saint-Martin de Tours. Un chanoine sous-chantre, Claude Égrot, décède en août 1788, mais il semble s’agir de l’un des dignitaires du chapitre, tout comme le prêtre chanoine témoin à son inhumation, Florentin-Claude Fournier, qualifié de « chantre ». Dans quel sens entendre ce dernier mot ? Un doute subsiste concernant le statut de ces deux hommes, notamment parce que La France ecclésiastique ne mentionne comme dignités du chapitre de Léré que « prévôt » et « chefcier ».

IV – Dispersés et difficiles à saisir : chantres et musiciens d’abbayes, de couvents, de paroisses

Une fois la cathédrale et les collégiales étudiées, l’enquête a dû jouer à saute-mouton à travers l’espace berrichon, à la recherche des chantres et des musiciens – principalement organistes –, éparpillés çà et là dans des établissements monastiques et paroissiaux. Commençons par Bourges, ville marquée par la densité des couvents et la multiplicité des paroisses.

• • • Abbayes et couvents de Bourges : quelques orgues et UN organiste

Malgré le nombre d’établissements monastiques attestés à Bourges, les renseignements disponibles au sujet de leurs pratiques musicales et cantorales demeurent ténus. En l’état actuel des dépouillements, des orgues ont été repérés à l’abbaye de Saint-Sulpice, chez les carmes et chez les dominicains. Il en avait existé au XVIIe siècle à l’abbaye Saint-Ambroix, dont aucune trace n’est plus perceptible – y compris dans les comptes – au siècle suivant.

• Chez les bénédictins mauristes de Saint-Sulpice, l’orgue avait été tenu par Joachim DEDOUÉ au milieu du XVIIIe siècle. Son successeur, François BALAND, est reçu organiste le 12 septembre 1756 pour une période de neuf années, avec les mêmes gages de 200 livres par an. Cet engagement a vraisemblablement été renouvelé ensuite, sans doute jusqu’à son décès au début de 1773. On ignore qui lui a alors succédé. Mais on connaît bien l’organiste de 1790… que l’on découvrira ci-après. Le 4 janvier 1792, les orgues de Saint-Sulpice sont acquis par la fabrique de La Charité (Nièvre) pour la somme de 4 575 livres.

Comme dans la plupart des abbayes, malgré cet orgue de valeur, c’est le chant qui était premier au chœur. On en aperçoit une trace indirecte par un document postérieur à la Terreur, faisant mention d’une partie du mobilier de l’ancienne abbatiale Saint-Sulpice dont « la banquette des chantres » qui se trouve alors « déposée dans le salon de la Comédie ».

• Chez les carmes, il ne reste plus que huit religieux en 1790. Leurs voix sont soutenues par le serpent de Jean RAIMOND, par ailleurs serpent de la paroisse et de la collégiale Saint-Ursin, dont il est bénéficier. Les pères carmes lui versent 48 livres par an pour son service de serpent. Cela ne constitue qu’une très faible partie de ses revenus totaux, dont l’essentiel provient de sa vicairie de Saint-Ursin. Le procès-verbal de la visite administrative du 23 avril 1790 signale un orgue dans l’église du couvent.

• Le couvent des dominicains possède également un orgue qui, le 19 mai 1792, est acheté par le sieur Joucard, en même temps que celui des carmes, pour la modeste somme de 600 livres, afin d’être mariés ensemble et remontés à la tribune de Saint-Pierre-le-Guillard, à la place de celui qui venait de la Sainte Chapelle (voir ci-après).

Dans ces trois établissements, un nom revient comme un leitmotiv pour le poste d’organiste : celui de Pierre DOIN. Il affiche d’ailleurs fièrement son cumul de postes en signant une requête en vendémiaire an III « Doin ci-devant organiste de Saint Sulpice, Saint Pierre, Saint Ursin, des carmes et des jacobins ». Sur les cinq orgues qu’il revendique, trois sont monastiques, les deux autres se trouvant dans une collégiale (Saint-Ursin, où il n’exerce qu’à partir d’avril 1790, on l’a vu) et une église paroissiale (Saint-Pierre-le-Guillard). Même s’il n’a jamais pu accéder à l’orgue de la cathédrale, cette présence à autant de tribunes – qui suggère l’emploi probable de discrets suppléants ou suppléantes… – positionne Pierre DOIN comme l’un des deux hommes forts de l’orgue à Bourges, l’autre étant bien sûr Jean-Baptiste BALAND. Pour Pierre DOIN, fils d’un cordonnier organiste de Vierzon, ce cumul dans la capitale du diocèse est sans doute un signe de réussite.

• Les inventaires des couvents féminins publiés par Simone Marioton ne mentionnent ni instrument ni sœur organiste. Tout au plus aperçoit-on des moniales ayant choisi sainte Cécile pour leur nom de religion chez les ursulines et chez les visitandines, ce qui pourrait constituer un indice de leur rôle musical au sein de la communauté.

• • • Chantres et organistes des paroisses berruyères

• Chacune des quinze paroisses de la ville de Bourges a probablement entretenu au moins deux chantres, plus ou moins visibles dans les sources disponibles, parfois dissimulés sous d’autres appellations. Ainsi les comptes de 1790 de Saint-Jean-des-Champs comportent-ils 2 livres pour « l’assistance de deux chantres aux grand’messes ». À Saint-Ambroix, c’est aussi le mot chantre qui est de loin en loin appliqué aux deux artisans qui sont manifestement les piliers du lutrin paroissial, Louis VINÇON dès 1778 et François GODEFROY à partir de 1786. À Notre-Dame-du-Fourchaud, tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on aperçoit deux chantres au coude à coude, tels Étienne DAMOURETTE et Jean LARUE au milieu des années 1780. En 1790, seul a été identifié Jacques OLIVIER, chantre et sacristain. À Saint-Pierre-le-Guillard, c’est le mot « gagiste » qui signale les chantres de la paroisse, lesquels en 1790 ont nom Joseph GERVAIS et Jacques-Joseph BILLET, dit « Billette ». À Saint-Outrillet, ce sont deux « habitués », Paul RENVOYË et Pierre JUSTIN, qui sont attestés en 1789 et en 1790.

Certaines paroisses ont manifestement recours à un dispositif supérieur à cette structure basique de deux chantres. L’église Saint-Fulgent, située dans la partie sud de la ville et largement peuplée de vignerons, sans être dotée d'une maîtrise au sens officiel du terme, entretient un petit groupe hiérarchisé d'enfants de chœur au sein duquel on cultive un certain esprit de corps. En témoigne, le 29 septembre 1765, l'inhumation de François TISSERAT, 14 ans, « écolier et premier enfant de chœur de l'église Saint-Fulgent », en présence « de ses confrères d'école et les autres enfans de chœur de nostre ditte église qui tenoient le coin du drap ».

À Saint-Pierre-le-Marché, ce sont quatre hommes que l’on aperçoit en action. Le clerc tonsuré Louis DELOINCE déclare que son état de « choriste habitué » lui vaut chaque année 120 livres, 24 boisseaux de froment et environ 30 livres « tant pour l’office du Saint-Sacrement que pour le Casuel ». Cette paroisse rémunère aussi deux chantres, les frères Jean et François BOULANGER, par ailleurs cordonniers, dont le second est également marguillier. Enfin, elle verse 60 livres au serpent Louis PAUTRÉ, vicaire de résidence à Saint-Ursin.

Le cas de ce dernier – et celui de nombreux autres – amène à souligner la fluidité qui règne entre ces différents groupes. Tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les bénéficiers de la cathédrale, de Saint-Ursin, du « Château », apparaissent comme témoins dans les actes de la paroisse Saint-Pierre-le-Puellier. À Saint-Jean-le-Vieil, les deux « chantres habitués » sont Jean GALLIEN, par ailleurs gagiste de la collégiale du Château, et Jean-Baptiste JOUHANNET, par ailleurs vicaire de résidence à la cathédrale. Pour cette fonction, qu’il remplit « depuis l’année 1775, jour de l’ascension », le premier « confesse » recevoir de la paroisse 60 livres de gages « sans compter le peu de casuel, ce qui peut produire en tout la somme de 72 livres ». Ursin RICHARD, vicaire de résidence à Saint-Ursin, reçoit exactement la même somme « comme gagiste de Saint-Jean-des-champs depuis l'année 1782 ».

On mesure à ces quelques exemples l’interpénétration constante du personnel des différentes églises. Les lutrins des paroisses berruyères sont en permanence renforcés et sans doute tirés vers le haut par les musiciens des chapitres, en particulier ceux de la cathédrale venus en nombre y arrondir leurs revenus. Les musiques de la cathédrale et des collégiales rayonnent sur la ville, voire en contrôlent les pratiques cantorales. Celles-ci se mêlent, se complètent, s’influencent mutuellement, et, peut-on penser, s’uniformisent, sous la surveillance indirecte du chapitre cathédral.

• Des orgues paroissiaux

Après la suppression de la Sainte-Chapelle en 1757, et l’union de son patrimoine à celui du chapitre de la cathédrale, certains éléments se trouvant en double avaient été vendus. C’est ainsi que la fabrique de Saint-Pierre-le-Guillard avait fait l’acquisition de l'orgue de la Sainte Chapelle moyennant 800 livres, payables en quatre échéances, entre 1761 et 1766. Sa mise en place avait été confiée à Jean-Baptiste CHAMBON, facteur d'orgues à Levroux [Indre], qui avait ensuite entretenu l’instrument jusqu’en 1766. Le premier organiste connu se nomme BALAVOINE, auquel succèdent brièvement François BALAND en 1766, puis Étienne BONNEAU, jusqu'en 1785, et enfin… l’incontournable Pierre DOIN.

Une autre paroisse berruyère au moins, Notre-Dame-du-Fourchaud, possède un orgue en fonctionnement en 1790. C’est Nicolas BONNEVILLE, par ailleurs vicaire chantre à Saint-Ursin, qui le touche, pour des gages de 80 livres par an.

Le printemps 1791 voit à Bourges – comme dans bien d’autres villes – une réorganisation des paroisses et une réduction drastique de leur nombre : des quinze paroisses de la ville sont conservées seulement Saint-Pierre-le-Guillard, Saint-Pierre-le-Marché, Saint-Bonnet et Saint-Austrégésile-du-Château (alias Saint-Outrille). Une paroisse Saint-Étienne est créée autour de la cathédrale, qui devait avoir l'évêque pour curé, explique Brimont. Du même coup le personnel subit lui aussi de nombreux mouvements, sur lesquels une enquête approfondie reste à mener. La plupart des chantres de paroisses retournent à temps plein à leur métier de base, en général artisanal. Certains parviennent à conserver leur fonction et les émoluments qui lui sont liés, tel Antoine FICHON, chantre à Saint-Bonnet depuis une date antérieure à 1790, et qui y est toujours attesté au milieu de l’année 1792. Les procureurs de la nouvelle fabrique de cette paroisse agrandie réclament d’ailleurs une nette augmentation des effectifs du personnel affecté au culte : en octobre 1792, ils estiment leurs besoins à « six chantres, deux serpents, deux baleiniers, quatre enfants de chœur, deux bedeaux, un sacristain et un clerc pour célébrer et faire l’office dans l’église de Saint-Bonnet ».

Une légende veut qu’à la Révolution, la paroisse de Saint-Pierre-le-Guillard quoique conservée, ait vendu son orgue à La Charité sur-Loire. Mais il s’agit d’une confusion avec la vente de l’instrument de l’abbaye Saint-Sulpice de Bourges à La Charité. Le dossier Q 317 des archives départementales du Cher atteste la vente aux enchères pour la faible somme de 150 livres du positif de Saint-Pierre-le-Guillard – issu de l'ancien orgue de la Sainte Chapelle – à la fabrique de Notre-Dame de Vierzon le 7 mai 1792. Aux commandes de ce transfert : les DOIN, père et fils, le premier organiste précisément à Vierzon, le second titulaire de la tribune de Saint-Pierre et actif intermédiaire dans la transaction.

• Deux autres établissements berruyers sont apparus dans les sources pour une activité musicale ou cantorale

D’une part, dans sa déclaration de revenus de 1790, Louis DELOINCE – que nous avons vu précédemment remplissant dans les années 1770 un modeste rôle de répétiteur de plain-chant à la collégiale Notre-Dame de Sales et chantre d’une paroisse de la ville –, mentionne avoir reçu « la somme de quarante livres d’appointements pour chanter l’office chez Messieurs de l’Oratoire ».

D’autre part, l’ancien collège jésuite – dont les bâtiments avaient été construits au cours de la première moitié du XVIIe siècle sur des dessins du frère Étienne Martellange – a gardé son rôle d’établissement d’éducation après l’expulsion des jésuites. À la veille de la Révolution, le collège est aux mains des pères de la Doctrine Chrétienne. Les comptes montrent des traces de musique tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le plus souvent sans aucun nom cité (« 15 livres à l'organiste pour son service ordinaire et celui de la rentrée des classes et des O de Noël » en 1765-1766). En 1784, Jean-Baptiste BALAND reçoit 24 livres « pour ses honoraires d'une année comme organiste du collège ». Il en est vraisemblablement toujours de même en 1790.

• • • Ailleurs dans le Haut-Berry : quelques chantres, serpents et organistes entr’aperçus dans les sources

En dehors de Bourges, où trouve-t-on trace de musique ou de chant d’Église en 1790 ? L’enquête s’est prioritairement penchée sur les villes qui deviendront chefs-lieux de district (Saint-Amand-Montrond, Vierzon, Sancerre, Châteaumeillant, Aubigny et Sancoins), les présumant susceptibles, en raison de leur population relativement étoffée, d’avoir entretenu d’assez nombreux serviteurs du culte. Les sources consultées n’ont toutefois pas permis d’obtenir des réponses partout.

• • • Saint-Amand-Montrond : l’orgue du Grand Condé, et chantres paroissiaux

Appartenant au diocèse de Bourges, mais relevant de la sénéchaussée de Moulins, parfois appelée Saint-Amand-en-Bourbonnais, la ville est tiraillée entre les deux provinces du Berry et du Bourbonnais. Regroupant environ 5 000 habitants en 1790, c’est une agglomération bicéphale, composée de Saint-Amand-le-Chastel et de Saint-Amand-sous-Montrond, de part et d’autre d’une bien nommée « rue entre les deux villes ». Considérée comme la capitale du Boischaut sud, zone de bocage et d’élevage, elle est également à la charnière de la Champagne berrichonne, où domine la culture de céréales, double type de productions qui alimentent ses importants marchés.

L’élément musical premier de Saint-Amand-Montrond est – à nos yeux d’aujourd’hui – l’orgue dit « du Grand Condé », offert en 1668 par Louis de Bourbon dit « Le Grand Condé » au couvent des carmes. Le procès-verbal de la visite du couvent le 29 avril 1790 signale en effet « un grand orgue » dans l'église des carmes. Est-il touché par l’un des onze religieux alors présents ? Cet orgue sera transféré en 1835 dans l'église paroissiale de Saint-Amand, où il est toujours en activité.

L’église paroissiale, précisément, emploie quant à elle quatre chantres, qui en 1790 sont Étienne CHAMPENIER, Jean-Baptiste CHANTELINAT, Michel JOLIVET et Pierre NOURRY. Tous, comme on pouvait s’y attendre, exercent un métier à côté de leur fonction de chantre : cordier, chapelier, charron… Michel JOLIVET présente l’intéressante particularité d’être ultérieurement attesté comme ménétrier, sans que l’on sache encore de quel instrument il joue pour mener la danse.

• • • À Vierzon : un organiste, deux serpents et au moins un chantre

Cette petite ville est située à la frontière entre Sologne et Berry. Si elle connaît les prémices de l’industrialisation avec la création en 1779 par le comte d’Artois, en bordure de l’Yèvre, d’une forge avec fonderie et hauts fourneaux, elle vit encore avant tout d’activités commerciales et artisanales.

• Ses 4 200 habitants sont regroupés en une seule paroisse, Notre-Dame, dont l’église, perchée dans la ville haute, est dotée d’un orgue. Orgue à la tribune duquel on retrouve la famille DOIN : le père, Jean-Blaise, également cordonnier, peut-être assisté de son plus jeune fils, Louis, qui a vingt ans en 1790. La fabrique rémunère – petitement : 15 livres par an chacun – deux serpents, Bizaut ANTOGNE, par ailleurs tisserand, et Claude-Pierre DIOT, par ailleurs cordonnier. Chaque fin d’année depuis 1787 (au moins), ces deux hommes rédigent et signent une quittance de gages « pour une année d’assistance pour le serpent au chœur ». Un chantre est également attesté, Jean-Baptiste François LEPOUCE, qui en 1791 et 1792 réclame son dû, mais les voix étaient très probablement plus nombreuses. Un artisan raccommode d’ailleurs en 1790 « les banquettes des chantres », les deux mots étant au pluriel. Enfin deux sonneurs complètent l’effectif tel qu’il a, pour l’instant, pu être reconstitué.

• La ville possède un autre établissement important : l’abbaye bénédictine Saint-Pierre, installée dans la ville basse, sur les bords de l’Yèvre, et devenue mauriste en 1667. Son activité musicale en 1790 reste inconnue.

En septembre 1791, une fois l’abbaye vidée de ses moines, une fabrique paroissiale s'organise à Saint-Pierre, récupère du matériel nécessaire au culte et recrute deux chantres dont le service commence le 1er novembre 1791, pour des gages de 80 livres par an. L’un d’eux, Bizaut ANTOGNE, « dit La Rose », est l’un des serpents de Notre-Dame, il devient deuxième chantre à Saint-Pierre. L’autre, Jacques THIVRIER, par ailleurs menuisier, est donc probablement premier chantre. Où exerçait-il en 1790 ? Il signe sa dernière quittance le 5 mai 1793, pour ses gages de l’année 1792, « dont quitte sans préjudice de l’année courante », ce qui indique qu’en mai 1793 il chantait toujours à Saint-Pierre.

L’abbatiale Saint-Pierre est ensuite détruite, et ses derniers vestiges sont aujourd'hui cachés sous le parking de l’hôtel-de-ville.

• • • À Châteaumeillant : au moins un chantre paroissial

Dans la petite ville de Châteaumeillant, l’église paroissiale Saint-Genès comptait elle aussi au moins un chantre. Son profil présente des points communs avec le chantre de la collégiale voisine déjà évoquée, puisque Louis DENIZOT est lui aussi tailleur d’habits. En poste depuis trente ans, il ose formuler une demande de secours en mars 1791. Cette requête est balayée d’un revers de main par l’administration puisqu’il est au service non d’un chapitre, mais d’une paroisse qui, de plus, n’est pas supprimée.

• • • Aubigny : un organiste et deux chantres

Située au nord du Cher, « Aubigny en Berry » est une petite ville active, comptant environ 1 700 habitants à la fin de l'Ancien Régime, qui vit de la fabrication et du commerce de drap. Sa fabrique paroissiale a les moyens d'entretenir des orgues et de rémunérer un organiste ainsi qu'au moins deux chantres, François CHATELAIN et Nicolas MAILLOT.

La reconstitution de la succession des organistes souffre encore de quelques hiatus : après les frères Pierre et Innocent BELLEGARY, venus de Champagne, on aperçoit Claude-François SURMAY de DIEUVAL à partir de 1774 et jusqu’en 1777 au moins, puis Bernard VIANNY qui vers 1787 quitte Aubigny pour l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire [actuel Loiret]. Le nom de son successeur reste à confirmer. Marie-Reine Renon avance le nom d'Antoine FABRE, ancien organiste de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, mais les sources ne sont pas claires à ce sujet.

• • •

D’autres traces de chant d’Église ont été aperçues çà et là sur le territoire haut-berrichon. À Charenton-du-Cher, bourg situé sur la route de Saint-Amand-Montrond à Sancoins, le sacristain Jean-Baptiste BERTHOMIER reçoit chaque année, jusqu’en 1790, 36 livres du curé « pour avoir chanté les messes du Doyenné ». Il reçoit également 10 livres de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Bellavaux pour avoir aidé à y « chanter les grandes messes de fondation ». Dans le village solognot de Sainte-Montaine, le mot « chantre » échappe à la plume du curé le 18 septembre 1790 pour désigner Étienne POINTARD, généralement donné comme tisserand.

Un peu en amont de 1790, fin 1782, le curé de Sainte-Solange (à une quinzaine de kilomètres à l’est de Bourges), après avoir inhumé Sylvain MILLIET, l’un de ses chantres, mort la veille à l’âge de 42 ans, écrit du défunt qu’il était « l'un des plus tendrement attaché au chœur de cette église, s'étant habillé constament pendant plus de vingt ans à tous les offices avec toute l'édification, regretté pour sa vertu de toute la paroisse… ». À la cérémonie assistent quatre autres chantres, « tous revêtus de leurs habits ecclésiastiques », dont l’un est le (demi) frère du défunt. De la même façon, à La Chapelle-d’Angillon, non loin de là, donc également dans la Champagne berrichonne, on relève un effectif régulier de quatre « chantres chapés », parfois appelés « chapiers ».